Der lange Weg der Zapfen

23.02.2021 GesellschaftRECYCLING Im Frutigland wird seit den Nullerjahren an verschiedenen Orten Kork gesammelt. Doch was passiert mit den alten Zapfen? In neuen Flaschen landen sie jedenfalls nicht.

MARTIN NATTERER

Kork ist ein Stoff mit ganz ausserordentlichen Eigenschaften: Er ist weich, ...

RECYCLING Im Frutigland wird seit den Nullerjahren an verschiedenen Orten Kork gesammelt. Doch was passiert mit den alten Zapfen? In neuen Flaschen landen sie jedenfalls nicht.

MARTIN NATTERER

Kork ist ein Stoff mit ganz ausserordentlichen Eigenschaften: Er ist weich, aber gleichzeitig formstabil. Das Material ist zudem wärme-, schall- und äusserst brandhemmend. In Portugal wird Kork seit vielen Jahrhunderten aus der dicken Eichenrinde gewonnen und zu Korkzapfen und Granulat verarbeitet. Zusätzlich hat man das Material im Hausbau und bei Inneneinrichtungen entdeckt. Selbst in der Modebranche ist das Material längst angekommen – es wird nicht nur für Schuhe verwendet, sondern auch für Taschen oder Hüte.

Auch im Frutigland wird fleissig recycliert

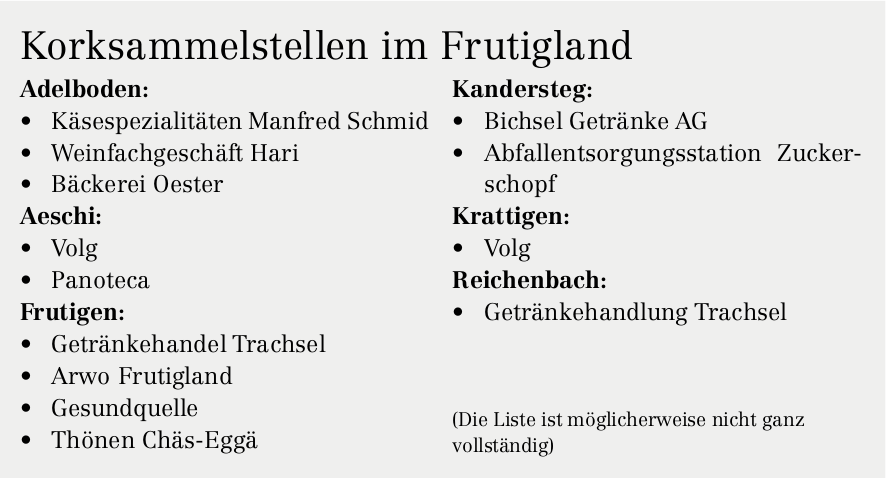

Mittlerweile werden derart viele Korkzapfen benötigt, dass die natürlichen Ressourcen schon lange zu erschöpfen drohen. Dem Recycling kommt damit eine bedeutende Rolle zu. Im Frutigland ist man in den Nullerjahren auf das Thema Wiederverwertung aufmerksam geworden. Es entstand eine vielfältige Zusammenarbeit von Detail- und Getränkehändlern, Gastronomen und gemeinnützigen Einrichtungen, die mit kleinen Änderungen bis heute anhält. Und wie laufen die Sammelaktionen derzeit?

«Bei uns werden relativ viele Korkzapfen retourniert – und zwar von Restaurants, Hotels oder Privatpersonen, die von dem Angebot Kenntnis haben», sagt etwa Thomas Hari, Weinhändler in Adelboden. Manfred Schmid von Schmid Käse ergänzt, dass es die Leute sehr schätzen würden, die Korkzapfen zu einem guten Zweck bei ihm abgeben zu dürfen. Dass das Recycling nicht gerade ein Boomgeschäft ist, zeigt die Aussage von Daniel Rindlisbacher («Panorama» Aeschiried: «Nach anfänglich regem Rücklauf hat sich die Sammlung inzwischen auf unsere eigenen Zapfen sowie auf einige langjährige Bringer reduziert.»

Der lange Weg zurück zur Nutzung

Nur die natürlichen Korkmaterialien sind wieder als Korkrohmaterial verwendbar. Das hat lebensmittelrechtliche Gründe, denn einmal verwendete Korkzapfen dürfen nicht wieder für Wein oder ähnliches eingesetzt werden. Der gebrauchte Kork findet somit als wertvolles Material vor allem im Brandschutz (Türfüllungen), aber auch im Schallschutz und vereinzelt in der Wärmedämmung Verwendung.

Die meisten Korkzapfen des Frutiglandes gehen zur ARWO nach Frutigen. Dort werden sie gesammelt und schon in ansehnlichen Mengen weitergereicht nach Thun, zur Stiftung SILEA. Diese wiederum sammelt und sortiert die Zapfen aus dem Frutigland und anderen Einzugsgebieten und reicht sie seit einigen Jahren an das «Fachhaus» in der Nähe von Zürich weiter. Pro Jahr sind das mehrere LKWs voll, mit einem Gesamtgewicht von zwei bis vier Tonnen.

Auch das zwischen Zürich und Winterthur angesiedelte «Fachhaus» ist eine gemeinnützige Einrichtung, bis hierhin wurde in der ganzen Lieferkette noch kein Gewinn erzielt. Erst jetzt, am Ende der Kette, kommt ein kommerzieller Faktor ins Spiel: Die Zapfen werden nach den drei Arten (Wein, Presskork, Champagner) getrennt und exportiert. Es geht rund 150 km weiter nördlich, ins baden-württembergische Nürtingen zur Firma Gukotech. Hier werden auch die Frutigländer Korkzapfen gemahlen und weiterverarbeitet.

Auch das Doppelte wäre möglich

Man könnte, so Johannes Dickgiesser von Gukotech, noch «glatt die doppelte Menge abnehmen». Es gäbe viel zu wenig Recycelmasse. In Deutschland ist die anfängliche Sammlung von Korkzapfen aber genau wie im Frutigland über lange Ketten von Detailhändlern und ehrenamtlichen Akteuren organisiert, von denen dann viele mit der evangelischen Diakonie in Kehl an der französischen Grenze zusammenarbeiten.

Doch mehr als 10 bis 15 Prozent aller Korkzapfen werden in beiden Ländern nicht der Wiederverarbeitung zugeführt. Und das, obwohl das Recycling billiger ist als die Herstellung der technischen Korkprodukte aus frisch gewonnenem Naturkork.