Vom Telegrafenamt bis zum Satellitenhimmel

13.04.2021 Adelboden, RegionSERIE TEIL 4 Unser Autor, Jahrgang 1931, hat die rasante Entwicklung der modernen Kommunikationstechnik miterlebt. Dabei kann er sich noch erinnern, wie man sich früher mit bunten Stofftüchern verständigte – und damit etwa die Geburt eines Kindes anzeigte.

FRITZ ...

SERIE TEIL 4 Unser Autor, Jahrgang 1931, hat die rasante Entwicklung der modernen Kommunikationstechnik miterlebt. Dabei kann er sich noch erinnern, wie man sich früher mit bunten Stofftüchern verständigte – und damit etwa die Geburt eines Kindes anzeigte.

FRITZ INNIGER

Mit dem Aufkommen des Tourismus wurden in Adelboden immer mehr Hotels gebaut. Folgerichtig musste irgendwann auch eine Kommunikationsverbindung nach aussen geschaffen werden.

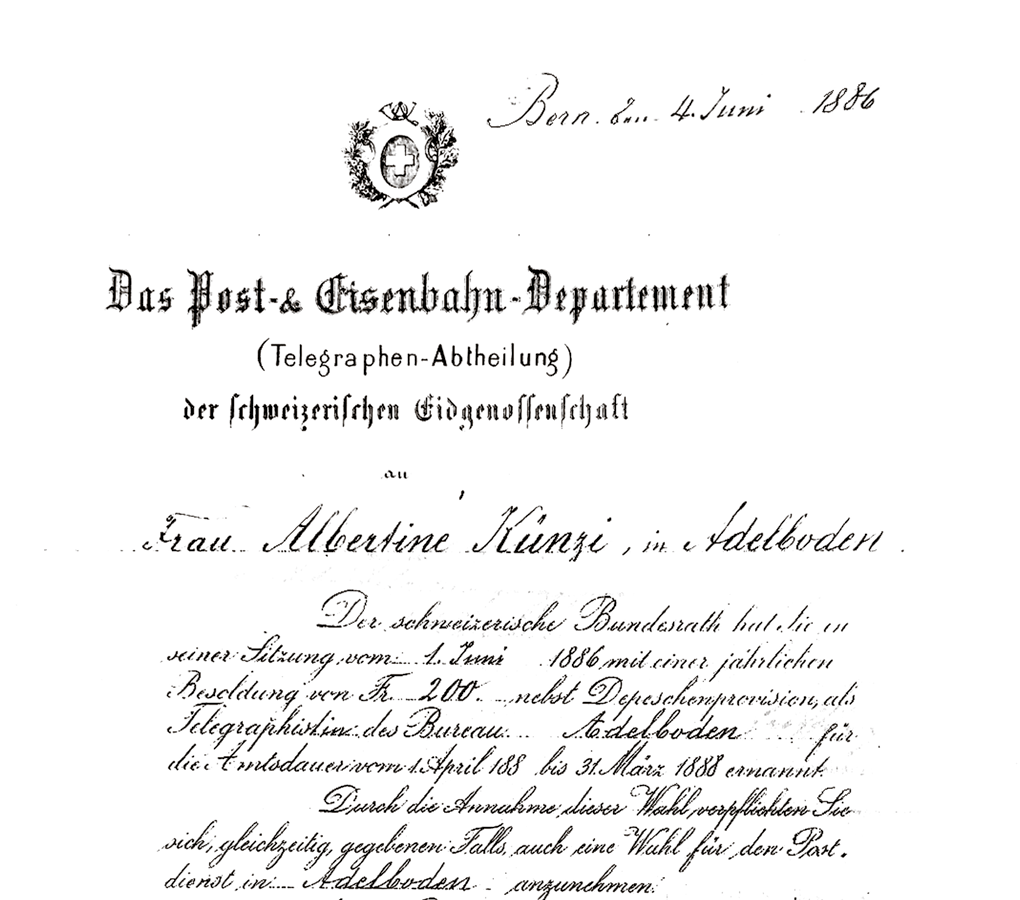

Bereits 1886 wurde also in der alten Post unterhalb des Hotels Kreuz ein Telegraf installiert. Als erste Leiterin der Telegrafenzentrale wurde am 4. Juni Albertine Künzi vom Bundesrat eingesetzt. Die Besoldung betrug anfänglich zweihundert Franken – pro Jahr. Später wurde sie auf zweihundertvierzig Franken erhöht, dafür musste sich Frau Künzi auch zum Postdienst verpflichten.

Selbstgebastelte Schnurtelefone

Als Buben bastelten wir aus zwei Büchsen eine Art Telefon, das über eine Strecke von etwa dreissig Metern funktionierte. Dazu benötigten wir zwei grosse Konservenbüchsen und eine lange Schnur. Mit einem Nagel schlugen wir in die Büchsenböden ein Loch, zogen die Schnurenden hindurch und verknoteten sie im Innern der Büchse. Wir gingen auf Distanz und hielten die Verbindungsleine straff gespannt. Die Büchsen dienten sowohl als Mikrofon wie auch als Hörer. Die Schallwellen wurden über die Schnur übertragen, sodass beim andern der Büchsenboden vibrierte. Hielt man diesen «Hörer» ans Ohr, konnte man die Stimme des anderen recht gut verstehen. So kommunizierten wir miteinander.

Eine Klingel über den Bach

Während sich so ein Büchsentelefon schnell bauen liess, waren echte Telefone damals noch eine Seltenheit. Da bei uns zu Hause noch kein solcher Apparat vorhanden war, benutzten wir das Telefon von Schüpbachs, die als Nachbarn im Haus des Elektrokraftwerks wohnten. Damit die Familie nicht immer über den Bach zu uns kommen musste, um ein Telefon auszurichten, legten wir eine Drahtleitung mit batteriebetriebener Alarmglocke. Per Knopfdruck konnten sie diese betätigen. Wenn es also bei uns klingelte, wussten wir, dass uns jemand am Telefon sprechen wollte. Die Gesprächstarife waren damals nicht hoch.

Nachfolgerin der eingangs erwähnten Albertine Künzi in der Telefonzentrale wurde später Magdalena Bärtschi (siehe Bild unten). Meine Cousine Margrit Josi lernte in dieser Zentrale Telefonistin. Mit dem späteren Neubau der Post in Adelboden wurde gleich auch eine automatische Telefonzentrale integriert. Damit war das «Stöpseln» dann Geschichte.

Kommunikation mit Tüchern

Noch wenige Jahre zuvor war an solche automatisch erstellte Verbindungen nicht zu denken gewesen. Um miteinander zu kommunizieren, bewiesen die Leute stattdessen einige Kreativität. Ich kann mich gut erinnern, wie früher an Aussenwänden unter einem Fenster etwa Tücher hingen, um eine Mitteilung zu machen. «Weni de umi dehiime bi, tueni de underem hindere Fenster es wiisses Tuech usi hechä.» Selbst die Geburt eines Kindes wurde so angezeigt. Auch für Hilfe und andere Abmachungen traf man Vereinbarungen, welche Farbe ein Tuch hatte und wo es ausgehängt wurde. Nach dieser Methode versuchte man sich früher gegenseitig zu verständigen.

Schon mit dem Aufkommen der Telefonie wurden die meisten der bisherigen Mitteilung- und Verbindungmethoden aufgehoben. Heute trägt ein Grossteil der Bevölkerung ein Handy auf sich – auf bunte Tücher muss niemand mehr zurückgreifen.

Übermittlungen schnell wie das Licht

Über eine lange Zeit wurden Telefongespräche über ein Drahtnetz geführt. Die Drähte waren an Telefonstangen mit weissen Isolatoren befestigt. Im Frühling und Herbst sassen scharenweise Zugvögel auf den Drähten und zierten so die Landschaft.

Von Frutigen her führten die Leitungen zuerst über dem Erdboden nach Adelboden, wurden aber später in die Erde verlegt. Da aber durch vermehrte Anschlüsse und Übertragungen digitaler Signale die Kapazität der Drahtkabel irgendwann nicht mehr ausreichte, ersetzte man sie durch moderne Glasfaserkabel. Über solche können heute Daten fast mit Lichtgeschwindigkeit (fast 300 000 km / Sekunde) gesendet werden.

Handys für mehrere Tausend Franken

Vor rund vierzig Jahren gab es die ersten tragbaren Telefongeräte, die mit einer grossen und schweren Batterie betrieben wurden. Im September 1983 kam das erste kommerzielle Mobiltelefon von Motorola auf den Markt. Für die Nutzer war die neue Technik allerdings ein teurer Spass. Allein das 1,5 Kilogramm schwere Endgerät kostete bei der Einführung umgerechnet 9000 bis 10 000 Franken (rund 4000 US-Dollar), und für die Zuteilung einer Rufnummer musste man ein bis mehrere Jahre warten.

Etwas später, als wir noch ein Elektrogeschäft hatten, verkauften wir einem Kunden ein Motorola-Mobiltelefon, das man mühelos in die Hosentasche stecken konnte – für den stolzen Preis von viereinhalbtausend Franken. Doch die Konkurrenz schlief nicht und entwickelte immer kleinere und handlichere Geräte.

Wie rasant die Technologie in dieser Hinsicht vorwärtsging, können wir heute sehen. Wer hätte gedacht, dass es jemals möglich wäre, mit einem Telefon eine solche Fülle von Informationen zu empfangen! Heute ist es möglich, auf dem Display eines Smartphones Bilder oder Filme gestochen scharf anzuschauen. Ich kann via Handy problemlos mit meinem Enkel in Australien live kommunizieren und dabei den Urgrosskindern aus meiner Stube zuwinken – und dies abgesehen vom Abo auch noch unentgeltlich.

Vom «Sputnik» zum Satellitenhimmel

Mit Spannung verfolgte die ganze Welt im Oktober 1957, wie der russische Satellit «Sputnik» (zu Deutsch: Gefährte, Begleiter) ins Weltall geschossen wurde, Wie im ersten Teil der Serie erwähnt, war mein Grossvater Abraham Josi ein sehr weltoffener Mensch, der mit Interesse das Weltgeschehen verfolgte. In der Zeitung las er, um welche Zeit man den «Sputnik» am Himmel beobachten könne. Ich sehe meinen Grossvater heute noch vor mir, wie er sich mit seinem Hintern auf seine zwei «Haaggestecke» abstützte und diesen wandernden «Stern» verfolgte, der im Westen auftauchte und im Osten wieder verschwand. Der Grossvater war damals siebenundachtzig Jahre alt. Zu mir sagte er: «I ha i mim Läbe nie eso viil erläbt, wie i de leschte acht Jahr!»

Heute spielen Satelliten in der Kommunikation eine grosse Rolle. Seit dem «Sputnik», den mein Grossvater sah, sind zahlreiche Nachfolger ins All geschossen worden. Inzwischen kreisen rund 3400 von ihnen um die Erde. So kann man heute tatsächlich von einem Satellitenhimmel sprechen – ganz zu schweigen von anderen technischen Leistungen wie der Landung auf dem Mond und weit entfernten Planeten.

Was alle diese technischen Fortschritte uns noch bringen werden, das wird sich in naher Zukunft weisen.

«Das waren noch Zeiten!» – mit dieser Folge zur Entwicklung der Kommunikationstechnik endet die autobiografisch gefärbte Serie des Autors.

Die Englein in den Radioröhren

1931 wurde die SRG als Dachorganisation aller regionalen Radiogesellschaften gegründet. Im Juni desselben Jahres nahm der Sender Beromünster als einer von drei Landessendern seinen Betrieb auf (Mittelwelle, Leistung 60 kW).

Meine Tante besass schon in den 1930er-Jahren ein Radiogerät. Als ich sie mit meinem Vater besuchte, sah ich in ihrer Wohnstube einen schwarze Kasten, der nach oben hin schön abgerundet war. Ich stellte fest, dass der Apparat eingeschaltet war – und dass darin Licht brannte. In der Rückwand fanden sich lauter ausgestanzte Löcher. Der «Gwunder» stach mich. Ich drehte den Kasten um und wollte wissen, wie es wohl da drinnen aussah. In meiner kindlichen Fantasie meinte ich, in den hell leuchtenden Radioröhren wären Engel, die da singen!

FRITZ INNIGER