Manchen Regionen droht eine Unterversorgung

21.09.2021 GesundheitRund 1000 Ärztinnen und Ärzte halten im Kanton Bern die medizinische Grundversorgung aufrecht. Zu wenige: Schon jetzt ist in manchen Regionen der Mangel spürbar, so auch im Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental. Allein das heutige Niveau zu halten, könnte schwierig werden. ...

Rund 1000 Ärztinnen und Ärzte halten im Kanton Bern die medizinische Grundversorgung aufrecht. Zu wenige: Schon jetzt ist in manchen Regionen der Mangel spürbar, so auch im Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental. Allein das heutige Niveau zu halten, könnte schwierig werden.

MARK POLLMEIER

Wie viele Haus- und Kinderärzte braucht es, damit eine Region gut versorgt ist? Eine einheitliche Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Manche Gesundheitsexperten empfehlen einen Grundversorger auf 1000 Einwohner – so hoch liegt die Dichte etwa im weitläufigen Kanada, das ein vergleichsweise gutes Gesundheitssystem hat. Andere weisen darauf hin, dass mit einer höheren Versorgungsdichte auch die Sterblichkeit abnimmt.

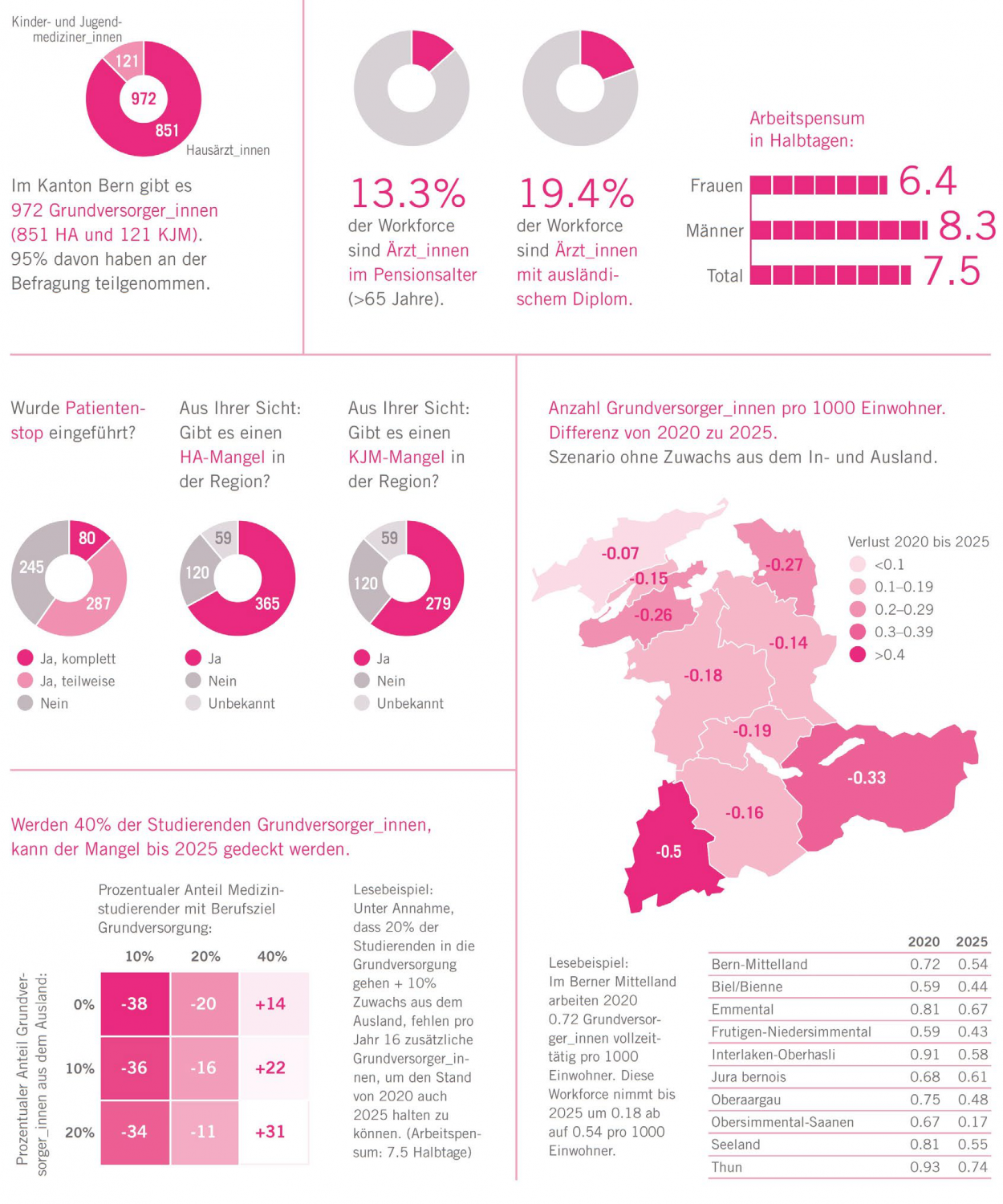

Für den gesamten Kanton Bern lag die Dichte im Jahr 2020 bei 0,75 Ärzten pro 1000 Einwohner. Gebiete mit tiefster Dichte sind die Verwaltungskreise Frutigen-Niedersimmental (0,59 / 1000), Biel/Bienne (0,59 / 1000), Obersimmental-Saanen (0,67 / 1000) und der Berner Jura (0,68 / 1000). Schon jetzt gebe es also Regionen, in denen man von einer Mangelversorgung sprechen müsse, schreiben die Autoren einer Studie zur medizinischen Grundversorgung (siehe Kasten auf der rechten Seite) – zumal nur rund 40 Prozent der befragten Grundversorger überhaupt noch neue Patienten aufnehmen.

Durchschnittsalter 53 Jahre

Ob sich die Situation kurzfristig bessern wird, ist fraglich. Von den 972 ärztlichen Grundversorgern im Kanton Bern waren 13 Prozent bereits im letzten Jahr über 65 Jahre alt, bei den HausärztInnen war sogar jede fünfte Person im Pensionsalter. Das Durchschnittsalter der rund 1000 GrundversorgerInnen liegt heute bei 53 Jahren.

In der genannten Studie werden verschiedene Szenarien für die kommenden fünf Jahre durchgerechnet. Im mittleren Szenario wird die Grundversorgerdichte im Kanton Bern bis 2025 um 25 Prozent abnehmen (von 0,75 auf 0,56 ÄrztInnen auf 1000 Einwohner). Von dem beschriebenen Rückgang besonders betroffen wären die Regionen Obersimmental-Saanen mit einem Verlust von 0,5 Grundversorgern pro 1000 Einwohner, Interlaken-Oberhasli (-0,33 / 1000), der Oberaargau (-0,27 / 1000) und das Seeland (-0,26 / 1000). Um die heutige Dichte zu halten, bräuchte es dagegen 270 neue GrundversorgerInnen mit einem durchschnittlichen Pensum von 75 Prozent – und zwar jeweils in der richtigen Region.

Zu wenige wollen Hausarzt werden

Das Problem des Haus- und Kinderärztemangels ist nicht neu. Eine Ursache dafür liegt schon in der Ausbildung. Um die Grundversorgung zu gewährleisten, müssten sich 40 Prozent der medizinischen Uniabsolventen für eine solche Karriere entscheiden. In einer Umfrage bei allen Medizinstudierenden am Ende des Studiums im Jahr 2017 gaben jedoch lediglich 20 Prozent die Hausarztmedizin als definitiven Berufswunsch an, immerhin 40 Prozent sahen sie als interessante Option. «Allerdings wissen wir, dass sich zwischen Studienende und definitiver Berufstätigkeit noch viele umentscheiden können», kommentieren die Studienautoren diese Zahlen. Sie kritisieren in diesem Zusammenhang auch die Ausbildungsschwerpunkte an der Uni Bern. Dort sei die Hausarztmedizin zwar gut verankert, «aber mit nur einem halben Lehrstuhl für Hausarztmedizin besteht noch deutlich Nachholbedarf».

Die Weiterbildung stärken

Lob haben die Studienmacher dagegen für das im Kanton Bern seit 2008 bestehende Praxisassistenzprogramm (PA-Programm) übrig. Dabei können junge Ärztinnen und Ärzte während einer Assistenzzeit hausärztliche Kenntnisse und Arbeitsweisen erlernen und erfahren, was der Hausarztberuf bedeutet. Die Langzeitevaluation dieser Weiterbildungsmassnahme zeige, dass 81 Prozent der ehemaligen Absolvent-Innen tatsächlich als Grundversorger-Innen tätig wurden. Die Autoren der Studie appellieren deshalb an die Politik, das stets ausgebuchte PA-Programm auszubauen und genügend Plätze zu finanzieren. Ausserdem brauche es Massnahmen auf Ebene Bund und Kantone, um trotz des Mangels dafür Sorge zu tragen, «dass die vielen Arbeiten der GrundversorgerInnen auch geschultert werden können, der Beruf attraktiv bleibt, administrativ entlastet wird und die finanziellen Rahmenbedingungen diesen grossen Aufgaben entsprechen».

Die Berner Workforce-Studie 2020–2025 finden Sie unter www.frutiglaender.ch/web-links.html

Die Studie

Wie viele GrundversorgerInnen gibt es im Kanton Bern? Wie ist deren Workforce (also Pensum, Arbeitsorte, Dichte an GrundversorgerInnen)? In welchen Gebieten gibt es bereits heute eine Unterversorgung – und wo ist eine solche in fünf Jahren absehbar? Diese Frage zu beantworten, war das Ziel der Berner Workforce-Studie 2020–2025, die unter der Leitung von Dr. med. Zsofia Rozsnyai und Prof. Dr. med. Dr. phil. Sven Streit des Berner Instituts für Hausarztmedizin BIHAM entstand. Laut BIHAM bedeutet die Erhebung für den Kanton Bern einen Meilenstein, weil erstmals alle Grundversorgerinnen und Grundversorger mit hoher Sicherheit identifiziert werden konnten (die Rücklaufquote der Befragung betrug 95 Prozent). Die Studienergebnisse in Kürze:

• Im Jahr 2020 arbeiteten im Kanton Bern 972 Ärztinnen und Ärzte in der Grundversorgung, im Schnitt an 7,5 Halbtagen pro Woche;

• die sogenannte Workforce war im Jahr 2020 zu 43 Prozent weiblich;

• 129 Ärztinnen und Ärzte (13 Prozent) waren über 65 Jahre alt;

• 189 (19 Prozent) stammten aus dem Ausland.

Finanziell getragen wurde die Workforce-Studie von der Berner Stiftung zur Förderung der Hausarztmedizin HaSt, der Ärztegesellschaft des Kantons Bern BEKAG, dem Verein Berner Haus- und KinderärztInnen VBHK, der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH, dem Universitären Notfallzentrum am Inselspital; unterstützt wurde sie vom Schweizerischen Gesundheitsobservatorium Obsan. POL