Wer anderen einen Graben gräbt ...

31.12.2021 GesellschaftZUM JAHRESWECHSEL Grenzen können sinnvoll sein, wenn sie Struktur geben und für Sicherheit sorgen. Wer jedoch das Trennende betont und damit mutwillig Hindernisse errichtet, zahlt dafür einen Preis – gerade in der Schweiz.

MARK POLLMEIER

Zu Grenzen hat der Mensch ...

ZUM JAHRESWECHSEL Grenzen können sinnvoll sein, wenn sie Struktur geben und für Sicherheit sorgen. Wer jedoch das Trennende betont und damit mutwillig Hindernisse errichtet, zahlt dafür einen Preis – gerade in der Schweiz.

MARK POLLMEIER

Zu Grenzen hat der Mensch seit jeher ein zwiespältiges Verhältnis. Einerseits sind sie ihm wichtig, ja er scheint sie regelrecht zu brauchen – man denke etwa an die Pädagogik, in der Grenzen die Funktion von Leitplanken haben, oder an die internationale Politik, wo Landesgrenzen je nach Region eine grosse Rolle spielen. In diesen Beispielen definieren Grenzen einen Raum, in dem es klare Regeln gibt.

Andererseits liegt es offenbar in der Natur des Menschen, Grenzen nicht anzuerkennen, sie überschreiten und überwinden zu wollen. Schon die biblische Paradieserzählung beschreibt im Grunde ja nichts anderes als eine Grenzüberschreitung, und seit den frühen Tagen der Menschheit wiederholt sich diese Geschichte endlos. Schneller, höher, weiter – sobald ein Rekord gesetzt ist, streben andere danach, diese Grenze hinter sich zu lassen. Überquert jemand den Atlantik in einem Schlauchboot, versucht der Nächste es auf einer Luftmatratze.

•

Grenzen geben Struktur und Sicherheit und werden gleichzeitig als Hindernis wahrgenommen – in kaum einem Land lassen sich diese beiden Aspekte so gut beobachten wie in der Schweiz. Das fängt schon bei der Geografie an. Wie ein riesiger Grenzwall durchziehen die Alpen das Land und teilen es grob in eine Nord- und eine Südhälfte. Doch so unüberwindlich diese natürliche Barriere erscheint: Der Mensch hat sie schon vor Jahrtausenden bezwungen. Und auch heute noch klettern manche Zeitgenossen im Hochgebirge herum – einfach, weil sie es können.

Das Gebirge ist sicher das grösste Strukturmerkmal des Landes, aber es gibt zahlreiche weitere, weniger offensichtliche. Wer die Schweiz bereist, hat im Nu mehrere Kantonsgrenzen überschritten, ausserdem diverse Sprach-, Dialekt- und Kulturgrenzen. Je nach Route ändert sich auch noch das Klima. Im einen Teil ist es mitteleuropäisch, im nächsten schon mediterran.

Die Zeiten, in denen man sich über das Trennende die Köpfe einschlug, sind zum Glück vorbei. Doch bis heute gibt es in der Schweiz eine gewisse Lust, Grenzen und Gräben geradezu herbeizureden. Der bekannteste ist wohl der Röstigraben, im französischsprachigen Teil des Landes auch «rideau de rösti» genannt, was schon fast nach Eisernem Vorhang klingt. Trotz solcher Rhetorik ist das Schlagwort dies- und jenseits der Saane selten bierernst gemeint, oft schwingt dabei sogar etwas Anerkennendes mit. Wer vom Röstigraben spricht, der sagt gleichzeitig auch: «Schaut her, dieses Land ist ein sprachlicher und kultureller Flickenteppich – aber es funktioniert!»

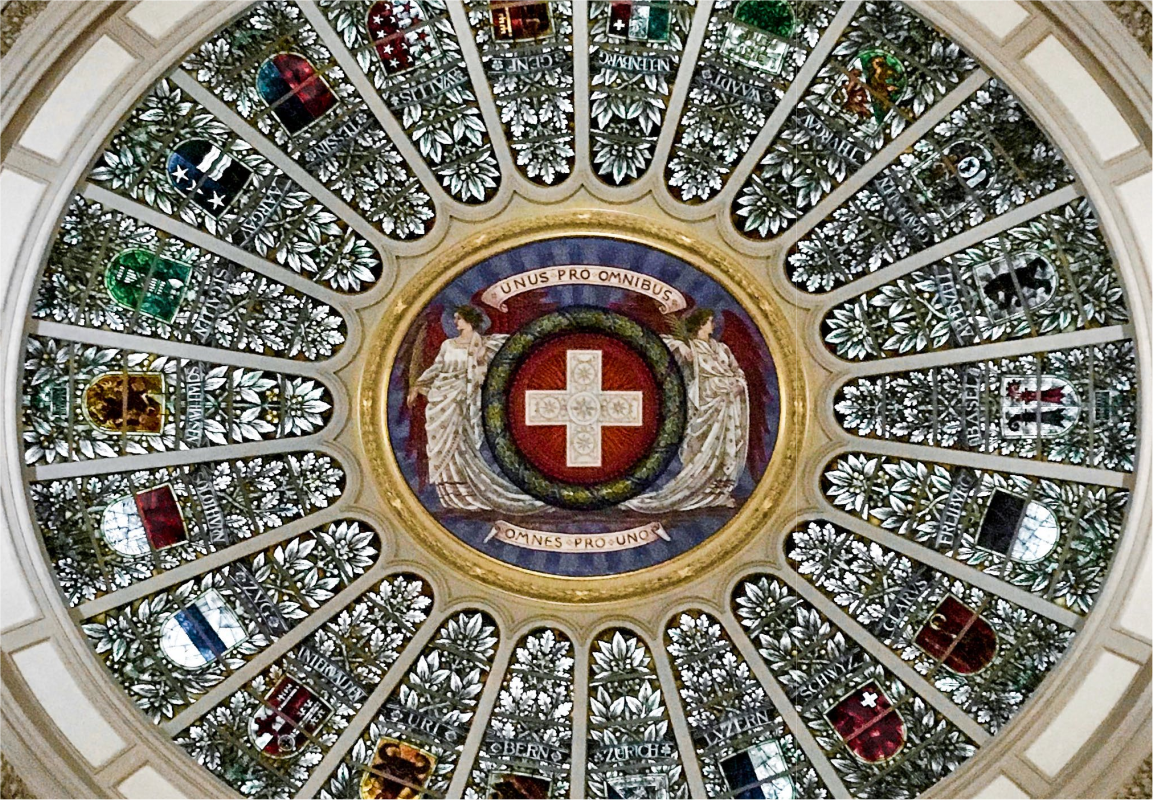

Die Schweiz sei eine Willensnation, heisst es, geeint nicht durch eine gemeinsame Sprache, Kultur oder Religion, sondern gewachsen aus einem Bürgersinn, der trotz Gräben und Grenzen das Gemeinsame betont. «Unus pro omnibus, omnes pro uno», steht auf Latein in der Kuppel des Bundeshauses: Einer für alle, alle für einen. Man kann auch noch weiter zurückgehen: «Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern», heisst es im Rütlischwur.

•

Mit diesem Bekenntnis, immerhin gut 700 Jahre alt, ist es mitunter nicht allzu weit her. Die Debatte über vermeintliche Unterschiede im Land hat zuletzt einen gehässigen Unterton bekommen. Zurzeit hat vor allem der Stadt-Land-Graben Konjunktur, der die Schweiz durchziehen soll – angeblich. Dem Röstigraben liegt immerhin eine lange Geschichte zugrunde, letztlich geht er zurück bis auf Alemannen und Burgunder und deren verschiedene Sprachen. Aber wo soll in einem Land wie der Schweiz mit seiner hoch mobilen Bevölkerung der Stadt-Land-Graben verlaufen?

Geografisch sind die Grenzen zwischen Kernstadt, Agglomeration und «echtem» Land fliessend, einerseits was die Besiedlung angeht, andererseits punkto Bewegungsmuster. Wie viele Landbewohner pendeln täglich in die Zentren, um dort zu arbeiten oder einzukaufen? Wie viele Städter zieht es zur Erholung aufs Land oder in die Berge? Räumlich klar zu definieren, was Stadt ist und was Land, dürfte schwerfallen. Das schlägt sich im Übrigen auch in der Bürokratie nieder: Das Bundesamt für Statistik unterscheidet 25 verschiedene Gemeindetypen, von den «Kernstädten einer grossen Agglomeration» bis hin zu «Tourismusgemeinden eines ländlichen Zentrums».

Aber vermutlich geht es auch gar nicht um die Geografie, sondern um Identität. Wer vom Stadt-Land-Graben redet, meint damit meist auch ein Lebensgefühl, ein bestimmtes Selbstverständnis.

Tatsächlich tickt, wer auf dem Land aufgewachsen ist, meist etwas anders als jemand, der in einer Grossstadt geboren wurde. Das an sich ist nicht verwunderlich, denn das Umfeld, das man vorfindet, prägt natürlich die eigene Wahrnehmung. Salopp ausgedrückt: Jeder schätzt eben das, was er kennt und hält es für die Normalität.

•

Die unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten finden ihren Ausdruck denn auch in der Politik. Bis auf St. Gallen sind heute alle grossen Schweizer Städte rotgrün geprägt – für die BewohnerInnen ist dies offenbar die passende Einstellung. Auffällig ist, dass die Städte sich in dieser Hinsicht am stärksten bewegt haben und in der jüngeren Vergangenheit deutlich nach links gerückt sind. Die Agglo ist politisch uneinheitlich, wobei es auch dort seit einigen Jahren einen Trend nach links gibt. Auf dem Land hingegen wählt und stimmt man seit Jahrzehnten überwiegend bürgerlich.

Links, rechts. bürgerlich – nicht immer haben diese Begriffe tatsächlich etwas mit einer gefestigten politischen Einstellung zu tun. Oft ist das Stimmverhalten schlicht interessengeleitet. Auf dem Land ist beispielsweise die Immobilieneigentums-Quote deutlich höher als in der Stadt, in Zürich etwa beträgt sie keine 10 Prozent. Dass die Stadtzürcher bei Themen rund ums Wohnen eine andere Meinung haben als Hauseigentümer im Berner Oberland, liegt auf der Hand. Ähnlich verhält es sich bei Umwelt- und Verkehrsthemen: Auf dem Land ist man stärker aufs Auto angewiesen als im städtischen Umfeld, wo der öV besser ausgebaut ist. Dass sich das Abstimmungsverhalten rund ums Autofahren unterscheidet, ist insofern leicht erklärbar.

•

Die Frage ist, was man aus dieser Diagnose ableitet. Dass verschiedene Lebenswelten zu verschiedenen Ansichten führen, ist an sich noch kein Problem. Eine Gefahr wäre der sogenannte Stadt-Land-Graben allerdings dann, wenn sich daraus ein Machtgefälle ergäbe, wenn also die einen den anderen ständig ihren Willen aufzwingen könnten. Ist das so?

Fast 80 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer leben in städtischen oder stadtnahen Gebieten. Hier sind auch fast neun von zehn Arbeitsplätzen angesiedelt. Die ökonomische Stärke des Landes gruppiert sich um acht grosse Zentren; die Wirtschaftsleistung pro Einwohner ist beispielsweise in der Stadt Bern fast doppelt so hoch wie im kantonalen Schnitt.

Legt man diese Werte zugrunde, müssten in der Schweiz eigentlich die Städte das Sagen haben. Doch die Realität sieht anders aus. In den vergangenen 40 Jahren waren die Unterschiede beim Stimmverhalten gar nicht so ausgeprägt. Bei fast 80 Prozent aller nationalen Vorlagen stimmten Stadt, Land und Agglo gleich. In den übrigen Fällen gewannen mal die einen, mal die anderen, wobei die Städte am häufigsten unterlagen. Wenn man einen Dauersieger benennen möchte, dann wäre es am ehesten die Agglomeration. Sie lag mit ihrem Stimmverhalten fast immer richtig.

Nimmt man nicht die Abstimmungen, sondern das nationale Parlament in den Blick, neigt sich das Pendel ohnehin in Richtung Land. Das ist einerseits strukturell bedingt: Ein Urner hat im Ständerat umgerechnet über 30-mal Gewicht als ein Zürcher. Andererseits sorgt auch die Politik dafür, dass die Interessen der ländlichen Landesteile gewahrt werden. Jährlich fliessen Milliarden allein in die Landwirtschaft, und auch sonst achten die ländlichen Vertreter im Parlament schon darauf, dass ihre Heimatregionen nicht zu kurz kommen. Dass die Schweiz von den Städten (oder den Städtern) dominiert würde, kann man also nicht behaupten.

•

So bleibt als Fazit, dass es einen Stadt-Land-Graben zwar gibt, weil es in einem Land eben verschiedene Identitäten und Lebensstile gibt. Dass er für die Schweiz zur Gefahr werden könnte, scheint allerdings reichlich übertrieben. Dafür ist die Grenzlinie zwischen Stadt und Land viel zu wenig scharf, dafür ist die politische Macht viel zu stark aufgeteilt.

Überhaupt ist ja die Frage, was die Überbetonung eines angeblichen Grabens bringen soll. Sicher: Wer Grenzen hervorhebt, stärkt damit seine eigene Identität. Hier die einen, dort die anderen – eine solche Selbstvergewisserung gibt einzelnen Gruppen Sicherheit. Die allerdings hat ihren Preis, denn sie geht auf Kosten des übergeordneten Zusammenhalts. Und wenn in der Willensnation Schweiz der Wille zum Gemeinsamen geschwächt wird, schadet das letztlich allen.

Wer heute Abend Silvester begeht, feiert damit auch die Überwindung einer (Datums-)Grenze. Und vielleicht wäre das auch ein guter Vorsatz fürs neue Jahr: Grenzen und Gräben nicht zu betonen oder gar zu bewirtschaften, sondern sie abzubauen oder zuzuschütten. Dabei sind Politik und Medien gefragt, aber auch jeder Einzelne. Anzuerkennen, dass «die anderen» nicht besser oder schlechter sind, sondern eben bloss ein bisschen anders, wäre schon mal ein guter Anfang.