Aus der Not aus- und nach Generationen wieder zurückgewandert

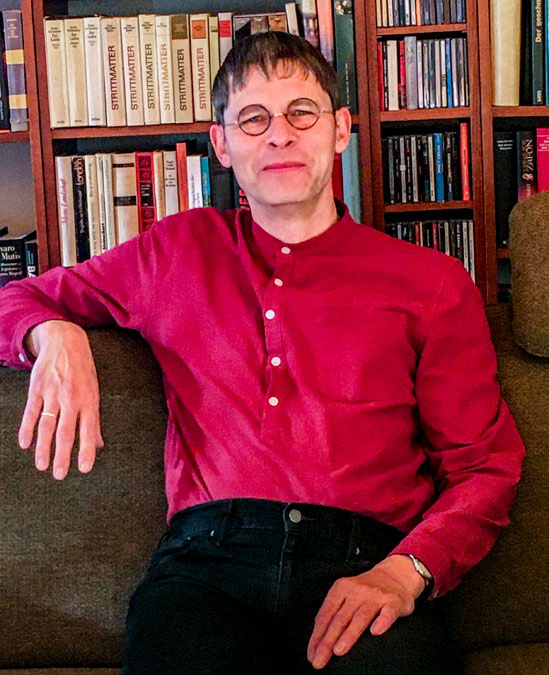

08.02.2022 Kandergrund, Blausee, MitholzFAMILIENGESCHICHTE, TEIL 1 Der in Kandergrund wohnhafte Detlef Wulf zog 2006 mit seiner Familie von Deutschland in die Schweiz. Beim Erforschen seiner Wurzeln fand er heraus, dass sein Urgrossvater vor rund 120 Jahren in die umgekehrte Richtung gezogen war. In zwei Folgen erzählt er ...

FAMILIENGESCHICHTE, TEIL 1 Der in Kandergrund wohnhafte Detlef Wulf zog 2006 mit seiner Familie von Deutschland in die Schweiz. Beim Erforschen seiner Wurzeln fand er heraus, dass sein Urgrossvater vor rund 120 Jahren in die umgekehrte Richtung gezogen war. In zwei Folgen erzählt er seine Familiengeschichte, und abschliessend beschreibt Katharina Wittwer sein heutiges Leben.

Warum verlässt jemand seine Heimat? Weil ihn Krieg, wirtschaftliche Not oder sozialer Druck dazu zwingen. Die Ursachen fürs Weggehen gaben sich bis zum Ersten Weltkrieg einfacher zu erkennen, stand doch für die Betroffenen oft die nackte Existenz auf dem Spiel. Heute nennt das Bundesamt für Statistik beinahe doppelt so viele Gründe für eine Migration. Wo geht wirtschaftliche Not in die Lust auf ein angenehmeres Leben über? Meine eigene Familiengeschichte zeigt bisweilen, dass sich Gründe zum Verlassen des vertrauten Umfeldes auf vielfältige Art äussern können.

Eine ledige Mutter blieb chancenlos

Meine Ururgrossmutter Susanna Rosina Schmid wurde 1865 als einzige Tochter des Schusters Niklaus Schmid und dessen Frau Rosina in Ettiwil, einem Weiler bei St. Ursen im Kanton Freiburg, geboren. Die ärmlichen Verhältnisse im elterlichen Haus zwangen Susanna bereits zwischen dem zehnten und fünfzehnten Lebensjahr, sich in einem fremden Haushalt zu verdingen. Eine 1880 durchgeführte kantonale Volkszählung erfasst das Mädchen im Haus des Stadtfreiburger Maurers Niklaus Zürcher. Im Formular fehlt der Eintrag für ihre Stellung in der Haushaltung, sodass nicht ganz klar ist, ob das Mädchen noch den Status eines Kostkindes oder schon den einer Magd innehatte. Einige Jahre später verliess die ledige und ungelernte Susanna das Haus der Zürchers und zog nach Giffers im oberen Sensebezirk. Dort gebar sie im Alter von 21 Jahren einen unehelichen Sohn, Leo Friedrich (1886 bis 1942) – meinen Urgrossvater. In einer Zeit, in der die Existenzsicherung einer jungen, mittellosen Frau entscheidend von einer «guten Partie» abhing, hatten alleinerziehende Mütter einen äusserst schlechten Ruf. Am schlimmsten erging es ihnen, wenn sie den Namen des Kindsvaters nicht preisgaben, denn in einem solchen Fall musste die Gemeinde für allfällige Sozialleistungen aufkommen. Was das hinter der Sense gelegene Schwarzenburgerland für Bern galt, war der Sensebezirk für Freiburg: das Armenhaus des Kantons. Wie für viele andere Sensler blieb für Susanna Schmid nur noch ein letzter Ausweg aus der perspektivlosen Armut. Sie liess ihren Sohn zurück und wanderte noch vor 1890 aus. Der Familienlegende nach ging sie nach Amerika, was sich jedoch nicht beweisen lässt. An dieser Stelle verliert sich ihre Spur.

Wie die Mutter, so der Sohn

Leo Friedrich Schmid wuchs wahrscheinlich bei Verwandten auf. Als mittel- und besitzloser Knecht unehelicher Herkunft hatte auch er weder grosse Chancen, eine Familie zu gründen, noch ein materiell abgesichertes Leben zu führen. Leo Friedrich tat es seiner Mutter gleich und verliess, kaum zwanzigjährig, seine Heimat. Allerdings führte sein Weg nordwärts und etwas weniger abenteuerlich ins damalige Deutsche Reich. Er gehörte zur letzten nennenswerten Welle von Schweizer Auswanderern. Viele dieser jungen Männer nahmen – bis auf ihre spezialisierten, bäuerlichen Fachkenntnisse – kaum etwas in die Fremde mit. Gerne wurden sie auf landwirtschaftlichen Gütern zur Viehbetreuung angestellt, sodass sich für die geschätzten Melker aus dem südlichen Nachbarland schnell die Bezeichnung «Schweizer» einbürgerte. Leo Friedrich Schmid fand eine «Schweizerstelle» im Westhavelland, einer Region westlich von Berlin. Sein neuer Wohnort Wachow liegt nur knapp 30 Kilometer von Nattwerder entfernt, einem alten Schweizer Kolonistendorf. Dort hatten sich schon in den 1680er-Jahren etwa 100 Auswanderer aus der Region Bern und dem Aargau niedergelassen. Sie gehörten zu einer Schweizer Kolonistenbewegung, mit deren Hilfe die Neubesiedlung jener Landschaften vorangetrieben wurde, die im Dreissigjährigen Krieg verwüstet worden waren. Leo Friedrich lernte die Arbeiterin Ida Kretschmer (1893 bis 1924) kennen. Auch sie war eine arbeitssuchende Emigrantin, kam allerdings aus dem niederschlesischen Striegau im heutigen Polen. Im Jahre 1913 heirateten die beiden. Kurz darauf verliessen sie das Havelland und siedelten nach Mitteldeutschland um.

Neuanfang und Familiengründung

In Klosterdonndorf, am Rand des Thüringer Beckens, kam mein Grossvater Bernhard Schmid (1919 bis 2003) als zweites von insgesamt fünf Kindern zur Welt. Eigentlich hätten Nachkommen im Ausland lebender Schweizer nach der damaligen Gesetzeslage automatisch das Schweizer Bürgerrecht erhalten müssen. Weil aber kurz zuvor das schweizerische Ausländerund Einbürgerungsrecht als Folge des Ersten Weltkriegs erheblich verschärft worden war, erhielt mein Grossvater dieses Privileg nicht und war plötzlich Reichsdeutscher.

Als Ida Schmid 1924 unerwartet starb, musste ihr Witwer allein für die fünf Kinder sorgen. Er blieb mit seiner Familie bis zu seinem Tod 1942 in der Region zwischen Erfurt und Leipzig. Sohn Bernhard nahm als Gefreiter der nazideutschen Wehrmacht an den Kämpfen in Nordafrika teil, geriet in britische Kriegsgefangenschaft und kehrte erst 1947 nach Hause zurück. Dort hatte sich in der Zwischenzeit vieles verändert. Die Heimat gehörte bereits zur sowjetischen Besatzungszone, aus der zwei Jahre später die DDR hervorging. 1948 heiratete Bernhard Schmid die aus einem Nachbardorf stammende Frieda Wieczorek (1923 bis 2007). Auch seine Schwiegereltern hatten ihre Heimat in Schlesien verlassen, um andernorts Arbeit zu finden.

Anstellung in einer landwirtschaftlichen Produktionsgemeinschaft

Meine Grosseltern Bernhard und Frieda Schmid liessen sich in Obhausen, einem Dorf inmitten eines fruchtbaren Ackerbaugebietes, nieder. Beide arbeiteten in einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, kurz LPG genannt. Aus dieser Ehe gingen zwei Kinder hervor: meine Mutter Gabriele (1948) und Bernhard II (1950 bis 2021). Beide wuchsen in der jungen DDR auf und hatten kaum noch einen Bezug zum Heimatland ihres Grossvaters. Das änderte sich jedoch schlagartig mit der 1984 erfolgten Revision des Schweizer Bürgerrechts. Von da an war es auch im Ausland geborenen Nachfahren wieder möglich, das Schweizer Bürgerrecht zu erhalten. Meinem mittlerweile pensionierten Grossvater wurde die Möglichkeit eingeräumt, AHV nachzubezahlen, was er auch tat. Somit kam er in den Genuss einer Schweizer Rente. 1988 rückte mit einer erneuten Gesetzesänderung plötzlich das Land der Vorfahren in den Fokus der Familie. Nun war es auch Nachfahren der weiblichen Linie erlaubt, das Schweizer Bürgerrecht zu beantragen.

DETLEF WULF