Das Ende der stolzen Felsenburg – und ihres rücksichtslosen Bewohners

31.05.2022 Kandergrund, Blausee, MitholzDie alte Festung bei Mitholz diente verschiedenen Geschlechtern als Herrschersitz. Zuletzt lebte dort ein von der Talbevölkerung ungeliebter Ritter, dessen Leben ein jähes Ende nahm.

HANS HEIMANN

«Vor vielen hundert Jahren hauste im wilden Kandertal ein harter und ...

Die alte Festung bei Mitholz diente verschiedenen Geschlechtern als Herrschersitz. Zuletzt lebte dort ein von der Talbevölkerung ungeliebter Ritter, dessen Leben ein jähes Ende nahm.

HANS HEIMANN

«Vor vielen hundert Jahren hauste im wilden Kandertal ein harter und strenger Ritter namens Anthonius von Turm (auch von Thurn oder Turn genannt) aus dem Walliserlande», heisst es im Büchlein «Die Burgen im Kandertal» von Fritz Bach über den wohl letzten Herrn der Felsenburg vor rund 700 Jahren. Es war der Bischof von Sitten, der die Burg und das Umland einst an Peter von Turm verkaufte, was zur ersten urkundlichen Erwähnung der Feste Mitte des 12. Jahrhunderts führte. Von Turm übergab die Felsenburg (lateinisch «Castrum de petra») an seinen Sohn Johann, dieser wiederum vererbte sie nach seinem Ableben an den eingangs erwähnten strengen Herrscher Anthonius.

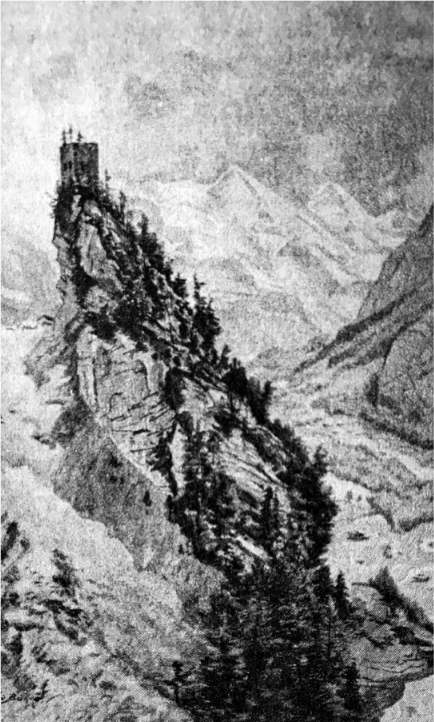

Der Ursprung der Burg geht auf die Herren von Zähringen (Bern) zurück. Diese hatten sie majestätisch auf einem Felssporn bei Mitholz erbauen lassen, um den Gemmi- und den Lötschenpass zu kontrollieren. Die Herren von Kien, wie eine Tafel beim Burgeingang erwähnt, waren die ersten Bewohner. Im Laufe der Zeit ging die gesamte Herrschaft einst an die Herren von Wädenswil über und später an die Herren von Turm.

Aussergewöhnliche Bauweise

Der imposante Wehrbau besteht aus einem etwa zwölf Meter hohen, regelmässig viereckigen Turm mit starken und mächtigen Mauern. Er umfasste einst vier stattliche Stockwerke mit kleineren und grösseren Fenstern. Auf der Westseite – dem einzigen Zugang – standen Vorwerke, welche die Burg fast uneinnehmbar machten. Sie sei «die allerschönste des Berner 0berlandes», schrieb Rudolf von Fischer in seinem 1938 erschienenen Werk über die Burgen und Schlösser des Kantons Bern.

Eine aussergewöhnliche Ritterfestung scheint die Felsenburg auf jeden Fall gewesen zu sein. Während wehrhafte Wohntürme normalerweise bloss mit den nötigsten Lichtquellen ausgestattet waren (oft nicht mehr als kleine, ausgebrochene Scharten), weist die Felsenburg viele grosse, talwärts gerichtete Fenster auf. Diese liessen wohl für damalige Verhältnisse viel Licht in den wohnlichen Wehrturm eindringen.

Gefürchteter Herrscher

Anthonius von Turm soll mit den benachbarten Herren und Ländern oft in Fehde und Streit gelebt haben. Seine Ränkesucht habe ihn sogar dazu verleitet, seinen Oheim, den Bischof von Sitten, zu töten. Er habe ihn von den hohen Felsen seiner Burg zu Tode stürzen lassen. Dies blieb nicht ohne Folgen: Der streitbare Ritter verlor all seine Güter im Wallis und geriet in immer grössere Geldnöte. In der Folge hatten die Menschen im Kandertal und im Wallis immer mehr unter seinen ungebührlichen Forderungen zu leiden. Von Turm war so gefürchtet, dass man ihm scheu aus dem Weg ging, wenn man ihn von ferne in Begleitung seiner Schergen sah.

Nach gelungener Flucht getötet

Irgendwann begannen die jungen Männer im Tal, sich zu wehren. Dabei wurden sie von kampffreudigen Kriegern der Stadt Bern unterstützt, und eines Tages erschienen sie gemeinsam vor den Toren der Felsenburg. Die Jünglinge liessen niemanden aus der Burg, ausgenommen einen mit Stroh und Mist beladenen Rosskarren. Als ihnen die Abwesenheit des Ritters mitgeteilt wurde, eroberten sie die Festung und äscherten sie kurzerhand ein. Der Freiherr floh derweil im Rosskarren versteckt über die Gemmi ins Wallis. Dort ereilte ihn jedoch die Rache der ebenfalls wegen seiner stetigen Forderungen erbosten Walliser Bauern. Sie ergriffen ihn, sperrten ihn in ein Fass und liessen dieses den Berg hinunterrollen. So endete laut einer Sage das Leben des letzten Herrschers der Felsenburg.

Schulkinder legten Hand an

Nachdem dieses mittelalterliche Bauwerk im Jahre 1400 in bernischen Besitz gelangt war, verfiel die einst stolze Festung über dem Talboden ungenutzt. Erhalten sind aber der längsrechteckige Hauptturm mit seinen leeren Fensterhöhlen und Reste der Umfassungsmauern. Etwas aus dem Dornröschenschlaf geholt wurde die imposante Ruine 1948, als sie auf die Initiative des Ingenieurs Rudolf Sommer einer Säuberung und Restauration unterzogen wurde. Anlässlich einer Grobsanierung im Sommer 1988 putzten und besserten auch zahlreiche fleissige Kinder aus mehreren Kandertaler Schulklassen die Ruine aus. Initiantin dieser Aktion war die Heimatvereinigung Frutigen. Gefährlichere Arbeiten an der Aussenmauer wurden durch Mitglieder des Schweizerischen Alpen-Clubs verrichtet – und zwar nicht mit Beton, sondern wie damals mit Kalkmörtel. Finanziell wurde das Projekt vom Kanton Bern, dem heutigen Besitzer der Anlage, unterstützt.