Das magische Dreieck funktioniert nicht

30.09.2022 GesundheitDie neuen Krankenkassenprämien sind bekannt. Wie fast immer ist das Wehklagen gross, und wie fast jedes Jahr werden allerlei Strategien herumgereicht, wie man die enormen Gesundheitskosten senken könne. Passieren wird aller Voraussicht nach nicht viel, der grosse Wurf ist nicht ...

Die neuen Krankenkassenprämien sind bekannt. Wie fast immer ist das Wehklagen gross, und wie fast jedes Jahr werden allerlei Strategien herumgereicht, wie man die enormen Gesundheitskosten senken könne. Passieren wird aller Voraussicht nach nicht viel, der grosse Wurf ist nicht in Sicht. Das System ist gefangen zwischen Ansprüchen, die sich gegenseitig ausschliessen.

Die Gesundheitsversorgung soll möglichst effizient sein und möglichst wenig kosten. Sie soll den Versicherten aber auch am medizinischen Fortschritt teilhaben lassen, sprich: die bestmögliche Behandlung bieten. Damit alle in diesen Genuss kommen, muss der Zugang zur Gesundheitsversorgung gleichberechtigt organisiert werden.

Man muss nicht lange nachdenken, um zu erkennen, dass sich diese drei Ziele nicht gleichzeitig erreichen lassen. Eine effizientere, kostengünstigere Versorgung würde zum Beispiel bedeuten, dass die teuren Überkapazitäten bei den Spitälern abgebaut werden – in den Städten, aber auch auf dem Land.

Heimatschutz bei den Spitälern

Wie so etwas geht, hat Dänemark vor ein paar Jahren vorgemacht. Dort hat man die Zahl der Spitäler stark verringert. Heute kommen auf 1000 Dänen noch 2,6 Spitalbetten – in der Schweiz sind es 4,5 auf 1000 Einwohner. Nun könnte man einwenden, dass die Schweiz eben eine völlig andere Topografie habe. Das ist formal zwar richtig, trotzdem gibt es diverse Ähnlichkeiten. So ist die Landesfläche Dänemarks mit jener der Schweiz fast identisch (Dänemark ist nur geringfügig grösser). Und während die Schweiz sich in Bergtäler auffächert, erstreckt sich Dänemark auf viele grössere und kleinere Inseln.

Es gibt einen anderen Grund, warum ein solches Gesundschrumpfen in der Schweiz sehr schwierig wäre. In Dänemark ist das Gesundheitswesen, wie in vielen nordischen Ländern, zentralistisch organisiert und weitgehend steuerfinanziert. So war es möglich, dass eine kleine Expertenkommission die Neuordnung des Spitalwesens entwarf und umsetzen liess – mancherorts auch gegen den Widerstand der Bevölkerung. Ein solches Vorgehen wäre in der Schweiz undenkbar. Hierzulande sind die Kantone für die Gesundheitsversorgung zuständig. Daraus ergibt sich nicht nur der übliche Flickenteppich, die föderale Struktur erschwert auch sachbezogene, unabhängige Entscheide. Kein Regionalpolitiker, der etwas auf sich hält und wiedergewählt werden will, wird der Schliessung des heimischen Landspitals zustimmen.

Dabei ist die Zahl der Spitäler und deren Erreichbarkeit nur ein Kriterium einer guten Gesundheitsversorgung. Mindestens ebenso wichtig ist die Qualität der Behandlung, und die setzt voraus, dass ein Spital gut ausgestattet ist, dass das Personal die nötige Praxis und Routine hat.

In Dänemark scheint die Qualität der Spitalbehandlung nicht abgenommen zu haben. Allerdings hat man dort auch dafür gesorgt, dass aus den grösseren Distanzen zum nächsten Spital keine Nachteile entstehen. So kann etwa jeder Ambulanzwagen auf das elektronische Patientendossier zugreifen und schon während des Transports erste Behandlungsschritte einleiten. Laborergebnisse liegen dadurch deutlich schneller vor als bisher. Für Notfälle, in denen es beim Transport um Minuten geht, hat man die Helikopterflotte ausgebaut.

Bessere Vernetzung, mehr Hubschrauber, dafür weniger kleine Spitäler: Über 300 Millionen Euro soll das dänische Gesundheitswesen jährlich sparen, wenn dieser Umbau abgeschlossen ist.

Gleiche Eingriffe – unterschiedliche Finanzierung

Die föderale Organisation des Schweizer Gesundheitswesens bringt einen weiteren Kostentreiber mit sich: die unterschiedliche Finanzierung von Leistungen. Aktuell wird ein stationärer Eingriff im Spital zu 55 Prozent aus kantonalen Steuergeldern finanziert und zu 45 Prozent über die Krankenkassen. Findet die Behandlung dagegen in einer Arztpraxis oder einem Gesundheitszentrum statt, wird allein die Krankenkasse belastet – selbst wenn es um denselben Eingriff geht.

Es ist klar, dass die Krankenkassen wenig Interesse daran haben, die ambulante Versorgung beim Arzt zu fördern. Von ihrer Warte aus ist es günstiger, möglichst viele Behandlungen in den Spitälern vornehmen zu lassen – denn dort muss sich der jeweilige Kanton mit mehr als der Hälfte an den Kosten beteiligen. Den Spitälern wiederum ist dieser Mechanismus womöglich ganz recht: Er hilft ihnen, ihre Betten zu belegen und sichert ihnen Einnahmen. Ob eine Verlegung ins Spital im Einzelfall medizinisch sinnvoll ist, ob die ambulante Behandlung nicht ebenso gut und dazu noch kostengünstiger wäre – darüber kann man spekulieren.

Es gäbe eine einfache Möglichkeit, es herauszufinden: Die einheitliche Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen, kurz EFAS. Stationäre und ambulante Behandlungen würden in diesem Modell gleich behandelt, die Kantone müssten in beiden Bereichen rund einen Viertel der Kosten übernehmen. Entsprechende Pläne gibt es schon länger. Doch das Vorhaben kommt nicht voran, weil sich die Beteiligten um die Pflegekosten streiten. Nach dem Willen der Kantone sollen sie ins EFAS-Paket mit aufgenommen werden und die Krankenkassen deutlich mehr an die Pflegekosten zahlen. Die wehren sich natürlich dagegen, weil sie – vermutlich zu Recht – die ständig wachsenden Ausgaben in diesem Bereich fürchten.

Auch hier ist also eine mögliche Effizienzsteigerung und Kostenersparnis bis auf Weiteres blockiert.

Reformstau beim Tarif

Blockaden gibt es freilich auch an anderer Stelle, nämlich zwischen Ärzteschaft und Krankenkassen. Heute rechnen Ärztinnen und Ärzte ihre Leistungen nach dem Tarifsystem TARMED ab. Jeder Leistung ist darin eine bestimmte Anzahl von Taxpunkten zugeordnet, wobei – der Föderalismus lässt grüssen – in den einzelnen Kantonen unterschiedliche Taxpunktwerte gelten.

Eingeführt wurde TARMED im Jahr 2004. Weil sich vor allem die Technik seitdem enorm weiterentwickelt hat, ist das Tarifsystem an vielen Stellen nicht mehr zeitgemäss. Sprich: Weil viele Leistungen mittlerweile viel einfacher zu erbringen sind als noch 2004, werden sie aktuell tendenziell zu hoch vergütet, was wiederum unnötig hohe Kosten verursacht.

Der Reformbedarf von TARMED ist allgemein anerkannt, und mit TARDOC ist sogar schon ein Nachfolgesystem erarbeitet worden. Doch auch hier kommen die Beteiligten nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Der Krankenkassenverband curafutura (Eigenbezeichnung: «Die innovativen Krankenversicherer») und die Ärztevereinigung FMH könnten sich wohl einigen. Doch santésuisse als grosse Branchenorganisation ist mit dem erarbeiteten TARDOC-System nicht einverstanden – unter anderem, weil damit auch Vergütungspauschalen für die häufigsten ambulanten Behandlungen eingeführt werden sollen.

Die erstaunliche Folge: Der Bundesrat wird in dieser Angelegenheit vorerst nicht tätig – angeblich, weil sich die Lobbygruppen noch nicht einig sind. So wird die Einführung eines zeitgemässen Tarifsystems ein ums andere Mal verschoben, letztmalig im Juni dieses Jahres. Bis auf Weiteres wird bei Arztbesuchen also abgerechnet wie anno 2004.

Welcher Erkrankte will schon Verzicht üben?

Die Versicherten erscheinen bei all dem wie Unbeteiligte, auf deren Rücken solche Querelen am Ende ausgetragen werden – nämlich in Form ständig steigender Prämien. Doch dieser Schein trügt, denn auch die Patientinnen und Patienten selbst sind ein Kostentreiber.

Man solle halt nicht wegen jedem Wehwehchen zum Doktor rennen. Es müsse ja nicht immer gleich das Unispital mit seinen teuren Apparaten sein. Solchen Spartipps stimmen viele zu – aber nur so lange sie nicht selbst betroffen sind. Gerade weil die Krankenkassenprämien so hoch sind, entwickeln viele Versicherte im Krankheitsfall eine Anspruchsmentalität, nach der das Beste gerade gut genug ist. Motto: Wenn ich schon bezahle, will ich auch was dafür haben. Doch eine möglichst flächendeckende, qualitativ hochstehende Behandlung ist eben teuer.

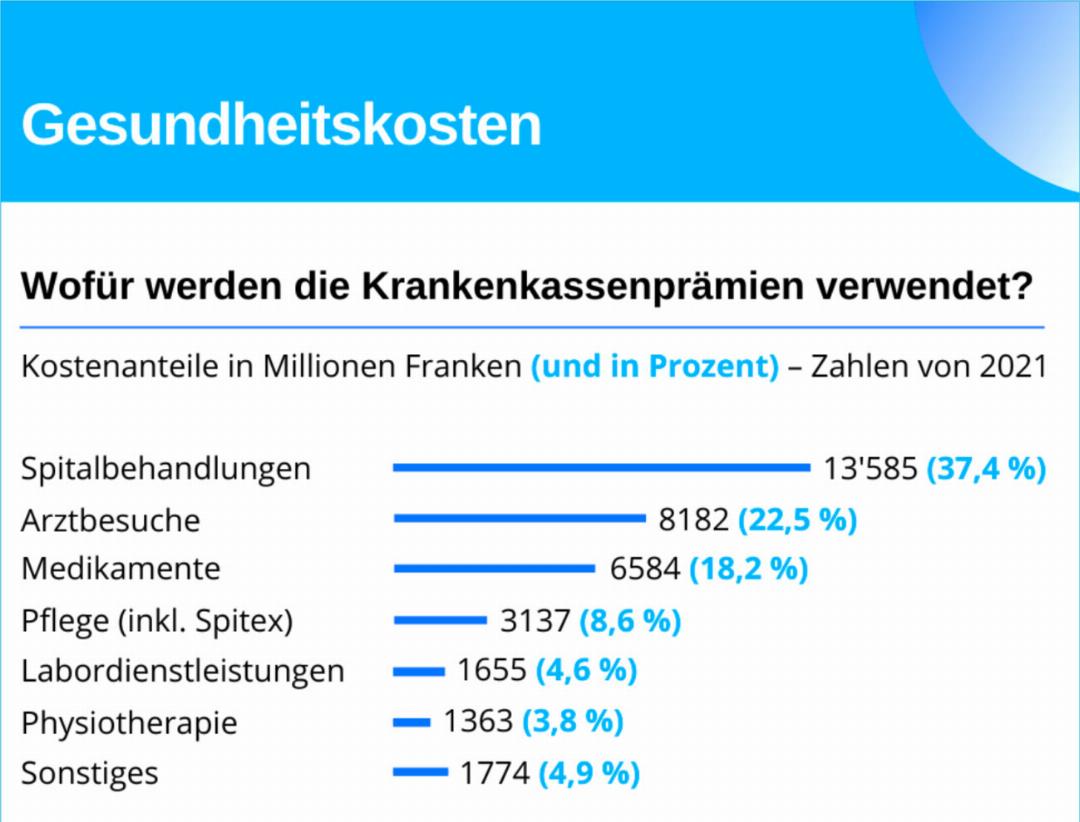

Das gilt im Übrigen nicht nur für medizinische Behandlungen im klassischen Sinne, sondern mittlerweile vor allem auch für Medikamente: Bei den Gesundheitskosten stehen sie inzwischen an dritter Stelle. In vielen Bereichen wie etwa der Krebstherapie hat die pharmazeutische Forschung zuletzt grosse Fortschritte erzielt und hochwirksame Mittel auf den Markt gebracht – deren Anwendung jedoch häufig mit hohen Kosten verbunden sind. Die Umsätze in diesem Bereich sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Doch welcher Krebskranke fragt nach den Kosten, wenn er die Hoffnung hat, sein Leiden mit einem Medikament lindern zu können?

Senken könnte man die Ausgaben in diesem Bereich nur, indem man entweder den Zugang zu sehr teuren Medikamenten beschränkt – wogegen sich die Patienten wehren dürften. Oder indem die Vergütung solcher Mittel neu verhandelt wird – wobei man bei Herstellern, Ärztinnen und Apothekern auf Widerstand stossen wird. Erneut kollidiert also das Gebot, die Kosten zu senken, mit den Ansprüchen und Erwartungen der verschiedenen Beteiligten.

Ein paar Stellschrauben zu drehen, genügt nicht

Vorerst wird es also, einmal mehr, beim Flickwerk bleiben. Das Parlament diskutiert Kostenbremsen und Qualitätsziele, von denen unklar ist, wie sie durchgesetzt werden sollen.

Die Linke fordert eine Obergrenze bei den Kassenprämien, was die Kosten jedoch nicht senken, sondern nur verlagern würde – weg von den Versicherten und hin zur öffentlichen Hand. Die Kantone sind erwartungsgemäss wenig begeistert von diesem Vorschlag.

Ein weiterer Vorschlag zielt auf die Reserven der Krankenkassen, die derzeit bei mehreren Milliarden Franken liegen. Doch sie anzuzapfen – soweit dies rechtlich möglich ist – löst das Kostenproblem ebenfalls nicht nachhaltig.

Eine überall verfügbare, hochwertige Gesundheitsversorgung, die allen offensteht und dabei bezahlbar bleibt – dieses magische Dreieck scheint sich im derzeitigen System nicht verwirklichen zu lassen. Dass die Babyboomer-Generation den Pflegebereich in einigen Jahren massiv belasten wird, dass schon jetzt an allen Ecken und Enden das Gesundheitspersonal fehlt: Solche Faktoren sind bei dieser Erkenntnis nicht einmal berücksichtigt.

Mittelfristig wird es also nicht genügen, an ein paar Stellschrauben zu drehen und hier und da neue Arzttarife einzuführen. Die seit 25 Jahren steigenden Gesundheitskosten in den Griff zu bekommen, wird nur über Einschränkungen möglich sein, wobei das Spitalwesen bzw. die Anzahl an Spitälern auf den ersten Blick das grösste Potenzial hat.

Eine andere Möglichkeit wäre, das Krankenversicherungsgesetz zu ändern und die Grundversorgung zu verstaatlichen. Vor dem Hintergrund, dass der Staat de facto viele Spitäler selbst betreibt, dass er schon jetzt gut die Hälfte der Spitalkosten übernimmt und Hunderttausende Menschen mit Prämienverbilligungen unterstützt, wäre eine solche Massnahme weniger radikal als es zunächst den Anschein hat.

Einen solchen Umbau durchzusetzen, wäre eine politische Mammutaufgabe, die nur mit vereinten Kräften zu stemmen ist. Ob die Krankenkassenprämien für einen solchen Schritt schon hoch genug sind, ist fraglich.