KANTONAL Dank der Initiative zur 13. AHV-Rente kam auch die kantonale Vorlage auf eine hohe Stimmbeteiligung. Das Verdikt war jedoch viel deutlicher: 75 Prozent sagten Ja zur Einführung einer dringlichen Gesetzgebung. Auch das Frutigland sprach sich mit grossen Mehrheiten dafür ...

KANTONAL Dank der Initiative zur 13. AHV-Rente kam auch die kantonale Vorlage auf eine hohe Stimmbeteiligung. Das Verdikt war jedoch viel deutlicher: 75 Prozent sagten Ja zur Einführung einer dringlichen Gesetzgebung. Auch das Frutigland sprach sich mit grossen Mehrheiten dafür aus.

BIANCA HÜSING

So spannend staatstheoretische Debatten auch sind – grosse Massen kann man damit normalerweise nicht mobilisieren. Die Frage, mit welchen Instrumenten Parlamente oder Regierungen operieren dürfen, ist nicht so greifbar wie ein neues Schulhaus oder die Erhöhung des Rentenalters. Wenn diese Frage dann nicht einmal innerhalb des Parlaments für Diskussionen sorgt, wirft sie in der Bevölkerung erst recht keine Wellen.

So war es denn auch erwartbar still um die kantonale Abstimmungsvorlage vom 3. März. Die Einzigen, die daraus ein Reizthema machen wollten, waren die staatskritischen Bewegungen «Mass-Voll» und «Freunde der Verfassung». Beide sind aus dem Protest gegen die Corona-Massnahmen entstanden – Massnahmen also, die teilweise im notrechtlichen Verfahren beschlossen wurden. Entsprechend bekämpften die Gruppierungen nun auch die Einführung der dringlichen Gesetzgebung im Kanton Bern. Diese «gefährliche» Verfassungsänderung beschneide demokratische Rechte und öffne «der Willkür Tür und Tor».

Auf Anhieb handlungsfähig

Mit seinen überzogenen Warnungen fand das Nein-Komitee (dem sich auch die Junge SVP anschloss) jedoch wenig Gehör. 75 Prozent der bernischen Stimmbevölkerung folgten dem Grossen Rat, der die Verfassungsänderung einstimmig und ohne Gegenargumente angenommen hatte. Mithilfe der dringlichen Gesetzgebung will das Kantonsparlament seine eigene Rolle in Krisenzeiten stärken. Während der Pandemie hätte es zum Beispiel ein Gesetz erlassen wollen, das Parlamentariern die Abstimmung von zu Hause aus ermöglicht. Auf normalem gesetzgeberischem Wege hätte es dafür jedoch erst die dreimonatige Referendumsfrist abwarten müssen. Hätte der Grosse Rat damals schon das Instrument der dringlichen Gesetzgebung gehabt, hätte er das Gesetz per sofort inkraftsetzen können und wäre auf Anhieb handlungsfähig gewesen.

Damit dieses Instrument eben nicht für «Willkür» missbraucht werden kann, baute der Grosse Rat höhere Hürden ein, als es sie in anderen Kantonen und auf Bundesebene gibt. In Bern muss das dringliche Gesetz ein Zweidrittelmehr erreichen (107 von 160 Grossräten) und kommt zwingend vors Volk (innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten).

Nur drei Gemeinden sagten Nein

Dass die Stimmbeteiligung trotz dieser eher theoretischen Materie bei über 54 Prozent lag, ist höchstwahrscheinlich den nationalen Vorlagen zu verdanken (siehe Beitrag links). Die letzten kantonalen Abstimmungen hatten lediglich 30 bis 43 Prozent an die Urne gelockt.

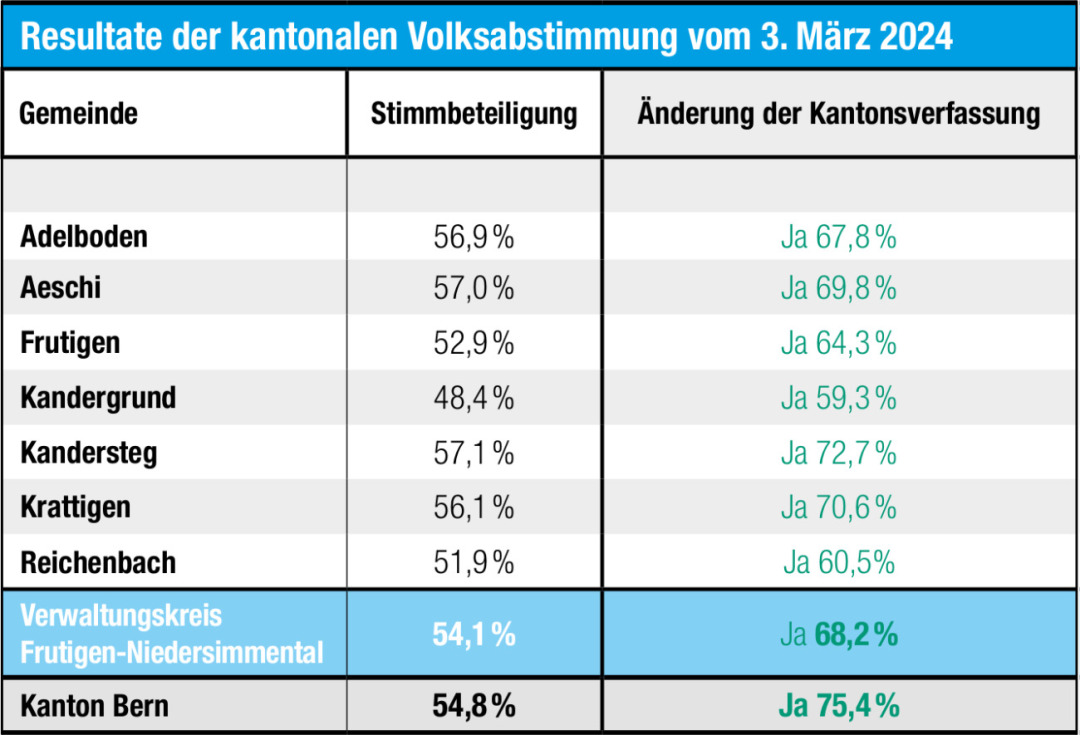

Im Frutigland lag die Stimmbeteiligung zwischen 48 (Kandergrund) und 57 Prozent (Kandersteg). Auch hinsichtlich der Zustimmungsquote bilden diese beiden Gemeinden die Pole: In Kandergrund war der Ja-Anteil am niedrigsten (59 Prozent), in Kandersteg am höchsten (73 Prozent).

Abgelehnt wurde die Vorlage kantonsweit nur in den drei Gemeinden Saxeten, Roches und Gündlischwand, die auch schon das Covid-Gesetz deutlich abgelehnt hatten.