«Das Wunder des Bergkirchleins»

30.08.2022 Kandergrund, Blausee, MitholzGESCHICHTE, TEIL 2 Wie ist das kleine Kandergrund zu seiner eigenen Kirche gekommen? Dieser Frage ist der Kandergrunder Detlef Wulf im Kirchgemeindearchiv und im Ortsmuseum Kandersteg nachgegangen. Der zweite und letzte Teil seines Beitrags beginnt mit dem Bau des Gotteshauses – und ...

GESCHICHTE, TEIL 2 Wie ist das kleine Kandergrund zu seiner eigenen Kirche gekommen? Dieser Frage ist der Kandergrunder Detlef Wulf im Kirchgemeindearchiv und im Ortsmuseum Kandersteg nachgegangen. Der zweite und letzte Teil seines Beitrags beginnt mit dem Bau des Gotteshauses – und endet mit dessen umfassender Renovation.

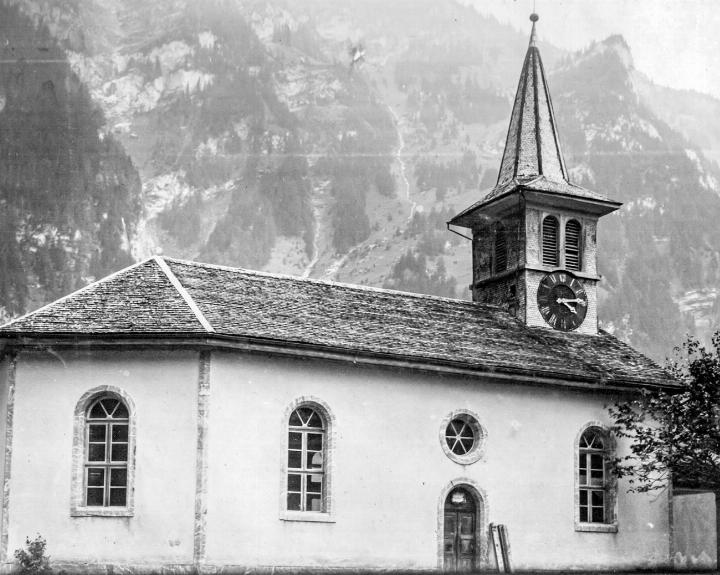

Nun konnten die Arbeiten endlich beginnen. Abgesehen von einigen Schwierigkeiten beim Transport der Mauersteine «wegen der unregelmässigen Lage der Baustelle» verlief der Bau reibungslos, sodass die Kandergrunder Kirche im Frühling 1850, fast zeitgleich mit der Erhebung Kandergrunds zur selbstständigen Einwohnergemeinde, eingeweiht werden konnte. Kantonsbaumeister Funk entwarf eine klassizistische Saalkirche mit dreiseitigem Chor, die von einem Satteldach und einem einfachen Dachreiter bekrönt wurde. Ganz im Sinne der sparsamen Berner Regierung liess er dabei einen identischen Entwurf der 1848 fertiggestellten Kirche von Linden bei Oberdiessbach umsetzen.

Vom Helfereibezirk zur eigenständigen Gemeinde

Als erster Pfarrer amtete der ehemalige Helfer Gottlieb Ziegler. Schnell veranlasste er, dass ab Juni 1850 auf dem Kirchhof die ersten Bestattungen vorgenommen werden konnten. Bislang hatte man die Verstorbenen nämlich mühselig nach Frutigen oder Kandersteg transportiert und dort beerdigt. 1853 erwarb Pfarrer Ziegler in Bern eine Marmorschale, aus der er einen Taufstein auf hölzernem Sockel fertigen liess. Weil der Taufstein im Laufe der Zeit mehrere Brüche erlitt, musste er ersetzt werden und diente später als Brunnenschale im Pfarrhausgarten.

Auch wenn mittlerweile alle baulichen Einrichtungen vorhanden waren, galt das obere Kandertal auch weiterhin als von Frutigen abhängiger Helfereibezirk. Dies sollte sich am 1. Juni 1861 mit der Erhebung zur selbstständigen Kirchgemeinde ändern. Nun galt es, die Innenausstattung der Kirche zu vervollständigen. Diese Aufgaben fielen Daniel Albrecht Rytz zu, der nun das Amt des ersten «wirklichen» Pfarrers innehatte. Er sorgte für die Anschaffung zweier Glocken, die anlässlich seines Dienstantrittes am 20. Januar 1861 eingeweiht und erstmals geläutet wurden. Drei Jahre später wurde eine erste Kirchenuhr installiert. Allerdings zeigte sie nur die Stunden an und wies die Uhrzeit nur nach der Kirchhofseite aus, denn damals entsprach die alte Strasse von Frutigen nach Kandersteg noch dem alten Gemmiweg – und dieser führte östlich der Kirche durch Bunderbach hindurch. Weil die heutige Strassenführung erst ab 1892 existierte, wurden beidseitige Zifferblätter mit Stunden- und Minutenanzeigen 1896 nachgerüstet.

Schluss mit den kalten Gottesdiensten

Wie sah es aber im Innern der Kirche aus? Im Chor befanden sich ausser der Kanzel nur ein umlaufendes Chorgestühl und ein Taufstein. Das Kirchenschiff wurde von schmalen, lose aufgestellten Kirchenbänken ausgefüllt. Bis Dorfschullehrer Stoller sein Harmonium zur Verfügung stellte, musste die Kirchgemeinde im Winter nicht nur frieren, sondern beim Gesang auch ohne jegliche Begleitung auskommen. Diese Provisorien endeten in der Amtszeit des Pfarrers Friedrich Samuel Stettler aus Diemtigen. Noch im Jahr 1882 wurden die Kirchenbänke mit bequemen Rücklehnen versehen. Mit der Anschaffung eines Kirchenofens endete ausserdem die Zeit der kalten Gottesdienste. Ungleich wichtiger war aber die Beschaffung einer Kirchenorgel. Nachdem eine «für 500 Franken zum Verkauf ausgeschriebene Orgel zu Wasen» als unzulänglich befunden wurde, entschied man sich freudig für eine gratis angebotene «Nydeck-Orgel, welche zwar einen neuen Blasbalg erfordert, die aber im dermaligen Zustand an Ort u. Stelle nur auf 500 Fr. zu stehen kommt». Das 1812 von den Berner Orgelbauern Suter und Wyss für die dortige Nydeggkirche erschaffene Instrument wurde kurzerhand nach Kandergrund transportiert, repariert und zum Auffahrtstag am 14. Mai 1885 eingeweiht.

Verzierungen und Sprüche

Von nun an verstellte die Orgel zwar den grössten Teil des Kirchenchores, sorgte aber für eine wesentlich kräftigere Begleitung der Gesänge als das alte Harmonium von Lehrer Stoller. Als ebenfalls prägend erwies sich eine heute nicht mehr vorhandene Ausmalung der Kirche. Im Frühling 1900 versah der Maler Leuenberger für 35 Franken das Kircheninnere mit «Verzierungen und Sprüchen». Ausserdem schmückte man die Orgel mit einem vasenbekrönten Aufsatz, der mit einem Spruchband «Kommet zuhauf, Psalter und Harfe wacht auf» den Ausschnitt des alten Kirchenliedes «Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren» trug.

Mit einem 1901 vom Berner Tuchhändler Fueter gestifteten Taufstein und einer 1906 vorgenommenen Vergrösserung des Kirchhofes sind die wesentlichen baulichen Veränderungen der Kandergrunder Kirche aufgezählt. Dieses Aussehen behielt sie bis zum Beginn der 1950er-Jahre.

Tiefgreifende Veränderungen

Die in die Jahre gekommene Bausubstanz verlangte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine Kirchenrenovation. Im Jahre 1951 wurde diese unter der Leitung des Berner Architekten Ernst Indermühle in Angriff genommen. Indermühle, der bereits mehrere Kirchenrenovationen durchgeführt hatte und vor allem im modernen Siedlungsbau einen überregionalen Ruf genoss, plante eine Totalrenovation. Ein zeitgenössischer und ganz im selbstbewussten Stil der Nachkriegszeit gehaltener Bericht kündet mit markigen Worten davon, wie «das Kirchlein in eine geschlossene bauliche Einheit» geführt wurde: «Vor allem wurde nun sogleich der plumpe, nicht ins Tal passende Dachreiter abgerissen und ein schlanker Helm mit einer offenen Glockenlaube erstellt; die alten Fenster durch neue mit einer kleineren und massstäblicheren Sprossenteilung ersetzt; die überstellte Empore weggerissen und eine neue geschweifte angebracht.» Damit die «Raumwirkung wesentlich verbessert werden konnte», setzte man das alte Täfer und die Kanzel in ihrer Höhe herab und verlegte einen Fussboden aus dunklen Bruchrollenplatten. Eine elektrische Fussschemelheizung ersetzte die alten, wohl mehr schlecht als recht wärmenden Öfen. Auch die Orgel wurde von ihrem «romantischen Beiwerk» befreit und mehr oder weniger neu errichtet.

Schliesslich wichen die Wandbemalungen samt Spruchbändern einem einfarbigen Anstrich. Die Modernisierung wurde vor mehr als 70 Jahren als «schmuck und farbenfroh» empfunden. Die Eingriffe veränderten das Aussehen der Kirche so tiefgreifend, dass man, wenn man einen Eindruck vom originalen Bauentwurf erhalten will, nach Linden bei Oberdiessbach reisen muss. Dort steht die Schwesterkirche in nahezu unveränderter Gestalt.

Ein echtes Gemeinschaftswerk

Das heutige, schlichte Äussere der Kandergrunder Kirche täuscht leicht über ihre eindrucksvolle Entstehungsgeschichte hinweg. Sie ist weder ein mit üppigen Kantons- oder Bundesmitteln errichtetes Auftragswerk noch das Produkt einer wohltätigen Stiftung, sondern setzte ein Gemeinschaftswerk der ortsansässigen Bevölkerung voraus. Anlässlich des Jubiläums zum 100-jährigen Bestehen der Kirche gab der damalige Pfarrer Werner Marti 1949 ein kleines Gedenkblatt mit dem Titel «Das Wunder der Entstehung des Bergkirchleins von Kandergrund» heraus. Auch wenn diese Worte längst nicht mehr zeitgemäss sind, enthalten sie doch einen wichtigen, heute mehr denn je aktuellen Grundsatz: «Das Beste für mich soll auch das Gute des anderen sein.»

DETLEF WULF, KANDERGRUND