Geht die Strategie erneut auf?

26.09.2023 PolitikBei der letzten Nationalsratswahl hatte die EDU einen Wähleranteil von etwas mehr als 1 Prozent, die Schweizer Demokraten holten 0,13 Prozent. Schon diese beiden Zahlen zeigen: Allzu grosse Hoffnungen können sich die Parteien in dieser Listenverbindung nicht machen. Von dem ...

Bei der letzten Nationalsratswahl hatte die EDU einen Wähleranteil von etwas mehr als 1 Prozent, die Schweizer Demokraten holten 0,13 Prozent. Schon diese beiden Zahlen zeigen: Allzu grosse Hoffnungen können sich die Parteien in dieser Listenverbindung nicht machen. Von dem bunten Bündnis profitieren könnte höchstens die EDU, die seit 2019 wieder im Parlament vertreten ist.

MARK POLLMEIER

Die christliche Alternative zur SVP

EDU Wer über die EDU im Nationalrat redet, der redet derzeit über einen einzigen Mann: Andreas Gafner. Der Meisterlandwirt aus dem Simmental wurde 2019 ins Parlament gewählt. Ermöglicht wurde der Wiedereinzug der EDU durch eine skurrile Listenverbinung mit Kleinst- und Juxparteien, darunter «Die Musketiere», die «Partei der unbegrenzten Möglichkeiten» und der Einzelkämpfer Philipp Jutzi. Dank diesem Zweckbündnis genügten dem Kandidaten Gafner 13885 Stimmen, um einen Sitz zu erobern.

Weil ein einzelner Nationalrat aber keine Fraktion bilden kann, gehört der Simmentaler seit 2019 der SVP-Fraktion an. Die EDU und die Volkspartei haben inhaltlich eine grosse Schnittmenge, sodass Gafner in den allermeisten Fällen mit seiner Fraktion stimmte. Umso mehr fielen die Ausnahmen auf. So enthielt sich Gafner, als über die Reform des CO2-Gesetzes abgestimmt wurde – während die SVP-Fraktion nahezu geschlossen dagegen stimmte.

Covid als Wahlkampfschwerpunkt

Die Ausgangslage für die Wahl 2023 ist für die EDU ähnlich wie 2019. Um ihren Sitz zu halten oder ihr Wahlergebnis sogar auszubauen, ist die Partei erneut ein buntes Bündnis mit anderen politischen Gruppierungen eingegangen. In dieser Listenverbindung vertreten sind auch Mass-Voll und Aufrecht, zwei Bewegungen, die aus der Kritik gegen die Schweizer Corona-Massnahmen entstanden sind. Dass sie zusammen mit der EDU antreten, ergibt durchaus Sinn, denn auch die Eidgenössisch Demokratische Union hat sich als Kritikerin des Covid-Gesetzes hervorgetan. Wie stark das Thema in der EDU präsent ist, lässt sich auch an Andreas Gafners Wirken im Parlament ablesen: Von den 51 Vorstössen, die er bisher im Nationalrat einbrachte, hatten 20 mit der Covid-Thematik zu tun. Und in der aktuellen Wahlzeitung der Partei fordert die EDU die lückenlose Aufarbeitung sämtlicher staatlicher Entscheide und Massnahmen während der Pandemie.

Christlich-bürgerliche Positionen

Abgesehen von diesem Schwerpunkt streicht die Partei vor allem ihr christliches Profil heraus. Die EDU stehe dafür ein, dass christliche Werte in der Schweiz an Einfluss gewinnen, heisst es in der Wahlzeitung zum 22. Oktober. Nächstenliebe, Gemeinsinn, Treue und Verbindlichkeit seien die Fundamente der Gesellschaft. Doch was bedeutet das für das Programm der EDU? Gesellschaftspolitisch setzt sich die Partei für den Schutz der Familie und des ungeborenen Lebens ein. Den Schutz der Schwachen will die EDU u. a. mit der Bekämpfung des Menschenhandels und der (Zwangs-)Prostitution erreichen; Kinder und Jugendliche sollen «vor zerstörerischen Einflüssen» wie Drogenmissbrauch oder Pornografie geschützt werden. Wie die SVP kritisiert die Partei die Gender-Ideologie, «Wokeness» und «Cancel Culture» als gefährliche Entwicklungen und als Gefahr für konservativ oder christlich geprägte Positionen.

Wirtschafts- und staatspolitisch vertritt die EDU weitgehend bürgerliche Positionen auf SVP-Linie, etwa eine freie Wirtschaftsordnung ohne Bürokratie und mit weniger Regulierung und einen ausgeglichenen Staatshaushalt. Sie macht sich stark für bürgernahe Strukturen, für Föderalismus und Subsidiarität und ist gegen den EU-Beitritt. Ein besonderes Anliegen ist der EDU der Erhalt des Bargelds als Ausdruck der Freiheit. Doch wie sieht es aus mit den grossen Sorgen, die die Schweizer Gesellschaft derzeit gemäss Umfragen bewegen? Aus der aktuellen EDU-Wahlzeitung lässt sich dazu nur wenig herauslesen. Vielfach werden die wichtigen politischen Themen nur mit einem Halbsatz gestreift. Ergiebiger sind der Kernthemenkatalog der Partei und ihr ausführliches Grundlagenpapier für die kommende Legislatur. Darin zeigt sich die EDU thematisch breit aufgestellt und spart keine politisch relevanten Themen aus.

Gesundheitskosten – 1 Punkt

Um die Gesundheitskosten in den Griff zu bekommen, setzt die EDU auf verschiedene Massnahmen, die von stärkerer Prä-

vention und Eigenverantwortung bis hin zu neuen Versicherungsmodellen reichen. Es brauche eine Entlastung des Gesundheits- und Sozialsystems, insbesondere der obligatorischen Kranken-Grundversicherung, von den Folgekosten eines gesundheitsschädlichen Lebensstils.

Klimawandel – 1 Punkt

Die EDU kritisiert eine auf den CO2-Ausstoss fixierte Klimapolitik. Der Einfluss von CO2 auf das Klima sei nicht erwiesen und vernachlässigbar, heisst es im Grundlagenpapier der Partei. Gleichzeitig wird der Umweltschutz – im Sinne eines Heimatschutzes – als Herzensangelegenheit bezeichnet. Es sei richtig, zur Ressourcenschonung den Erdölverbrauch zu reduzieren und auch mit dem Rohstoff Holz haushälterisch umzugehen.

Zuwanderung – 1 Punkt

Gemäss Wahlzeitung setzt sich die EDU für eine massvolle Zuwanderung ein. In den Kernthemen der Partei wird «die anhaltend hohe Zuwanderung» als Belastung für die Schweizer Verkehrsinfrastruktur bezeichnet. Gemäss Grundlagenpapier bekennt sich die EDU zu einer humanitären Schweiz, die Flüchtlingen und Menschen in Not Hilfe gewährt, bis die Notlage überwunden ist. Dies bedinge jedoch, dass illegale Einwanderer konsequent zurückgewiesen und sanktioniert würden.

Energieversorgung – 1 Punkt

Die EDU hat sich ausführlich mit der Energieversorgung des Landes und der Versorgungssicherheit beschäftigt. Sie positioniert sich in dieser Frage als technologieoffen und schliesst mittelfristig auch die Nutzung der Kernkraft nicht aus. Die Energiestrategie sei in dieser Hinsicht zu korrigieren.

Altersvorsorge – 1 Punkt

Bei den Sozialversicherungen ist der EDU eine gesicherte, langfristige Finanzierung wichtig. Ausbauwünsche seien dagegen nachrangig zu behandeln. Wegen der zu tiefen Geburtenrate und der längeren Lebenserwartung befürwortet die EDU deshalb eine Anhebung des Referenz-Rentenalters auf vorerst 65 und in einem zweiten Schritt auf 67 Jahre für Männer und Frauen, direkt kombiniert mit einer Flexibilisierung des effektiven Rentenalters zwischen 63 und 70. Der vorzeitige Rentenbezug vor dem Referenzalter 67 sollte mit entsprechenden Rentenkürzungen einhergehen. Daneben befürwortet die EDU auch Massnahmen zur Stärkung des AHV-Fonds wie eine moderate Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes.

Heimatschutz als politisches Programm

SD Die erfolgreichsten Jahre der Schweizer Demokraten lagen in den 1980erund 1990er-Jahren. Damals war die Partei mit bis zu fünf Sitzen im Nationalrat vertreten. Seit 2007 gibt es keinen SD-Vertreter mehr im nationalen Parlament, und so wie es derzeit aussieht, dürfte das auch so bleiben.

Die aktuellen politischen Standpunkte der Schweizer Demokraten könnte man unter dem Titel Heimatschutz zusammenfassen. Zuwanderung jeglicher Art steht die Partei ausgesprochen kritisch gegenüber, unter anderem, weil sie dadurch die Schweizer Identität bedroht sieht. Erleichterte Einbürgerungen lehnt die Partei ebenso ab wie das Stimm- und Wahlrecht für Ausländer.

Gemäss SD-Standpunkten ist man gegen die Islamisierung der Schweiz und die Ausbeutung der Sozialsysteme durch Wirtschaftsflüchtlinge. Zu diesen Schwerpunkten passt, dass die Schweizer Demokraten gegen eine Annäherung an die EU sind und jegliche fremden Richter ablehnen.

Umwelt- und sozialpolitisch links

Ergänzt werden diese Standpunkte durch Positionen, die man auch bei Links- oder Ökoparteien finden könnte. So fordern die Schweizer Demokraten etwa einkommensabhängige Krankenkassenprämien, mehr gemeinnützigen Wohnraum, den Erhalt von Kulturland und die Begrenzung der Bauzonen sowie den Ausbau erneuerbarer Energien. Die Partei gibt sich globalisierungskritisch und ist gegen den Freihandel in der Landwirtschaft. Weitere Privatisierungen und den Abbau beim Service Public lehnt sie ebenso ab wie weitere Kürzungen bei den Sozialwerken AHV, BVG, IV und ALV.

Welche Positionen im Wahlkampf der Schweizer Demokraten das grösste Gewicht haben, ist schwer zu sagen – in der öffentlichen Debatte kommt die Kleinstpartei mit schweizweit rund 1000 Mitgliedern kaum vor. Ein Abgleich mit den aktuellen Sorgen der Schweizer Bevölkerung ist somit nur schwer möglich. Die nachfolgenden Positionen stammen aus dem letzten Hauptprogramm, das die Partei 2013 erarbeitet hat.

Gesundheitskosten

«Die Krankenkassenprämien müssen bezahlbar bleiben», fordert die Partei, ohne jedoch zu sagen, wie dies erreicht werden könnte. «Sie dürfen keine grössere jährliche Teuerung aufweisen als die allgemeine Teuerung im öffentlichen Leben.» Gleichzeitig wollen die SD die Regionalspitäler erhalten und sind gegen einen Leistungsabbau in der Grundversicherung.

Klimawandel

Das Hauptprogramm verlangte schon 2013 die Förderung ökologischer Fahrzeuge und des öffentlichen Verkehrs und begründete dies mit den Klimazielen des Kyoto-Protokolls.

Zuwanderung

Traditionell äussert sich die Partei ausgesprochen zuwanderungskritisch.

Energieversorgung

In der Energieversorgung vertreten die Schweizer Demokraten grüne Positionen, von der Förderung erneuerbarer Energien bis zu einer Absage an die Atomkraft.

Altersvorsorge

Die Partei fordert eine Entkoppelung von AHV- und IV-Fonds und das gleiche Rentenalter für Mann und Frau (65). Zudem solle ein flexibles Rentenalter ohne massiv reduzierte Rente ermöglicht werden.

Politische Ziele nicht immer erkennbar

ANDERE Von einem politischen Programm zu sprechen, fällt bei einigen Vertretern der Listenverbindung schwer – sei es, weil es sich dabei um eine «Ein-Personen-«Partei» handelt oder weil zu konkreten Zielen nur spärliche Informationen zu finden sind.

JUTZIPhilipp.com

Der Name der «Partei» ist gleichzeitig deren einziger Kandidat: Erneut will der in Thailand lebende Pilot Philipp Jutzi in den Nationalrat gewählt werden. Sein politischer Wohnsitz ist Interlaken, weswegen er im Kanton Bern antreten kann. Die Website des Kandidaten bietet ein wild durchmischtes «Programm». Es reicht von einem Spritpreis von maximal 1 Franken/Liter über die Legalisierung von Cannabis bis zur Abschaffung der Schweizer Botschaften. Bei der Wahl 2019 brachte diese Themenpalette dem eidgenössisch diplomierten Kaufmann und Piloten immerhin 4239 Stimmen ein.

Mass-Voll

Hervorgegangen ist die Bewegung aus der massnahmenkritischen Bewegung während der Corona-Zeit. Im aktuellen Wahlprogramm setzt Mass-Voll auf eine Stärkung der Grundrechte (inkl. Waffenbesitz- und Tragerecht), auf eine starke Souveränität von Menschen, Ständen und Staat (ein erster Schritt: Austritt aus der WHO), auf eine Wiederherstellung der Neutralität (keine Sanktionen, keine Waffenlieferungen), auf sichere Technologie für freie Menschen (inkl. «Offline-Recht») sowie auf eine Reindustrialisierung des Landes (u. a. grösstmögliche Selbstversorgung mit wichtigen Gütern und Lebensmitteln).

Aufrecht Bern

Die Bewegung Aufrecht hat den gleichen Ursprung wie Mass-Voll: Die Kritik an den Corona-Massnahmen der Behörden. Bei den Zielen gibt es deswegen auch gewisse Überschneidungen zum Programm von Mass-Voll.

In einer Medienmitteilung zum Wahlkampfauftakt fordert Aufrecht Bern eine Aufarbeitung der Pandemie-Politik, ein Moratorium für 5G-Antennen, einen Austritt der Schweiz aus der WHO, einen Stopp der Altersarmut und der steigenden Krankenkassenprämien. Steuern und Abgaben müssten nach und nach reduziert werden, das Bargeld solle erhalten bleiben.

BSL

Das Kürzel BSL steht für Bürgerliche Stadt- und Landliste. Deren Entstehung ist eng verknüpft mit dem Streit, den die Sigriswiler SVP-Politikerin Madeleine Amstutz mit ihrer Partei hat. Im Januar dieses Jahres hatte sich Amstutz vergeblich um einen Platz auf der Nationalratsliste der SVP beworben und trat daraufhin mit einer eigenen Liste an – wie schon zu den Grossratswahlen im März 2022, bei der ihr die Wiederwahl gelang.

Wie der Name und die Spitzenkandidatin vermuten lassen, steht BSL für eine bürgerliche Politik, ihre Kandidaten stammen aus verschiedenen Gegenden des Kantons und lassen sich keinem erkennbaren Muster zuordnen.

Normalos

... heissen mit vollem Namen Los Normalos und setzen sich nach eigener Aussage «für eine normale Politik auf Augenhöhe ein – ohne Parteibüchlein, ohne Lobbying, mit voller Transparenz». Auf ihrer Website sprechen die Normalos viel von politischen Idealen, etwa, dass sie sich von den «üblichen Machenschaften und Verstrickungen mit Lobbying und Sonderinteressen distanzieren» oder dass sie «Bürgerbeteiligung und partizipative Demokratie» wichtig finden. Welche politischen Ziele sie mit diesen Idealen verbinden, ist jedoch nicht ersichtlich.

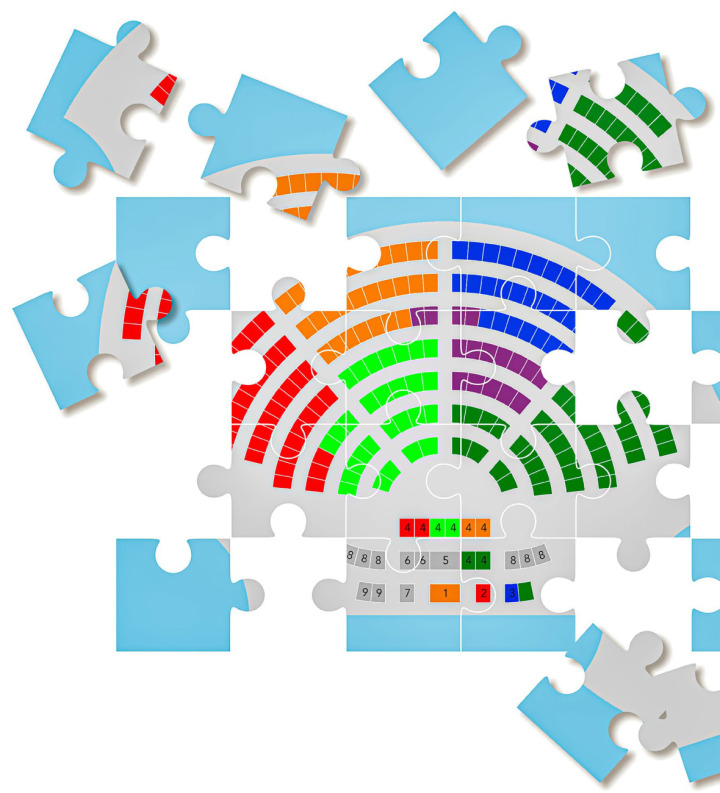

Nicht alle verstehen das Prinzip

Bis zu 24 Sitze im Nationalrat werden aufgrund von Listenverbindungen vergeben. Umfragen zeigen jedoch: Vielen WählerInnen sind die Auswirkungen dieser Bündnisse nicht klar – etwa, dass ihre Stimme auch einer anderen Partei als der gewählten zugutekommen kann.

Listenverbindungen kommen tendenziell der grösseren bzw. wählerstärkeren Partei zugute. Kleine Parteien, deren eigener Stimmenanteil nicht für einen Sitz im Nationalrat reicht, können auf diesem Weg eine grössere Partei unterstützen. Genau dieser Effekt kam 2019 der EDU zugute: Dank der Stimmen, die mehrere Kleinstparteien einsammelten, reichte es ihr am Ende für den Wiedereinzug in den Nationalrat.

Aus demselben Grund hat es die SVP als wählerstärkste Partei mitunter schwer, Listenpartner zu finden. Die Kleineren fürchten, dass ihre Stimmen am Ende vor allem der Volkspartei zugeschlagen werden. 2019 konnte die SVP unter anderem wegen solcher Vorbehalte relativ wenige Listenverbindungen eingehen – und büsste prompt einige Sitze ein.

POL

So gingen wir bei der Analyse vor

Gemäss aktuellen Sorgenbarometern beschäftigen zurzeit folgende fünf Themen die Schweizer Bevölkerung am meisten:

• Gesundheitskosten

• Klimawandel

• Zuwanderung

• Energieversorgung

• Altersvorsorge

Wo dies möglich war, beurteilten wir den Auftritt der einzelnen Parteien anhand dieser fünf Themen. Welche Rolle spielen sie im aktuellen Wahlkampf, wie wird argumentiert? Um eine Einordnung vorzunehmen, verliehen wir insgesamt fünf (Schwer-)Punkte. Sie bewerten nicht die Qualität der Argumente, sondern geben einen Überblick über das Themenportfolio einer Partei. Konzentrieren sich die Punkte auf einzelne Themenbereiche, heisst dies, dass eine Partei einen klaren Themenschwerpunkt setzt. Eine ausgeglichene Verteilung der Punkte auf mehrere Themen weist darauf hin, dass die Partei inhaltlich breiter aufgestellt ist.

Der «Frutigländer» widmet jeder Listenverbindung einen Beitrag. Darin enthalten sind Kurzporträts der Kandidierenden aus dem Frutigland, die sich anhand von zwei Fragen vorstellen.

Innerhalb der Listenverbindung in dieser Ausgabe kandidiert auch Peter Germann aus Adelboden (EDU plus) für den Nationalrat, ebenso Silvan von Känel aus Frutigen (Bürgerliche Stadtund Landliste). Beide Kandidaten liessen die Anfragen des «Frutigländers» unbeantwortet.