Holztransport auf der Chiene

25.08.2023 Reichenbach, KientalZWEITEILIGE SERIE, TEIL 2 Das Flössen (im lokalen Dialekt «Flözen» genannt) war in unwegsamem Gelände oft die einzige Möglichkeit, das im Winter geschlagene Holz ins Tal zu bringen. Auch die Chiene und einige ihrer Nebenbäche dienten bis 1952 als ...

ZWEITEILIGE SERIE, TEIL 2 Das Flössen (im lokalen Dialekt «Flözen» genannt) war in unwegsamem Gelände oft die einzige Möglichkeit, das im Winter geschlagene Holz ins Tal zu bringen. Auch die Chiene und einige ihrer Nebenbäche dienten bis 1952 als Transportwege.

KATHARINA WITTWER

Während Jahrhunderten bediente man sich grösserer Bergbäche und Flüsse als günstige Transportwege. Während der Schneeschmelze wurden auf diese Weise Trämel direkt zu an Gewässern gelegenen Sägereien gebracht oder an Stellen, die mit Pferdefuhrwerken erreichbar waren. Kräftige Männer übten diese gefährliche Arbeit bis 1952 auch auf der Chiene und auf einigen ihrer Nebenbäche aus. Der grösste Teil des «geflössten» Holzes stammte von den Hängen am linken Bachufer, aber auch vom Tschingel, vom Spiggen und von Scharnachtal. Der Hexenkessel war besonders heikel, denn dort verkeilten sich die Stämme gerne.

Regelmässig gab es Schäden

In einer schriftlichen Quelle von 1766 ist von übermässigem Holzschlag bis hin zu Frevel in den Wäldern der Bäuert Kien-Aris zu lesen. Der Auftrag dazu kam von der obrigkeitlichen Ziegelhütte in Thun. «Der ‹Ziegler› hatte seine Holzhacker geschickt, und diese – bringt der Holzwart vor – nähmen ‹hinterrucks› Holz, wo sie nicht sollen. […] Auch verschonen sie den jungen Aufwachs nicht, sondern schlagen das junge Holz ohne borg nider, hingegen die alten, abgängigen Thanen sie stehen lassen.» Die Holzhacker wurden angeblich bestraft.

Ein Schriftstück aus dem Jahre 1837 berichtet von Beschädigungen der Ufer und des ufernahen Geländes durch das Flössen entlang von Kander und Chiene. «Die Flössung von grossen Trämeln bewirkte, dass das Wasser in verschiedene Strömungen und Rüns (Runsen) zerteilte, indem sie den Lauf hinderten, und dass auf solche Weise an mehreren Stellen neue Rüns sich bildeten. Daher kam es auch, dass sich einer der stärksten Rünsen gegen Kien aufgeworfen und das Häuslin der Kinder Känel untenher der Hestauden nach und nach unterfressen hat.» Wegen Einsturzgefahr musste das Häuschen am folgenden Tag abgerissen werden.

Nachdem Gerichtspräsident Mützenberg von Spiez 1860 beabsichtigt hatte, Bauträmel in der Länge von 14 Schuh (ca. 4,5 m) durch die Chiene zu flössen, reichten die Kiener Einsprache dagegen ein. In einem Brief in heute schwer verständlichem Deutsch mit äusserst langen Sätzen listete der Schreibende alle bisherigen und künftig möglichen Schäden auf, die auch ohne Flösserei im und in der Nähe des «wilden Bergwassers» auftreten oder aufgetreten sind. Ob die Einsprecher Erfolg verzeichnen konnten, geht aus dieser Quelle nicht hervor.

3 Franken Tageslohn

Der Holzschlag und die Flösserei bescherten vielen Einheimischen ein kleines Zusatzeinkommen. An der Bäuertversammlung Kien-Aris vom 8. September 1895 wird der Tageslohn eines Arbeiters beim «Abschlag» auf 3 Franken festgesetzt. Wer direkt ins Wasser steigen musste, bekam 3.50 Franken.

Die Arbeit an den steilen Hängen und im kalten, reissenden Wasser war nicht ungefährlich. Bestimmt waren Schuhe und Füsse der Männer nach kurzer Zeit triefend nass. Fiel einer in die Fluten, steckte er bis am Abend in den nassen und – je nach Temperaturen – gefrorenen Kleidern. Erstaunlicherweise sind aus den letzten rund 100 Jahren der Flösserei kaum tragische Ereignisse oder Todesfälle bekannt. Einzig ein Bub ertrank. Er musste die Verpflegungssäcke der Männer das Ufer entlang tragen. Augenzeugen gab es keine, sein Fehlen wurde erst bemerkt, als es Zeit für die Mittagspause war.

Die Bewilligung musste jedes Jahr eingeholt werden

Im Büchlein «Holzschläge, Flössen in der Kiene, Menschen im Umfeld 1880–1950» von Hans Allenbach ist zu lesen, dass bis zur Kanderkorrektion 1726 Holz bis nach Bern geflösst wurde und später nur noch bis in den Thunersee. Wahrscheinlich stammte dieses Holz mehrheitlich aus den Wäldern der Burgergemeinde Bern.

Holz wurde auch vor Ort benötigt. An der Chiene standen einst drei Sägereien. Heute existiert nur noch das Sägewerk Bettschen in Kien. Gleichenorts, jedoch auf der gegenüberliegenden Bachseite, befand sich die Sägerei Mürner. Eine dritte stand im Kiental in der Nähe des Zusammenflusses von Gornerewasser und Spiggebach. Am 22. August 2005 fiel diese den Wassermassen zum Opfer und wurde nicht mehr aufgebaut.

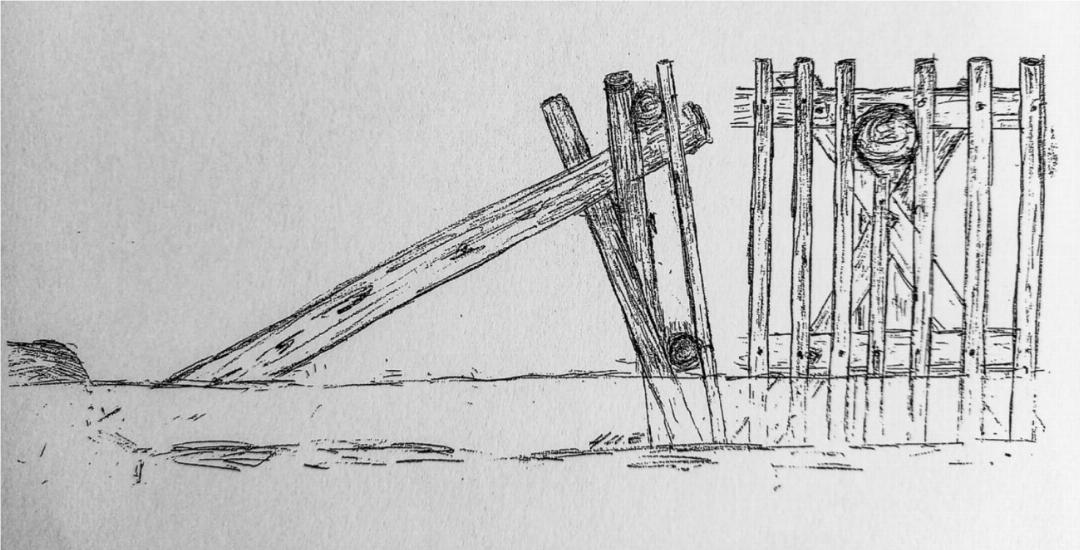

Am linken Bachufer im Bifängli in Kien (ungefähr dort, wo sich heute der Geschiebesammler befindet), wurde jeden Herbst ein sogenannter «Abschlag» aufgebaut. Mittels dieses ausgeklügelten, rechenähnlichen Zaunes aus Pfählen, Latten und Ästen konnten die Trämel mit relativ kleinem Aufwand vom Bach an Land gezogen und von dort mit Pferden weitertransportiert werden. Vor der Gewittersaison wurde der Abschlag wieder abgebaut. Die alljährlich vom Regierungstatthalter ausgestellte Bewilligung für die Flösserei musste jeweils im «Amtsanzeiger» publiziert werden.