Kritik an Hochwasserschutz am Schwarzbach

24.10.2025 Reichenbach, KientalAm Dienstagabend lud die Gesamtschwellenkorporation der Gemeinde Reichenbach die Bevölkerung zur öffentlichen Mitwirkung zum Projekt Hochwasserschutz Schwarzbach ein. Anders als wohl erhofft, wurde das vorgestellte Projekt von den Anwesenden kritisch betrachtet.

...Am Dienstagabend lud die Gesamtschwellenkorporation der Gemeinde Reichenbach die Bevölkerung zur öffentlichen Mitwirkung zum Projekt Hochwasserschutz Schwarzbach ein. Anders als wohl erhofft, wurde das vorgestellte Projekt von den Anwesenden kritisch betrachtet.

JACQUELINE RÜESCH

Im August 2005 wurde Reichenbach von einem schweren Hochwasser getroffen. Weite Teile des Dorfes, insbesondere der Ortsteil Kien, wurden überflutet. Rund 100 Häuser wurden beschädigt, etwa 300 Personen mussten evakuiert werden. Ursache waren extreme Niederschläge im Berner Oberland, die zu einem massiven Anstieg der Wasserstände von Kander und ihren Zuflüssen führten. Die Kiene und der Schwarzbach konnten die Wassermengen nicht mehr aufnehmen, was zu einem Rückstau und grossflächigen Überschwemmungen im Talboden führte. Das Hochwasser 2005 gilt als eines der grössten Naturereignisse der Schweiz der letzten Jahrzehnte. Neben Reichenbach waren auch andere Orte im Oberland betroffen, etwa Lauterbrunnen, Brienz oder Interlaken. Die Schäden in der Region beliefen sich auf mehrere hundert Millionen Franken. Das Ereignis war ein Weckruf für viele Gemeinden, ihre Hochwasserschutzkonzepte zu überarbeiten und langfristige Massnahmen zu planen.

Die Rolle des Schwarzbachs

Der Schwarzbach, der sich gewöhnlich als kleines Bächlein durch das Dorf schlängelt, brachte, wie der «Frutigländer» im Vorfeld der Veranstaltung berichtete, während der Überschwemmung von 2005 das Fass zum Überlaufen. Trotz seiner geringen Wassermenge spielt er im Hochwasserschutz von Reichenbach eine zentrale Rolle. Er verläuft durch den Siedlungsbereich, wo sein Abflussprofil und mehrere Durchlässe zu eng sind. Bei starkem Niederschlag staut sich das Wasser, insbesondere wenn Durchlässe durch Schwemmholz oder Geröll verstopft werden – sogenannte Verklausungen. Dadurch tritt der Schwarzbach über die Ufer und überschwemmt flache Gebiete im Dorfzentrum.

Das Hochwasser 2005 zeigte, dass dieser Rückstau ein entscheidender Faktor war. Das kantonale Gefahrengutachten beschreibt die Situation als «statische Überschwemmung» mit relativ geringer Fliessgeschwindigkeit, da das Gelände im Talboden flach ist. Das bedeutet, dass sich das Wasser eher langsam, aber grossflächig ausbreitet. Besonders betroffen sind Gebiete rund um die Hauptstrasse und das Gewerbegebiet von Reichenbach. Aus diesem Grund sahen sich Gemeinde und Kanton gezwungen, den Schwarzbach in die Hochwasserschutzplanung einzubeziehen. Der Kanton stellt für das Projekt, das potenzielle Umweltschäden vermeiden soll, rund drei Millionen Franken zur Verfügung.

Ereignisse seit 2005

Seit 2005 ist Reichenbach nicht mehr in einem ähnlichen Ausmass überschwemmt worden. Allerdings kam es 2011 und 2014 zu starken Unwettern im Oberland. Dabei stiegen die Pegel der Kander und ihrer Zuflüsse erneut stark an. Dank der nach 2005 umgesetzten Sofortmassnahmen konnte Schlimmeres verhindert werden. Berichte des UNESCO-Welterbes Jungfrau-Aletsch erwähnen ausdrücklich, dass sich diese Massnahmen bei den Unwettern 2011 und 2014 bewährten. Kleinere lokale Überschwemmungen, etwa durch überlastete Drainagen oder kurzzeitige Verklausungen, kamen seither vereinzelt vor. Sie führten jedoch nicht zu grösseren Schäden oder Evakuierungen. Insgesamt zeigen die letzten zwanzig Jahre, dass das Risiko in Reichenbach deutlich besser kontrolliert wird als 2005.

Umgesetzte und geplante Massnahmen

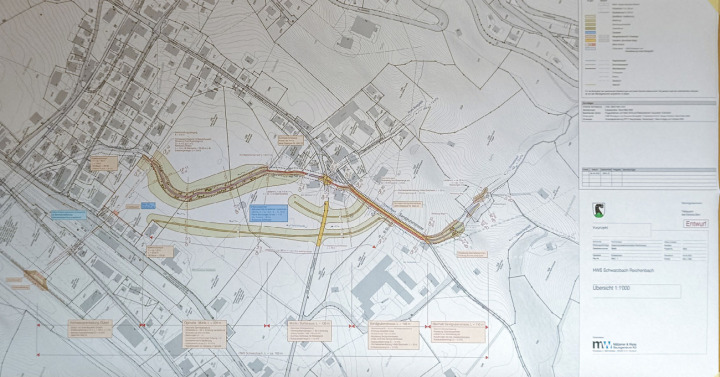

Während des Anlasses im Kirchgemeindehaus Reichenbach stellte Peter Bettschen, Präsident der Gesamtschwellenkorporation, die bisherigen Projekte zum Hochwasserschutz Schwarzbach vor und erläuterte die Entwicklung. Anschliessend präsentierte Stefan Tschiemer, Projekt- und Bauleiter des Ingenieurbüros Mätzener & Wyss AG, den aktuellen Entwurf zur Eindämmung eines möglichen Hochwassers.

Nach dem Hochwasser 2005 wurden mehrere Massnahmen gegen Hochwasser eingeleitet. Zunächst konzentrierte man sich allerdings auf Sofortmassnahmen. Erst später folgten umfassendere Bauprojekte und Gefahrenanalysen. 2018 wurde mit der Erarbeitung des umfassenderen «Projekt 2019» begonnen.

Zu den wichtigsten Massnahmen gehören:

• Hochwasserentlastung Sandgrubenstrasse in Kander, 1988

• Prüfung von mehreren Varianten, 2013

• Wiederaufnahme Planung, Variantenstudium, Erarbeitung «Projekt 2019»

• Bereiniung «Projekt 2019»

• Neue Niederschlagswerte durch den Bund 15 m3/s, 2023

• Überprüfung Auswirkungen auf das Projekt, Massnahmen als nicht umsetzbar eingestuft, 2023

• Erarbeitung aktuelles Projekt mit Entlastungsleitung

• Laufender Unterhalt von Bachräumen, Brücken und Uferbereichen

Das 2019 geplante Projekt scheiterte an Einsprachen wegen Landverlusten und Eigentumseinschränkungen, so Bettschen. Auch die BLS sprach sich gegen den geplanten Abfluss des Schwarzbachwassers durch die Bahnunterführung in die Kander aus.

Daher wurde ein neuer Ansatz entwickelt. Das aktuelle Projekt soll gemäss kantonalen Vorgaben mindestens 15 m3/s Wasser aufnehmen können. Es umfasst bauliche Massnahmen vom oberen Dorfbereich bis zur Kander. Geplant ist eine Entlastungsleitung in Form eines «Siphons», wie Stefan Tschiemer erklärte. Der komplizierte Bau als physikalisches Restwassermengen im Tunnel soll den Abfluss verbessern und Rückstauereignisse verhindern.

Kritische Stimmen aus der Bevölkerung

Nach der Präsentation äusserten sich viele Beteiligte kritisch. Zum einen wurden die Messdaten und die Verhältnismässigkeit des Projekts für den im Normalfall kleinen Bach angezweifelt – ebenso die Kosten. Auch wurde hinterfragt, ob die 15 m3/s Wasser überhaupt in angemessenem Umfang abgeleitet werden könnten. So ein Zuhörer: «Wo wollt ihr denn mit all dem Wasser hin, das ihr in den Bach leitet?» Andere meinten, dass nicht alle berücksichtigten Stellen hochwassergefährdet seien. Ein Anwohner sagte: «An diesem Bachlauf bin ich aufgewachsen – in all den 70 Jahren gab es dort nie Hochwasser.» Zudem wurde kritisiert, dass die BLS sich 2019 nicht kooperativ zeigte. Aufgrund dieser Einwände werden nun die Beteiligten des Projekts mit einem Mitglied der Bevölkerung erneut an die BLS herantreten, um einen neuen Durchstich unter der Strasse hindurch zu verhindern und den kostengünstigeren Plan, die bereits bestehende Infrastruktur zu nutzen, zu ermöglichen.

Peter Bettschen beendete die Veranstaltung mit dem Hinweis, die Anregungen ernst zu nehmen und das Projekt – insbesondere seine Dimension und die Kosten, die bei rund acht Millionen Franken liegen – nochmals zu überprüfen. Die Gesamtschwellenkorporation will mit einer überarbeiteten, abgemilderten Variante erneut an die Bevölkerung treten.