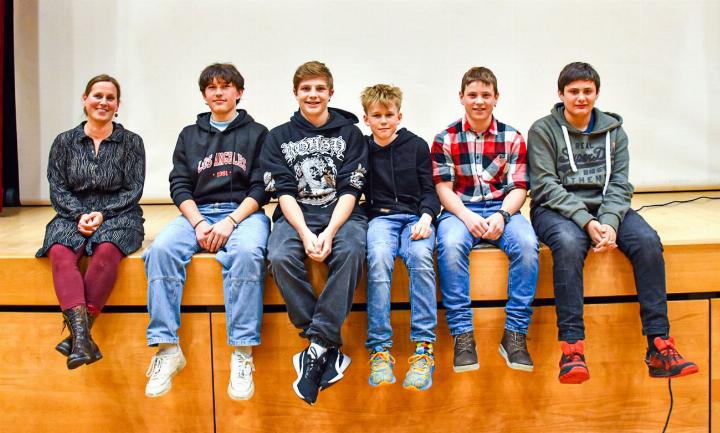

Letzten Dienstag fand im Rahmen des Kirchenkinos ein Austausch über den Dokumentarfilm «Schwarzarbeit» statt. Sechs Jugendliche aus der 8. und 9. Klasse hatten sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und führten die Zuschauer durch den Abend.

...

Letzten Dienstag fand im Rahmen des Kirchenkinos ein Austausch über den Dokumentarfilm «Schwarzarbeit» statt. Sechs Jugendliche aus der 8. und 9. Klasse hatten sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und führten die Zuschauer durch den Abend.

Unter der Leitung von Christine Heimoz trafen sich Schüler der OSS Müli zwei Mal, um sich auf den Kirchenkino-Abend vorzubereitet. Nachdem ihnen drei verschiedene Film-Trailer präsentiert worden waren, entschieden sie sich einstimmig für den Film «Schwarzarbeit» von Ulrich Grossenbacher.

Zur Vorbereitung schauten sie den Film, tauschten Meinungen aus und bereiteten Fragen vor, die sie im Kirchenkino ans Publikum richten wollen.

Schätzfrage: Wie viele Firmen sind betroffen?

Am Abend selbst ergreifen dann fünf motivierte Jungs das Wort. Bevor der Film gezeigt wird, teilen sie ihre persönlichen Eindrücke zum Thema. Die meisten von ihnen betonen, dass sie es interessant finden, wie viel sich hinter den Kulissen abspielt, von dem wir gar nichts mitbekommen. Dann beziehen sie das Publikum ein und eröffnen eine kleine Diskussion über die Schwarzarbeit in der Schweiz. Ein Zuschauer berichtet, dass ihm das Thema auch schon in den Medien begegnet sei, woraufhin eine Schätzfrage gestellt wird: «Wie viele von 40 000 Betrieben in der Schweiz sind von Schwarzarbeit betroffen?» Es sind einige gute Schätzer anwesend, die mit ihrer Antwort von rund 5 000 Betrieben richtig lagen. Die meisten sind jedoch erstaunt über diese Zahl – sie hätten nicht erwartet, dass so viele Unternehmen Schwarzarbeit betreiben.

Ungleiches Strafmass

Nach diesee Einstiegsrunde wird der Film gestartet, der schonungslos zeigt, wie Schwarzarbeit abläuft und wie die Arbeitsmarktinspektoren dagegen vorgehen. In der Halbzeit des Films werden Fragen gestellt, um die Eindrücke und Gefühle des Publikums zu erfahren. Besonders beeindruckt sind einige von der Ungleichheit der Strafen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Eine Zuschauerin stellt fest, dass der Film beide Seiten zeigt: Einerseits den Angestellten aus Mazedonien, der einfach nur Geld verdienen möchte, andererseits den Betrieb, der günstige Arbeitskräfte beschäftigt, um Gewinn zu machen.

Nach dem Ende des Dokumentarfilmes stellt eine Zuschauerin den fünf Jugendlichen die Frage, weshalb sie gerade das Thema Schwarzarbeit gewählt haben. Die Antworten variieren, aber alle betonen, dass es ein kritisches, aber interessantes Thema sei und man durch den Film auch einen Blick in den oft undankbaren Alltag der Arbeitsmarktkontrolleure bekomme.

Ab wann unterstützt man Schwarzarbeit?

Ein Teilnehmer wirft die interessante Frage auf, ob das Publikum wohl Schwarzarbeit unterstützt. Da niemand direkt antwortete, gibt er seine eigene Meinung preis: «Ich nehme an, die Antwort lautet bei den meisten Nein.» Doch seine Überlegung endet hier nicht. Er regt vielmehr zum Nachdenken an: «Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Dönerladen und der Angestellte hinter der Theke ist ein Schwarzarbeiter. Unterstützen Sie dann nicht indirekt auch Schwarzarbeit?»

Die Diskussion endet mit der Frage, wie das Problem gelöst werden könnte. Sowohl die ZuschauerInnen als auch die Jugendlichen sind sich einig, dass die Einhaltung des Lohngesetzes sowie die Kontrollen wichtig sind. Zudem finden sie, dass Arbeitgeber, die Schwarzarbeiter beschäftigen, strenger bestraft werden sollten.

Das Kirchenkino neigt sich dem Ende zu, und Christine Heimoz stellte ihren TeilnehmerInnen die Frage, ob die vorangegangene Diskussion gelungen sei. Die Meinungen lassen sich einfach zusammenfassen: Ja, es war ein interessanter und erfolgreicher Abend, die Antworten der Zuschauer seien spannend und bereichernd gewesen.

RONJA DÄPP, REICHENBACH