Spannendes aus der Zeit vor 190 Jahren

07.03.2023 FrutigenSeit seinem Vortrag über den Dorfbrand Frutigen vor ziemlich genau drei Jahren verbrachte Hans Egli viel Zeit in Archiven und stiess dabei auf interessante Details zum Wiederaufbau des Ortes. An einem von der Kulturgutstiftung Frutigland und der Volkshochschule Frutigen organisierten ...

Seit seinem Vortrag über den Dorfbrand Frutigen vor ziemlich genau drei Jahren verbrachte Hans Egli viel Zeit in Archiven und stiess dabei auf interessante Details zum Wiederaufbau des Ortes. An einem von der Kulturgutstiftung Frutigland und der Volkshochschule Frutigen organisierten Anlass erzählte er letzten Mittwoch in der Aula des Widischulhauses von seinen Entdeckungen.

KATHARINA WITTWER

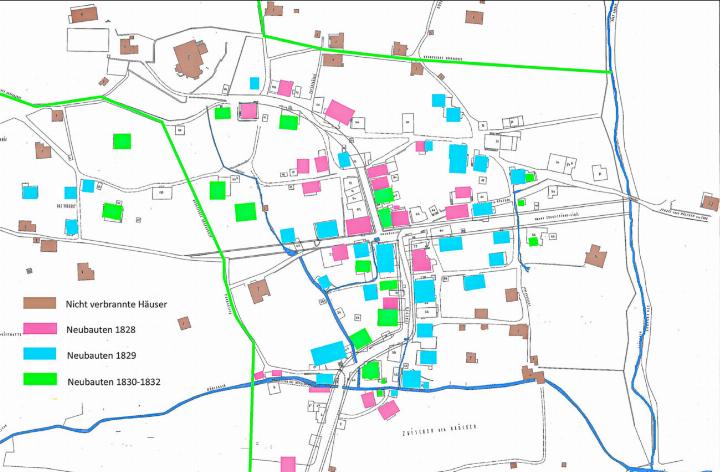

Beim Dorfbrand in Frutigen vom 3. August 1827 verbrannten rund 130 Gebäude, davon 48 Scheunen. Eine Person fand in den Flammen den Tod. Die je nach Schätzung 600 bis 1000 obdachlos Gewordenen verbrachten die erste Nacht mit ihrer spärlich geretteten Habe unter freiem Himmel. Damit nichts gestohlen wurde, erstellte der Brandmeister vor Ort eine Inventarliste, untersagte den Leuten, sich zu entfernen, und stellte Wachen auf. Bei Tagesanbruch war seine Aufgabe erledigt und die Geschädigten durften gehen. Einige fanden Unterschlupf in ihrem Weidehäuschen, andere bei Verwandten oder Bekannten.

Der Kleine Rat von Bern entsandte bereits am Tag eins nach dem Inferno Johann Ludwig Wurstemberger nach Frutigen mit dem Auftrag, den Wiederaufbau zu organisieren. Da er einige Jahre vorher auf der Tellenburg als Oberamtmann gewirkt hatte, kannte ihn und vertraute ihm die lokale Bevölkerung.

Rascher Aufbau auf Schutt und Asche

Hans Egli fand im Familienarchiv der Wurstembergers jede Menge Unterlagen, Listen, Originalkorrespondenz und Pläne von dieser Katastrophe. Kam er nicht weiter, durchstöberte er Grundbücher der Gemeinde Frutigen. Diese «Schunken» wurden seit 1804 geführt und konnten glücklicherweise aus der brennenden Amtsschreiberei gerettet werden. Zur vorläufigen Aufbewahrung wurden sie damals auf die Tellenburg gebracht.

Weder verkohlte Balken noch die von der Hitze zerbröckelten Steine waren für den Wiederaufbau geeignet. Auch waren sämtliche Werkzeuge, alle Schmieden, die Säge und zwei der drei Mühlen im Dorf ein Raub der Flammen geworden. Am 10. August erreichte ein Vierspänner aus Bern die Unglücksstätte und brachte eine mobile Schmiede und Werkzeug zum Aufräumen. Von überall her erreichten weitere Spenden die Bevölkerung. Um aus dem vom Unterland gelieferten gemahlenen Dinkel Brot backen zu können, musste erst der defekte Ofen bei der Tellenburg instand gesetzt werden.

Beschaffung von Baumaterial

Wurstemberger blieb bis Januar 1828 in Frutigen. Ob er im Pfarrhaus, wo auch Besprechungen abgehalten wurden, Unterschlupf fand, ist nicht überliefert. Zeit zum Wohnen blieb ihm sowieso wenig, denn er stand in regem Kontakt mit Bern und hatte mit der Koordination alle Hände voll zu tun. Bereits im Herbst wurden für den Wiederaufbau im Spiezer Rustwald, beim Tschingel im Kiental, in den eigenen Bäuerten, in den Staatswäldern unterhalb von Metsch und Elsigbach und im Gasterntal Bäume für den Wiederaufbau gefällt und gespendet. Die Frutiger mussten die Stämme bloss holen. Auch wurde in Windeseile eine neue Säge errichtet, denn das Bauholz musste weiterverarbeitet werden.

Die erste Idee aus Bern, das Dorf auf der Ebene im Tellenfeld wiederaufleben zu lassen, wurde verworfen. Im Frühling 1828 trat das Reglement zum Wiederaufbau in Kraft. Dieses besagte, dass alle Gebäude und Kamine aus Stein und die Dächer entweder aus Ziegeln oder Schiefer sein müssen. Die Mindestbreiten sämtlicher Strassen und Wege wurden grosszügig festgelegt. Das passte nicht allen und wurde nicht in jedem Fall befolgt.

Baumeister aus Vorarlberg

Zimmermeister gab es zwar im Frutigland, jedoch zu wenige, sodass zusätzlich Auswärtige angestellt wurden. Weil es hierzulande kaum Maurer gab, wurden insgesamt 60 Männer – drei Maurermeister, der Rest Handlanger – aus dem Vorarlbergischen geholt. Möglicherweise wohnten diese während des Wiederaufbaus in den Baracken auf dem Widi. In Grundbucheinträgen ist ersichtlich, dass einzig das heutige «alte» Amtshaus von einem Thuner Maurermeister errichtet wurde.

Schiefer wurde zuerst bei Mülenen abgebaut und ab Dezember des Brandjahres auch im «Metzli» oberhalb von Frutigen. Wurstemberger holte einen Steinmetz, der im Grassi ideales Gestein fand. Gips wurde im Künzisteg abgebaut und Kalk in der Nähe gebrannt. Um die Dächer vorschriftsgemäss decken zu können, war während vier Jahren eine Ziegelei in Betrieb. Mit der heutigen Ziegelgasse besteht indes kein Zusammenhang.

Hans Egli fand sogar eine Liste mit Bausünden: Schlosser Germann zog es aus finanziellen Gründen vor, eine Riegfassade zu bauen. Andere errichteten in der zweiten Reihe einen Gewerbeschuppen aus Holz, was nicht goutiert wurde. Die Besitzer mussten alles abreissen und vorschriftsgemäss aufmauern lassen.

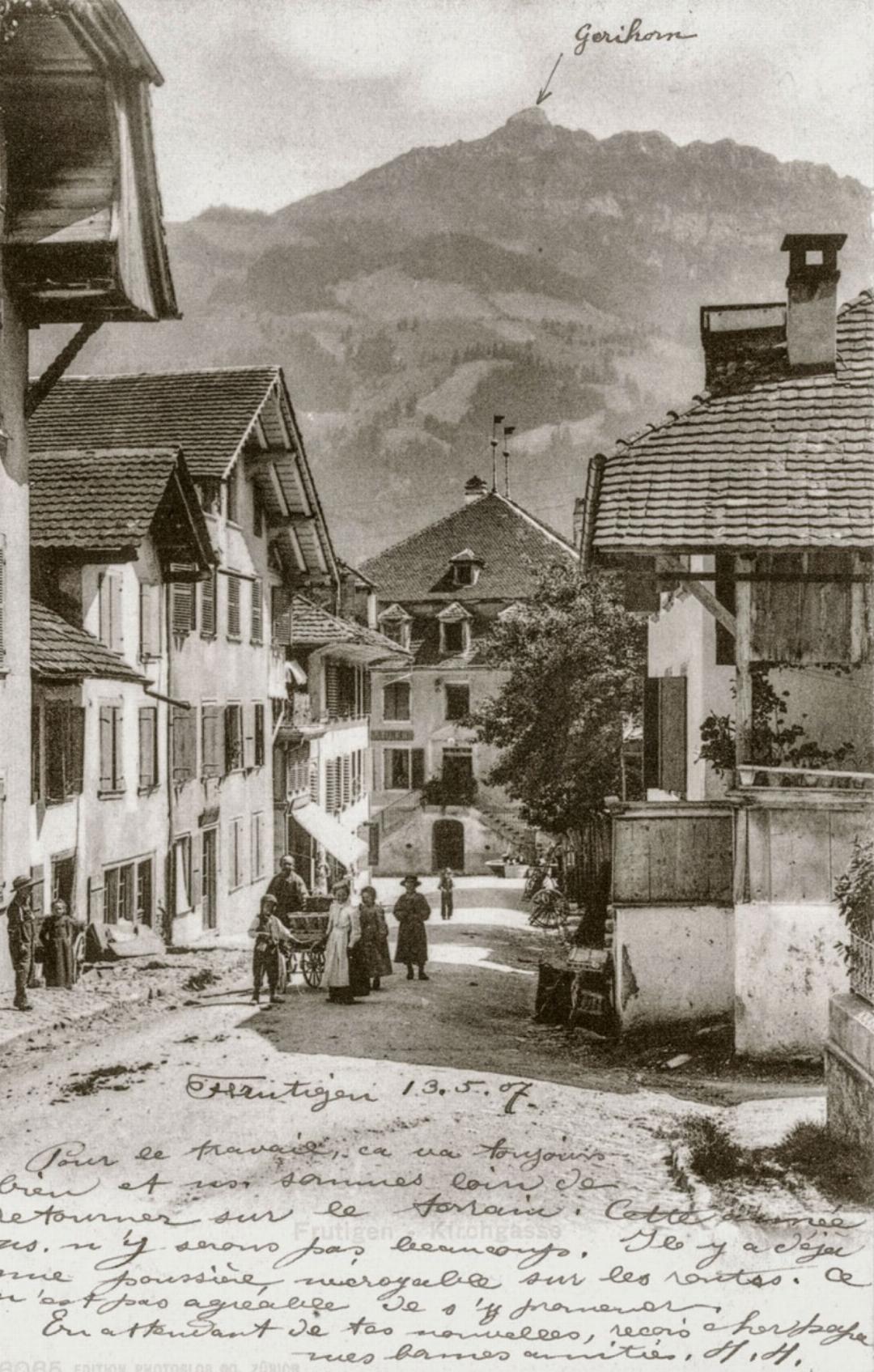

Im zweiten Teil des Abends entführte der Redner die Anwesenden mit älteren und neueren Fotos auf einen Dorfrundgang. Obwohl kaum mehr Häuser aus der Zeit um 1830 in Originalform erhalten sind, erkennt das geschulte Auge den Baustil von damals.