Wie Kandergrund zu seiner Kirche kam

19.08.2022 Kandergrund, Blausee, MitholzGESCHICHTE, TEIL 1 Weshalb braucht ein kleines Dorf im Kandertal eine Kirche, wenn die Nachbarorte doch schon lange welche haben? Antworten auf diese Frage liefert der Kandergrunder Detlef Wulf in einem zweiteiligen Beitrag im «Frutigländer» – basierend auf seinen ...

GESCHICHTE, TEIL 1 Weshalb braucht ein kleines Dorf im Kandertal eine Kirche, wenn die Nachbarorte doch schon lange welche haben? Antworten auf diese Frage liefert der Kandergrunder Detlef Wulf in einem zweiteiligen Beitrag im «Frutigländer» – basierend auf seinen Recherchen im Kandersteger Ortsmuseum und im Kirchgemeindearchiv.

In früheren Zeiten war eine Pfarrkirche mehr als ein Ort, den man lediglich zur Predigt, Taufe, Hochzeit oder zum Begräbnis besuchte. Von der Einführung der Reformation 1528 bis zur Schaffung eines modernen Zivilstandswesens im Jahre 1876 oblag den Pfarrern nicht nur die Seelsorge ihrer Kirchgemeinde, sondern mit dem Führen von Kirchenbüchern auch die administrative Grunderfassung der Personenstandsdaten. In den Kirchenrodeln wurde genau verzeichnet, wann und wie viele Untertanen geboren worden sind, mit wem sie sich verheirateten und wann sie schliesslich das Zeitliche segneten. Schlugen sie zu Lebzeiten über christliche, arbeitsmoralische oder soziale Stränge, wurden sie vor das sogenannte Chorgericht zitiert. Dieses wurde zwar von weltlichen «Sittenwächtern» geführt, hatte aber unter der Obhut des Pfarrers regelmässig in der Kirche zu tagen.

«Filialen» des Frutiger Gotteshauses

Seit dem Mittelalter gab es in der oberen Herrschaft Frutigen nur eine Pfarrkirche, nämlich jene im Hauptort Frutigen. Weil die «Waldleute» in Adelboden allein im Sommer rund acht(!) Stunden für einen Gang zur Predigt nach Frutigen und zurück benötigten, schufen sie in Eigeninitiative schon 1433 eine eigene Leutkirche samt Pfarrstelle und waren somit ab 1439 kirchenrechtlich selbstständig. Ähnliches geschah auch in Kandersteg. Dort liess die Bäuertgemeinde 1511 eine eigene Kapelle errichten, die – wie das Adelbodner Gotteshaus – der Frutiger Hauptkirche als Filiale zugeordnet war. Im Unterschied zu den Adelbodnern, die ja einen eigenen Seelsorger unterhielten, wurden die Kandersteger regelmässig vom Frutiger Pfarrer mit Filialgottesdiensten betreut. Nach der Abtrennung des oberen Engstligtals mussten die Frutiger Geistlichen «nur noch» das gewaltige, unwegsame Gebiet vom Marchbach bei Achseten bis zur Linie Winklen–Schwandi und zurück in den «wilden Kanderstäg» betreuen. Auch wenn sie sich oft bei der Regierung in Bern über die weiten Wege beklagten, war und blieb ihr Kirchenbezirk einer der grössten und unwegsamsten im Kanton Bern.

«Helfereibezirk» zur Entlastung des Pfarrers

Über viele Generationen hinweg ernährte das Frutigland eine relativ überschaubere Kirchgemeinde. Als diese im frühen 19. Jahrhundert auf über 4000 Gemeindeglieder angewachsen war, resignierte der Frutiger Pfarrer vollends. Er konnte seine seelsorgerischen und administrativen Aufgaben beim besten Willen nicht mehr bewältigen. Ein Dekret des Grossen Rates vom November 1840 sollte Abhilfe schaffen. Mit der Einrichtung eines Helfereibezirkes vollzog sich die kirchenrechtliche Abtrennung des oberen Kandertals und sorgte damit für eine erhebliche Entlastung des Frutiger Pfarrers. Als erster Helfer des neuen Regionalpfarrkreises diente der aus einer strenggläubigen Berner Familie stammende Gottlieb Howald. Er amtete bis 1847 und erfüllte einen Grossteil der kirchlichen Aufgaben für Kandergrund, Mitholz, Kandersteg und das Gasterntal. Seine Amtszeit war nicht leicht, denn in den 1840er-Jahren strebte die grosse Armut auch im Frutigland ihrem Höhepunkt zu. Besonders den Kandertalern machten neben den allgemeinen Steuer- und Versicherungslasten eine andauernde Teuerung und die grassierende Kartoffelfäule zu schaffen. Darüber hinaus sorgten allgemein fehlende Einkünfte durch Lohnarbeit, ein Lebensmittelausfuhrverbot zum Wallis und über mehrere Jahre anhaltend schlechte Viehverkäufe dafür, dass in den Haushalten kaum Bargeld vorhanden war. Die ohnehin vorhandene Schuldenlast stieg enorm an. Helfer Howald fasste die Lage in einem Bittschreiben nach Bern in dramatischen Worten zusammen: «So lange man zu essen hat, kann man sich wegen Geldnoth trösten und auf bessere Zeiten hoffen. Aber hochgeachtete Herren, wenn man nicht zu essen hat, so ist das schlimm, und viele von hier haben auch dieses Jahr nichts zu essen.»

Prediger ohne Wohnung und ohne Kirche

Zu allem Übel zog die kirchliche Unabhängigkeit auch eine Neuregelung des Armenwesens nach sich. Fortan musste nicht mehr Frutigen, sondern die neue, aber finanziell klamme Helferei für die Versorgung ihrer Armen aufkommen. Weil Kandergrund damals noch zu Frutigen gehörte, existierte auch keine politisch selbstständige Gemeinde, die ihre Stimme im eigenen Interesse Richtung Bundesbern hätte erheben können. Also stand Gottlieb Howald nicht nur einer bitterarmen Kirchgemeinde vor, sondern verfügte darüber hinaus in seinen ersten Dienstjahren über keinerlei Infrastruktur. Bis 1844 gab es keine Wohnung für ihn, sodass der Helfer als Untermieter in einem Privathaus im Reckental wohnen und – wenn ihn seine Dienste nach Kandersteg riefen – im «gewöhnlich sehr angefüllten Wirtshaus» logieren musste. Am hinderlichsten erwies sich natürlich das Fehlen einer eigenen Kirche. Um in Kandergrund wenigstens notdürftig Kirchendienst leisten zu können, richtete man im Reckental ein «Predigtlocal» in der dortigen Schule ein. In Kandersteg erfüllte die alte Kapelle diesen Zweck.

In seiner Amtszeit verfasste Howald unzählige Behördenbriefe nach Bern, «die es nicht an Erinnerungen für einen Kirchenbau mangeln liessen». Howald kämpfte für den Kirchenneubau in Kandergrund bis zum Ende seines Helferamtes im Sommer 1847. Auch während seiner neuen Amtszeit als Pfarrer in Herzogenbuchsee setzte er sich dafür ein. Eine Verwirklichung des jahrelang geforderten Kichenbaus zeichnete sich jedoch erst ab, als sein Nachfolger, der aus einer Interlakener Pfarrersfamilie stammende Gottlieb Ziegler, schon einige Zeit als Helfer in Kandergrund tätig war.

Grosse Bürden für die armen Bäuerten

Nachdem die politischen und gesellschaftlichen Turbulenzen der Regenerationszeit das Bauvorhaben wiederholt verzögerten, gab das Berner Baudepartement in einem Schreiben vom Februar 1848 «in Betreff des Kirchenbaus zu Bunderbach» endlich seine Zustimmung. Als finanzielle Grundlage stellte die Direktion für öffentliche Bauten 7000 Livre Suisse (alte Franken) zur Verfügung. Die Projektleitung, Planerstellung und Vermessung des Bauplatzes oblagen dem Kantonsbaumeister Karl Eduard Funk aus Bern. Funk leitete bereits den Bau des Pfarrhauses in Bunderbach, das schon dem Helfer Howald seit 1844 als Wohnung gedient hatte. Mit der Ausführung des Kirchenbaus wurde der Spiezer Bauunternehmer Johann Lüthi betraut. Zimmermeister vor Ort war der Kandergrunder Anton Trachsel, während in Ermangelung einer Gemeindeorganisation dem Helfer Gottlieb Ziegler die Rolle als Präsident der Baukommission zukam.

Allerdings setzte ein Beschluss des Grossen Rates vom Mai 1848 noch einige Vorarbeiten als Bedingung für den Kirchenbau voraus. Demnach mussten die Bäuertgemeinden Kandergrund, Mitholz und Rüteni den «Ankauf des nöthigen Terrains sowohl für die Baustelle, als den Todtenaker» und die «Lieferung und Fuhr des nöthigen Bau- und Sägeholzes auf die Baustelle» auf eigene Kosten erledigen. Auch für das «Graben der Fundamente und Niwellierung [Begradigung] der Baustelle» sowie für die «Ausstattung der Kirche, namentlich Anschaffung des Taufsteins, der Gloken und der Thurmuhr» waren die Bäuertgemeinden verantwortlich. Derartige Vorleistungen standen jedoch im krassen Gegensatz zu ihrer wirtschaftlichen Kraft. Denn gerade gegen Ende der 1840er-Jahre nahm die Armut im Kandertal derart zu, so dass sogar die Einrichtung sogenannter «Muesanstalten» – also eine kostenlose Sicherung der Grundernährung für Bedüftige – in Erwägung gezogen wurde.

4100 freiwillige Arbeitsstunden

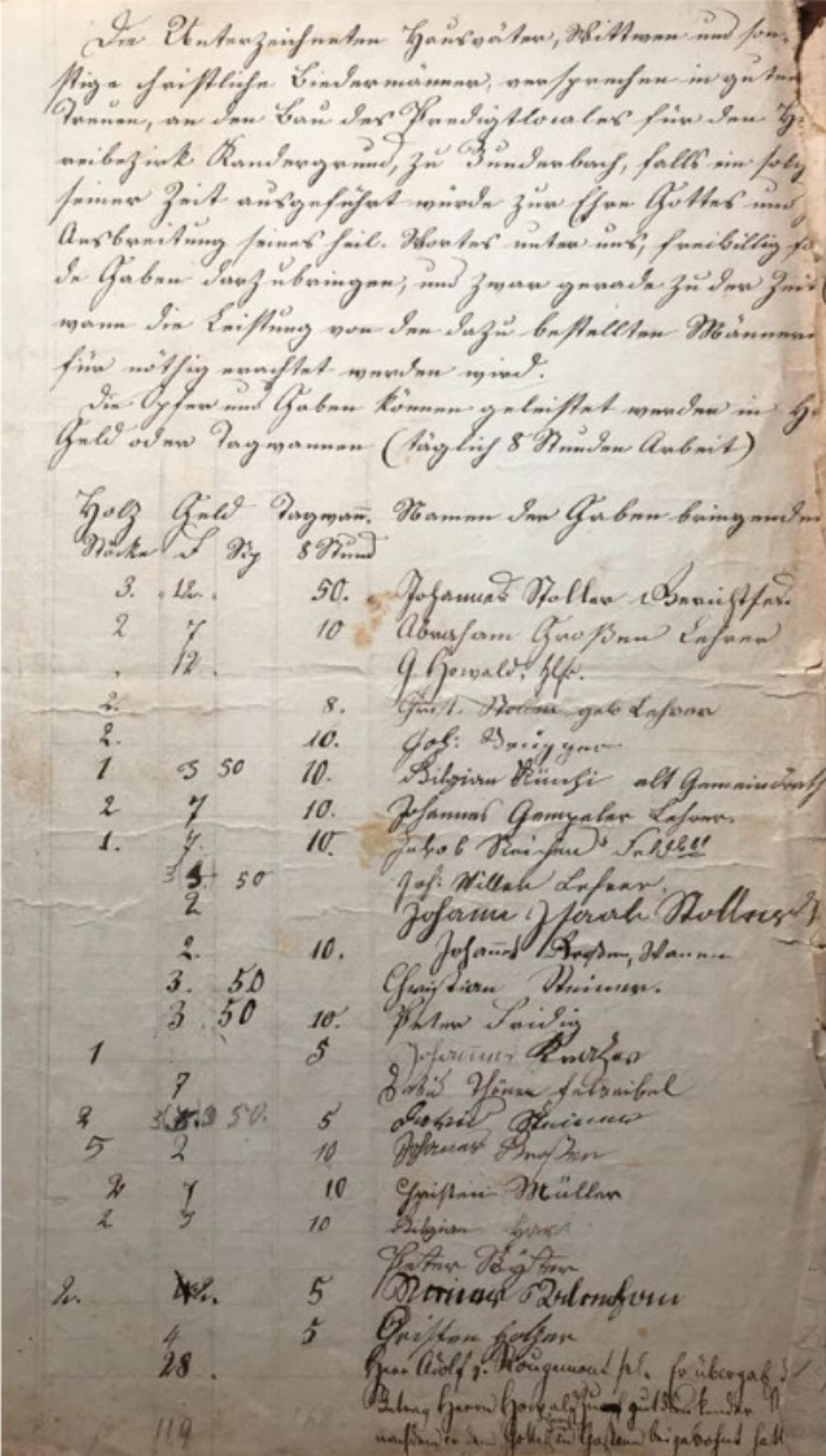

Die Umsetzung der geforderten Vorleistungen verlangte den Einwohnern des Helfereibezirkes daher enorme Anstrengungen ab. Weil eine erbetene Unterstützung aus der eigentlich zuständigen Gemeinde Frutigen ausblieb, waren Helfer Ziegler und zwei ranghohe Vertreter der Bäuertgemeinde «daher genöthigt einen anderen Weg einzuschlagen nemlich den der freiwilligen Steuersammlung.» Eine solche wurde auch von Haus zu Haus veranstaltet. Im Ergebnis der Sammlung verpflichteten sich fast 90 «Hausväter, Wittwer und sonstige christliche Biedermänner» aus dem Helfereibezirk zur Leistung von rund 4100 freiwilligen Arbeitsstunden und zur Lieferung von 86 Stöcken Holz. Darüber hinaus wurden 268 Livre Suisse (alte Franken) gespendet. Warum sich aber im holzreichen Kandergrund die Beschaffung des nötigen Bauholzes als schwierig erwies, bleibt unklar. Der erhaltene Briefwechsel kündet von wachsenden Spannungen zwischen der örtlichen Bauaufsicht und der kantonalen Baudirektion, die in der Androhung des Kantonsbaumeisters gipfelten, die Gemeinde auf juristischem Wege verantwortlich zu machen oder den Bau gar um einige Jahre zurückzuschieben. Fest steht, dass die versprochene Lieferung erst im Frühjahr 1849 erfolgen konnte, nachdem die Bäuerten Mitholz, Kandergrund und Rüteni auf ihr jährliches Losholz verzichteten und dieses für den Kirchenbau bereitstellten.

DETLEF WULF, KANDERGRUND

Wie es mit der Kandergrunder Kirche weiterging, erfahren Sie in einer der nächsten Ausgaben des «Frutigländers».