ORTSGESCHICHTE Obwohl die meisten Gebäude mit Schindeln gedeckt waren, gab es im 18. Jahrhundert offenbar eine Ziegelei in Frutigen. Der Lokalhistoriker Hans Egli erklärt, wie es dazu gekommen sein könnte – und was die Tellenburg damit zu tun hat.

...

ORTSGESCHICHTE Obwohl die meisten Gebäude mit Schindeln gedeckt waren, gab es im 18. Jahrhundert offenbar eine Ziegelei in Frutigen. Der Lokalhistoriker Hans Egli erklärt, wie es dazu gekommen sein könnte – und was die Tellenburg damit zu tun hat.

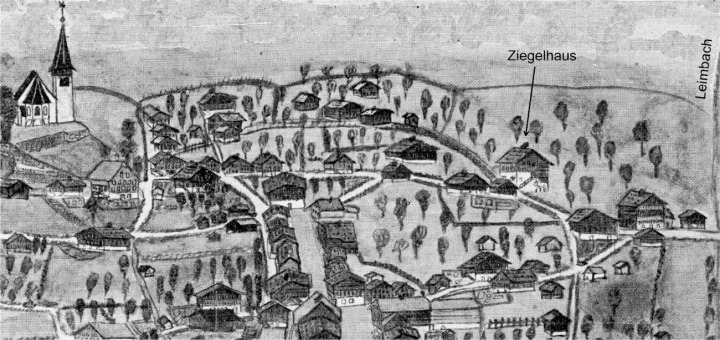

Oben im Dorf Frutigen liegt die Ziegelgasse und gleich darüber das Ziegelmättli. Diese Namen legen nahe, dass dort Ziegel hergestellt oder gelagert wurden. Vielleicht nach dem Dorfbrand von 1827, als die Häuser mit Ziegeln oder Schieferplatten gedeckt werden mussten? Dem ist nicht so. Zwar wurde 1828 eine Ziegelei errichtet und vier Jahre lang betrieben; diese befand sich aber am heutigen Simplongässli im Widi. Auch Hinweise auf ein Ziegellager im Oberdorf gibt es keine. Eine Suche in alten Grundbüchern zeigt, dass es den Namen Ziegelgässli schon um 1800, also lange vor dem Dorfbrand, gab. Mehr noch: Es findet sich darin ein Kaufvertrag aus dem Jahr 1818, wonach das «sogenannte Ziegelhaus» mit daran angebauter «Ziegelscheune» verkauft wurde. Bei diesem Haus handelte es sich um das im Dorfbrand von 1827 verbrannte Vorgängergebäude des heutigen Hauses Ziegelgasse 2, gegenüber dem alten «Spritzehüsi».

Umständlicher Transport aus Thun

Wer brauchte im 18. Jahrhundert Ziegel? Vor dem Dorfbrand von 1827 waren sämtliche Wohnhäuser, Scheunen und Kleinbauten in Frutigen mit Schindeln gedeckt, abgesehen von einem einzigen Haus mit Schieferdach. Das geht aus den Brandlagerbüchern hervor, in denen die brandversicherten Häuser beschrieben werden. Hingegen hatten (nebst der Tellenburg) die Kirche und das Pfarrhaus Ziegeldächer – und das schon seit 1728. Im Jahr 1726 hatte es nämlich schon einmal einen Dorfbrand gegeben. Betroffen waren damals die Kirche, das Pfarrhaus und einige Wohnhäuser oben im Ort. Kirche und Pfarrhaus erhielten beim Wiederaufbau im Jahr 1728 Ziegeldächer. Die nächstgelegene Ziegelei war in Thun; von dort bezogen die Kastlane jeweils die Ziegel für Reparatur- und Umbauarbeiten an der Tellenburg. Der Ziegelbedarf für Kirche und Pfarrhaus war jedoch sehr gross und der Transport aus Thun mühsam. Eine fahrbare Strasse nach Frutigen gab es erst seit etwa 1745. Vorher musste man Träger oder Saumtiere nutzen.

Rohstoff aus dem Leimbach

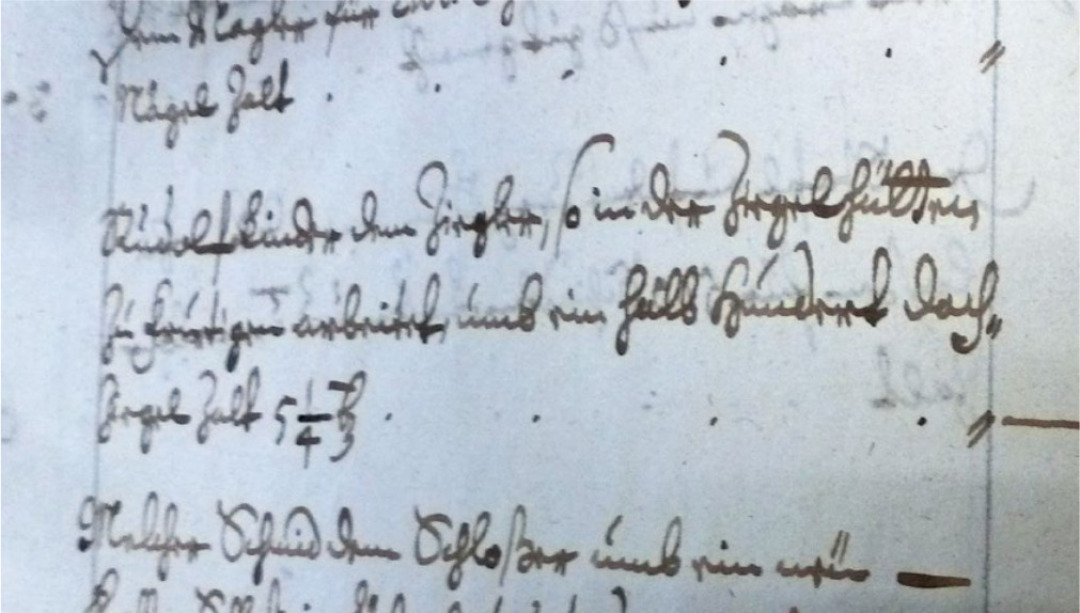

Offenbar wurde damals eine zeitweilige Ziegelei in Frutigen errichtet. Ein Nachweis dafür ist in den Amtsrechnungen des Schlosses Tellenburg zu entdecken. In jener von 1728 steht, dass vom Ziegler Rudolf Linder aus Thun, «so in der Ziegelhütte zu Frutigen arbeitet», Dachziegel bezogen wurden. Dies war einmalig, denn für die Bedürfnisse der Tellenburg wurden gemäss Amtsrechnungen in den Jahren vor und nach 1728 die Ziegel immer von Thun hergeschafft. In jenem Jahr, als Pfarrhaus und Kirche neu gedeckt wurden, betrieb der Thuner Ziegler also eine Ziegelei in Frutigen. Es ist kaum anzuzweifeln, dass sich diese im «Ziegelhaus» befand und der Ziegelgasse den Namen gegeben hat. Der Betrieb einer lokalen Ziegelei ergab aber nur Sinn, wenn lokaler Lehm vorhanden war. Lehm von Thun herzuführen, wäre unsinnig gewesen, da das Material wesentlich schwerer ist als die daraus gebrannten Ziegel. Nun ist bekannt, dass es im Schwemmkegel des Leimbachs verstreute Lehmlager gibt. Es darf deshalb vermutet werden, dass sich geeigneter Lehm im «Ziegelmättli» fand und die Ziegelhütte aus diesem Grunde gerade dort erbaut wurde. Das «Ziegelhaus» gab es nach dem Brand von 1827 nicht mehr, die Namen «Ziegelmättli» und «Ziegelgasse» sind aber heute noch geläufig.

HANS EGLI, FRUTIGEN

Quellen: Staatsarchiv Bern, Grundbücher und Amtsrechnungen