Die Ausgaben steigen weiter an

17.12.2019 LandwirtschaftKaum ein Sektor wächst in der Schweiz so stark wie der Sozialbereich, und fast nirgends sind die Ausgaben schneller gestiegen als in der Sozalhilfe. Doch die Politik tut sich schwer damit, die Kosten in den Griff zu bekommen.

MARK POLLMEIER

Das Sozialwesen ist ...

Kaum ein Sektor wächst in der Schweiz so stark wie der Sozialbereich, und fast nirgends sind die Ausgaben schneller gestiegen als in der Sozalhilfe. Doch die Politik tut sich schwer damit, die Kosten in den Griff zu bekommen.

MARK POLLMEIER

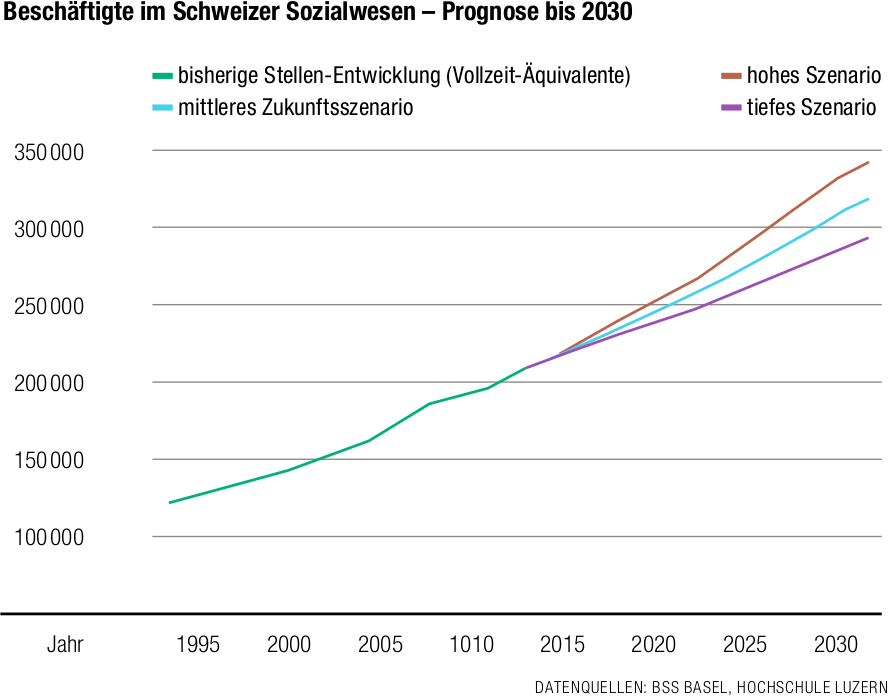

Das Sozialwesen ist die Schweizer Boombranche. Um das zu illustrieren, genügen zwei Angaben. Die Zahl der Beschäftigten, die in diesem Sektor arbeiten, hat sich seit Mitte der 1990er-Jahre nahezu verdoppelt und entspricht aktuell rund 240 000 Vollzeitstellen (schweizweit). Berücksichtigt sind hierbei die eigentlichen Sozialberufe, aber auch Angestellte, die im Sozialbereich arbeiten, etwa Küchenpersonal oder Verwaltungsfachleute. Es sind vor allem auch die grossen gesellschaftlichen Prozesse, die zu dieser Zunahme geführt haben, etwa die demografische Entwicklung oder der Ausbau der Kinderbetreuung (siehe Kasten rechts unten).

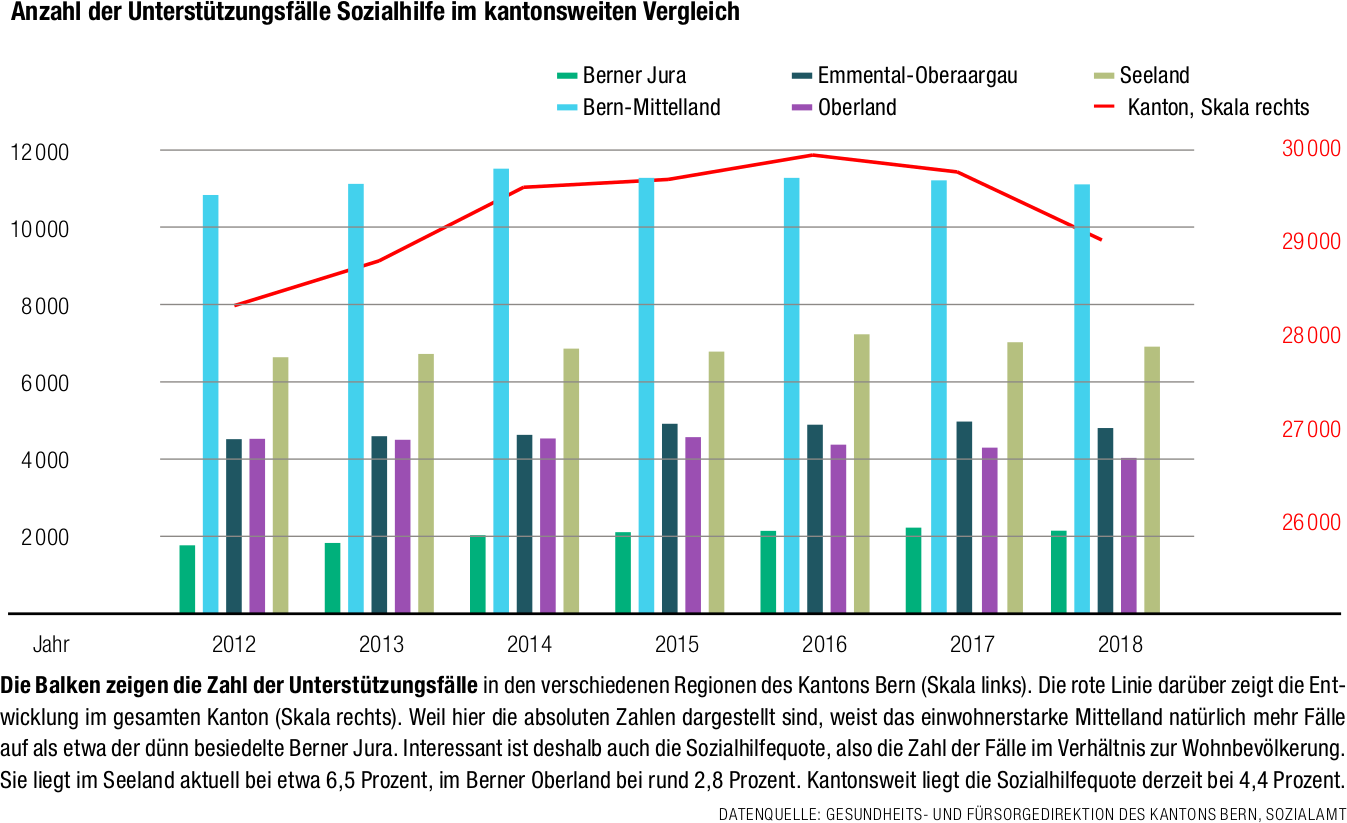

Der Zuwachs an Stellen schlägt sich natürlich auch in den Ausgaben nieder. Einen grossen Posten macht dabei die Sozialhilfe aus – auch im Kanton Bern. Im Jahr 2003 betrugen Sozialhilfekosten hier noch rund 210 Millionen Franken, im Jahr 2018 waren es über 470 Millionen Franken. Trotz Hochkonjunktur und einer tieferen Anzahl unterstützter Personen sind die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Prozent gestiegen – und für die öffentliche Hand noch immer eine starke Belastung. Gerade die ländlichen Gemeinden bringt dies in eine zwiespältigen Lage, und das liegt am Verteilschlüssel.

50 Prozent der Sozialhilfegelder kommen aus dem Kantonshaushalt, 50 Prozent aus dem gemeinsamen Topf der Gemeinden. Denen nutzt es allerdings nichts, wenn ihre Sozialhilfekosten tief sind. Denn wer wenig belastet ist, muss im Gegenzug den stärker belasteten Kommunen unter die Arme greifen. Das führt dazu, dass viele Oberländer Gemeinden bei den Sozialhilfekosten in den grossen Topf einzahlen – ein Umstand, der von Finanzverantwortlichen regelmässig beklagt wird.

Die Gemeinden und die Schuldfrage

Doch der Kanton hat bei der Verteilung der Gelder keine leichte Aufgabe. Er will einerseits den Anstieg der Sozialhilfekosten stoppen. Auf der anderen Seite muss er darauf achten, dass die innerkantonale Solidarität gewahrt bleibt. Das Problem: Bei jeder Änderung des Sozialhilfemodells steht unausgesprochen die Schuldfrage im Raum. Dahinter steckt die Annahme, dass eine Gemeinde mit hohen Sozialhilfeausgaben schon irgendetwas dafür können wird. Und dass es in «ordentlichen» Gemeinden eben weniger Sozialhilfefälle gibt.

Wie so oft ist die Realität etwas komplexer. Es gibt reiche Gemeinden und arme, touristisch geprägte Orte und völlig untouristische, abgelegene Dörfer und gut erreichbare Städte. Jeder dieser Faktoren hat Einfluss auf die Sozialstruktur – und damit auch auf die Kosten.

Es hat insofern wenig Sinn, Kandergrund mit Biel zu vergleichen oder das Emmental mit dem Mittelland. Trotzdem wird es immer wieder versucht, um auf diesem Weg die Kosten in den Griff zu bekommen. Gemeinden, die bei der Sozialhilfe höhere Werte haben, sollen quasi dafür bestraft werden – auf dass sie künftig vorsichtiger mit den Geldern umgehen.

Ein Selbstbehalt als Kostendämpfer?

Erfolgreich war dieser Ansatz bisher nicht. Wie auch? Erstens herrscht in der Schweiz Personenfreizügigkeit. Sozialhilfebezüger können also wohnen, wo sie wollen. Zweitens haben die Gemeinden auf die Kosten kaum Einfluss. Ist ein Anspruchsberechtigter einmal da, müssen ihm Grundsicherung und Miete gezahlt werden, weil er darauf einen Anspruch hat. Diese beiden Posten allein machen aber schon über 60 Prozent der Sozialhilfe aus. Drittens sind Sanktionen rechtlich heikel. Beim letzten Mal, als der Kanton versuchte, ein Bonus-Malus-System einzuführen, legte die Gemeinde Lyss gegen ihre «Bestrafung» Widerspruch ein. Mit Erfolg: Am Ende musste die Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) eingestehen, dass ihr Bewertungsraster nicht verlässlich war. Das System wurde wieder eingestellt.

Nachdem das Volk eine Reform der Sozialhilfe im Mai dieses Jahres ablehnte, tüftelt GEF-Direktor Pierre Alain Schnegg aktuell erneut an kostensenkenden Massnahmen. So soll die Effizienz bei der Fallführung gesteigert werden. Auch ein Selbstbehalt für die Gemeinden wird diskutiert. Er soll mindestens fünf und maximal 20 Prozent der für den Lastenausgleich berechtigten Kosten betragen – und einen Anreiz bieten, das Geld «kostenbewusster» zu verteilen. Dabei sollen stark belastete Gemeinden aber nach wie vor einen Zuschuss erhalten. Rückendeckung für die Idee eines Selbstbehalts erhält die GEF aus dem Parlament: Eine Motion aus SVP-Kreisen mit ganz ähnlichen Forderungen wurde vom Grossen Rat angenommen.

Die Frage ist, wie erfolgversprechend der Systemwechsel diesmal wäre. Bisher zumindest haben Sanktionen oder Anreize zur Kostensenkung wenig beigetragen. Überdies wissen sich Gemeinden durchaus zu wehren, wenn sie Nachteile befürchten müssen. Und manchmal reicht schon ein einziger Präzedenzfall, um ein neues Modell zu torpedieren. So oder so: Will die Kantonsregierung die Kosten in den Griff bekommen, wird sie das Modell des Selbstbehalts wohl ausprobieren müssen.

KOMMENTAR

Vorsorgen ist besser als heilen

Die Sozialhilfekosten im Kanton Bern haben sich in etwas mehr als 10 Jahren verdoppelt. Zwar gibt es Lichtblicke: Der starke Anstieg hat sich in den letzten Jahren verlangsamt, die Zahl der unterstützten Personen ist auf hohem Niveau stabil. Trotzdem müssen Regierung und Parlament diesen Ausgabenposten im Blick behalten – und wenn möglich auch verkleinern. Die Konzepte dafür sind, das hat die Vergangenheit gezeigt, nur schwer umzusetzen. So scheint es nahe liegend, den Blick stärker auf die Prävention zu richten. Der gerade erschienene Sozialhilfebericht des Kantons enthält hierzu aufschlussreiche Informationen. Ein bedeutsamer Faktor ist beispielsweise die Qualifikation. Rund 45 Prozent der Sozialhilfebezüger über 25 Jahre haben lediglich die obligatorische Schule abgeschlossen. Nicht wenige Menschen erhalten Sozialhilfe, obwohl sie Vollzeit arbeiten – auch das liegt häufig an der geringen beruflichen Qualifikation. Eine nicht genügende Ausbildung hindert schliesslich auch viele Asylsuchende daran, den eigenen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten.

Die Sozialhilfekosten im Kanton Bern haben sich in etwas mehr als 10 Jahren verdoppelt. Zwar gibt es Lichtblicke: Der starke Anstieg hat sich in den letzten Jahren verlangsamt, die Zahl der unterstützten Personen ist auf hohem Niveau stabil. Trotzdem müssen Regierung und Parlament diesen Ausgabenposten im Blick behalten – und wenn möglich auch verkleinern. Die Konzepte dafür sind, das hat die Vergangenheit gezeigt, nur schwer umzusetzen. So scheint es nahe liegend, den Blick stärker auf die Prävention zu richten. Der gerade erschienene Sozialhilfebericht des Kantons enthält hierzu aufschlussreiche Informationen. Ein bedeutsamer Faktor ist beispielsweise die Qualifikation. Rund 45 Prozent der Sozialhilfebezüger über 25 Jahre haben lediglich die obligatorische Schule abgeschlossen. Nicht wenige Menschen erhalten Sozialhilfe, obwohl sie Vollzeit arbeiten – auch das liegt häufig an der geringen beruflichen Qualifikation. Eine nicht genügende Ausbildung hindert schliesslich auch viele Asylsuchende daran, den eigenen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten.

Für die Verhinderung von Arbeitslosigkeit spielt Bildung also eine entscheidende Rolle. Hier zu investieren wäre langfristig vielleicht sogar erfolgversprechender als die ohnehin schwierige Symptombekämpfung. Um es mit einem alten Sprichwort zu sagen: Vorsorgen ist besser als heilen.

MARK POLLMEIER

M.POLLMEIER@FRUGILAENDER.CH

Warum der Sozialsektor so stark wächst Deutlich mehr Beschäftigte, höhere Kosten – der Anstieg hat viele Gründe:

• Durch Zuwanderung ist die Einwohnerzahl des Landes stark gewachsen, allein das sorgt für ein Wachstum des Sozialsektors.

• Die Menschen werden immer älter und müssen in der letzten Lebensphase häufig (fremd-)betreut werden.

• Die Arbeitswelt ist deutlich komplexer als früher. Dadurch sind mehr Menschen den Anforderungen ihres Berufs nicht mehr gewachsen und auf fremde Hilfe angewiesen.

• Familienbande sind nicht mehr so stark wie früher, weswegen öfter der Staat einspringen muss – ganz direkt finanziell, aber auch in Form von Betreuungs- und Therapieangeboten.

• Bemerkbar macht sich aber auch der politisch gewollte gesellschaftliche Wandel. Wenn immer mehr Frauen berufstätig sind, muss parallel dazu die externe Kinderbetreuung ausgebaut und bezahlt werden.

• Zum Personal- und Kostenanstieg beigetragen hat schliesslich auch die Zuwanderung Asylsuchender. Von den Personen aus dieser Gruppe, die dauerhaft in der Schweiz bleiben dürfen, ist der überwiegende Teil nicht auf den regulären Schweizer Arbeitsmarkt vorbereitet, landet also erst einmal in der Sozialhilfe.

POL