«Die Führungsstärke des Bundesrates hat mich positiv überrascht»

24.04.2020 Coronavirus, FrutigenINTERVIEW In der Corona-Krise arbeiten mehrere Gremien aus Bund, Kantonen und Gemeinden zusammen. Wie funktioniert dieses Räderwerk? Der «Frutigländer» sprach mit Hanspeter «Kili» Burri, der regionale Krisenstäbe ausbildete und ein Vierteljahrhundert lang einem solchen ...

INTERVIEW In der Corona-Krise arbeiten mehrere Gremien aus Bund, Kantonen und Gemeinden zusammen. Wie funktioniert dieses Räderwerk? Der «Frutigländer» sprach mit Hanspeter «Kili» Burri, der regionale Krisenstäbe ausbildete und ein Vierteljahrhundert lang einem solchen angehörte.

Hanspeter Burri, hat Sie der Ausbruch der Corona-Pandemie überrascht?

Persönlich habe ich mit der Ankunft der Pandemie in Europa gerechnet, wobei mich die Geschwindigkeit der Ausbreitung schon überraschte. Diese Einschätzung hat jedoch weniger mit meiner früheren beruflichen Tätigkeit als mit einem familiären Ereignis zu tun. Einer unserer Söhne, der sich beruflich mehrmals pro Jahr in China aufhält, kam am 26. Januar krank zurück. Er musste sich in Deyang, einer Stadt, die knapp zwei Flugstunden von Wuhan entfernt liegt, in Spitalpflege begeben. In der Schweiz wurde dann im Blut das Denguefieber diagnostiziert, die Viruserkrankungwurde vermutlich durch einen Mückenstich in Thailand übertragen, bevor mein Sohn nach China reiste.

Seit Februar arbeiten auf den Stufen Bund, Kanton und Gemeinden zahlreiche Führungs- sowie Koordinationsorgane. Wer ist auf welcher Stufe wofür zuständig?

Bei Katastrophen wie Sturm oder Hochwasser wird der Schutz der Bevölkerung durch die betroffenen Gemeinden mit ihren Einsatzformationen sichergestellt. Wenn diese überfordert sind, können die Gemeinden über die Regierungsstatthalterin beim Kanton zusätzliche Hilfe anfordern. Die Führung und Verantwortung liegt dabei immer bei den Gemeinden, die zu diesem Zweck ein Gemeindeführungsorgan (GFO) oder ein Regionales Führungsorgan (RFO) betreiben. Im Einzugsgebiet des «Frutigländers» sind dies das RFO Gehrihorn mit den Gemeinden Reichenbach, Frutigen, Kandergrund sowie Kandersteg, das RFO Aeschi-Krattigen und das GFO Adelboden.

Das Coronavirus ist aber kein regionales Ereignis.

Bei Naturkatastrophen führt die betroffene Gemeinde den Einsatz. Bei Notlagen wie der aktuellen Pandemie oder bei einem landesweiten Stromausfall oder bei Trockenheit ist es genau umgekehrt. Da liegen gemäss Bevölkerungsschutzgesetz die Verantwortung und Führung beim Bund und den Kantonen. Die Gemeinden können ergänzende Massnahmen anordnen, zum Beispiel Spielplätze, Feuerstellen, Parkplätze oder stark begangene Wanderwege sperren.

Im ganzen Land sind derzeit zahlreiche Krisenstäbe im Einsatz – mehrere auf Stufe Bund sowie im Kanton Bern das Kantonale Führungsorgan (KFO). Auf Stufe Verwaltungskreis sowie bei den RFO und GFO wurden höchstens die Kernstäbe für eine Lagebeurteilung aufgeboten. Auch Spitäler, Grossverteiler oder die Pro Senectute Häuser Frutigen und Reichenbach haben ihre Krisenstäbe aktiviert, die bereits früh Besuchsverbote verhängten und sich um die leidige Beschaffung von Schutzmaterial kümmerten.

Sie waren bis zu Ihrer Pensionierung für das kantonale Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär (BSM) tätig. Welche Fragen beschäftigen das kantonale Führungsorgan (KFO) im Moment am stärksten?

Das KFO wird geführt von Hanspeter von Flüe, dem Vorsteher des BSM. Es besteht aus dem Führungsstab, dem Planungsstab und einer Kerngruppe. Es hat im aktuellen Corona-Ereignis die Aufgabe, die Massnahmen des Bundesrates im Kanton Bern umzusetzen und dort, wo es auf Bundesstufe Mängel gibt, etwa bei der Beschaffung von Gesichtsmasken, selbstständig zu versuchen, solche ergänzend zu besorgen. Weiter muss es die angeordneten Massnahmen im Kanton durch Polizeipatrouillen kontrollieren lassen.

Im Einsatz steht aktuell der Führungsstab des KFO, der durch den Stellvertreter des Polizeikommandanten, Stefan Lanzrein, geleitet wird. Der Stab ist bei der Kantonspolizei im Nordring in Bern angesiedelt. Fachliche Unterstützung kann das KFO bei allen Direktionen und Ämtern abholen, sei es beim Kantonsarztamt, dem Spitalamt, der Kommunikation. Aber auch Vertreter aus der Privatwirtschaft und staatsnahe Firmen (BLS, Coop, BEKB, BKW usw.) gehören zum erweiterten KFO. Das KFO hat für verschiedene Aufgabengebiete sogenannte Zellen aufgebaut. Es sind dies die Zellen Lage, Kommunikation, Hotline, Ressourcenmanagement, Testzentren und zivile Führungsorgane.

Wie funktioniert die Arbeit im KFO? Trifft man sich wöchentlich persönlich, virtuell, am Telefon?

Der Führungsstab hat einen Führungsraum, der personell besetzt ist. Traf man sich zu Beginn öfters zu Lagerapporten, werden zum jetzigen Zeitpunkt eher Video- und Telefonkonferenzen durchgeführt.

Wie werden die Mitglieder der Krisenstäbe auf den Ernstfall vorbereitet?

Durch Führungs- und Fachkurse des Kantons und des Bundes sowie durch Stabsübungen, die auf der Gefahrenanalyse der Gemeinden basieren, bilden sich die Angehörigen der Führungsorgane fort. Auch in Zeiten der Digitalisierung ist es sehr wichtig, gut vernetzt zu sein. Es ist unabdingbar, dass man die Chefs der Einsatzformationen, die Fachleute sowie die politischen Behörden persönlich kennt und sich mit der Geografie und dem Gefahrenpotenzial in der Region auseinandersetzt.

Sind in der Corona-Krise die lokalen und regionalen Führungsorgane ebenfalls im Einsatz?

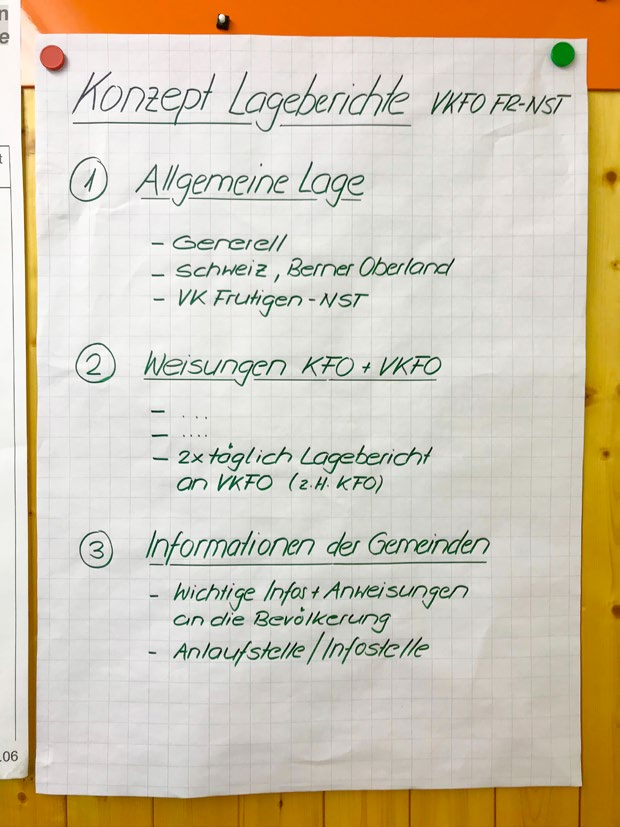

Nach Aussage von Peter Müller, dem Chef des RFO Gehrihorn, wurde das RFO nicht aufgeboten. Peter Müller hat sich jedoch mit seinen Stabchefs und den Verantwortlichen der öffentlichen Sicherheit in den Gemeinden mehrmals über Massnahmen in der Region abgesprochen. Persönlich steht er jeden Morgen in Kontakt mit den vier Gemeindeverwaltungen und erstellt Lageberichte zuhanden der vier Gemeinden und des KFO.

Wie ist die Regierungsstatthalterin von Covid-19 betroffen?

Ariane Nottaris steht vor allem bei der Umsetzung von Massnahmen des Bundesrates oder des Kantons den Gemeinden und Bürgern zur Verfügung. Beispiel sind die Massnahmen für Gastgewerbebetriebe bezüglich der Take-away-Vorschriften.

Bei der Beschaffungen von Material oder der Verpflichtung von Personal geht es um Geld. Wie hoch ist die Finanzkompetenz des KFO?

Der Regierungsrat hat am 1. April 2020 dem KFO einen Rahmenkredit von 30 Millionen Franken zur Verfügung gestellt. Zum Vergleich: Die Finanzkompetenz des RFO Gehrihorn für Sofortmassnahmen liegt bei 100 000 Franken.

In einem Führungsorgan (FO) gibt es mit Sicherheit unterschiedliche Meinungen. Wer entscheidet bei Differenzen? Gibt es einen Schlichtungsmechanismus?

Im Führungsorgan werden, wenn immer möglich, Lösungsvarianten mit Vor- und Nachteilen präsentiert. Je nach Dringlichkeit und Kompetenzregelung entscheidet der Chef des FO oder die politische Behörde, welche Variante ausgeführt wird. Ein Führungsorgan arbeitet in der Regel unter Zeitdruck und kann daher nicht lange Diskussionen führen.

In den Medien wird die Meinung vertreten: Hätte man sich an den Pandemieplan gehalten, gäbe es jetzt keine Knappheit an Reservemedikamenten, Testmaterial, Hygienematerial. Wie sehen Sie diese Kritik?

Hier erlaube ich mir eine persönliche, nicht verifizierte Meinung zu äussern. In meinem beruflichen Umfeld habe ich festgestellt, dass der wirtschaftlichen Landesversorgung in den letzten Jahren immer weniger Bedeutung zugemessen wurde. In Zeiten der «Justin-time»-Produktion, der raschen technischen Veränderungen und der Globalisierung glaubte man wohl, man könne diese Aufgabe an private Konzerne und Grossverteiler delegieren, weil ja in der normalen Lage alles im Überfluss vorhanden ist. Ich denke, hier besteht bei der Aufarbeitung der Krise grosser Handlungsbedarf.

Der Bund wird dafür kritisiert, dass er zu zögerlich handelte. Haben Sie auch diesen Eindruck?

Ich finde, dass der Bundesrat klar und soweit als möglich auch zeitgerecht geführt und informiert hat. In drei Fällen wünschte ich mir eine klarere Information. Erstens: die leidige Schutzmaskengeschichte. Hier hätte man ehrlich und klar kommunizieren müssen, dass man über zu wenig Masken verfügt, aber sich bemühe, Abhilfe zu schaffen. Zweitens: die unterschiedlichen Fallzahlen je nach Quelle. Hier muss man sich über den Meldefluss im Sanitätsbereich ernsthafte Gedanken machen. Drittens: An der Medienkonferenz vom letzten Donnerstag, 16. April, als es um die Lockerung der Massnahmen ging, war die Qualität der Aussagen zu wenig prägnant und zu wenig klar.

Wird die Krise unsere zwischenmenschlichen Beziehungen auf Dauer verändern?

Das glaube ich langfristig nicht. Wir werden wegen dem Covid-19-Virus nicht zu buddhistischen Begrüssungszeremonien wechseln. Spätestens, wenn wir alle geimpft sind, werden wir unsere traditionellen Rituale wiederbeleben.

Verändert hat sich auch die Arbeitswelt.

Hier erwarte ich einen Quantensprung für die Zukunft, mit allen Vor- und Nachteilen. Die Pendlerströme werden sich reduzieren, Staus werden kleiner. Dank Homeoffice werden in den Verwaltungen und Dienstleistungsfirmen viele Büroflächen überflüssig. Nachteile dazu sehe ich im sozialen Bereich, dem fehlenden Treffen von Berufskollegen sowie Vorgesetzten und in der sich ausbreitenden Cyberkriminalität.

Wird die Corona-Krise unsere Demokratie verändern?

Ich bin positiv überrascht von der Führungsstärke unseres Bundesrates. Wenn man bedenkt, dass die Landesregierung bei der täglichen politischen Arbeit immer zwischen rechts und links abwägen muss und Entscheidungen manchmal über Jahre verschleppt werden, so ist das aktuelle Krisenmanagement geradezu eine Wohltat.

Wie erleben Sie die restriktiven Corona-Massnahmen persönlich?

Mit meiner Frau zusammen entdecke ich bei ausführlichen Wanderungen im Frutigland immer noch Routen und Wege, die ich noch nie oder schon lange nicht mehr begangen habe. Mit Lebensmitteln versorgt werden wir freundlicherweise durch ein junges Paar aus der Nachbarschaft. Was mir sehr fehlt, ist das Singen mit «Sound Agreement» in Spiez sowie das Fussballtraining mit dem Ü40-Team des FC Frutigen, verstärkt durch Kollegen vom FC Reichenbach. Am meisten vermissen wir aber natürlich den Besuch unserer vier Enkelkinder. Facetime oder Skype können den direkten Kontakt und die Umarmungen mit den jungen Menschen nicht kompensieren.

PETER SCHIBLI

ZUR PERSON

Der 67-jährige Hanspeter Burri mit dem Übernamen «Kili» befindet sich im aktiven Ruhestand und wohnt in Frutigen. Er ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Söhnen.

Nach der Verkehrsschule und einer Stelle als Betriebssekretär bei der Post (1968–1978) war er als Adjunkt im Eidg. Zeughaus Frutigen (1978–1992) und dann als Kreisleiter Zivilschutz Berner-Mittelland (1993–2002) tätig. Anschliessend wirkte er als Kursleiter von Orientierungstagen für Stellungspflichtige (2002–2009) sowie als Ausbildner Bevölkerungsschutz für Führungsorgane im Kanton Bern (2009–2016). Beachtlich ist Burris Erfahrung als Mitglied von Führungsorganen: Im Lawinenwinter 1999, beim Sturm Lothar und beim Hochwasser 2005 war er Stabschef des Bezirksführungsorgans unter dem damaligen Regierungsstatthalter Christian Rubin. Heute noch unterstützt der Frutiger neue Mitglieder der Führungsorgane in kantonalen Kursen. Seine aktuell letzte Übung absolvierte er im November 2019 im Bundesstab des Koordinierten Sanitätsdienstes in Worblaufen.

PS