Was ist aus den Lärchen geworden?

06.11.2020 RegionVor 50 Jahren wurden 1000 Lärchen an die Talbevölkerung verkauft und von dieser eingepflanzt. Mittlerweile dürften davon aber nicht mehr allzu viele stehen, sind Forstexperten überzeugt.

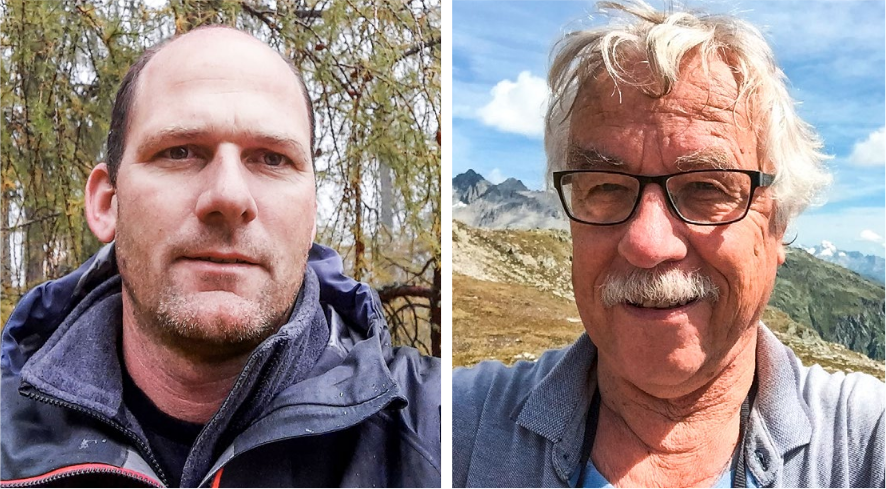

HANS HEIMANN

Das Europäische Naturschutzjahr 1970 gilt als Geburtsjahr der ...

Vor 50 Jahren wurden 1000 Lärchen an die Talbevölkerung verkauft und von dieser eingepflanzt. Mittlerweile dürften davon aber nicht mehr allzu viele stehen, sind Forstexperten überzeugt.

HANS HEIMANN

Das Europäische Naturschutzjahr 1970 gilt als Geburtsjahr der Umweltbewegung in Europa. Über 200 000 Aktionen wurden auf dem ganzen Kontinent durchgeführt. Auch in der Schweiz sowie im ehemaligen Amt Frutigen wurde mancher Wald und manches Gewässer gesäubert. Doch der damalige Amtsoberförster Zeller wollte noch mehr für die Umwelt tun. Auf seine Initiative hin wurde in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzverein Berner Oberland am 7. November desselben Jahres die Aktion «1000 Lärchen für das Frutigland» ins Leben gerufen. Damit sollte einerseits ein Teil der Bäume, die Überbauungen und Strassenkorrekturen zum Opfer gefallenen waren, ersetzt werden. Andererseits sollte der stattliche Nadelbaum das Erscheinungsbild der Region verschönern.

An diesem besagten Tag verkauften die Förster Lärchenpflänzlinge an die Frutigländer Bevölkerung. Jeder Käufer eines solchen Bäumleins wurde in einer Begleitschrift darüber informiert, dass dies, wenn ausgewachsen, ein grosser Baum mit weit ausladenden Ästen sei und nur dort gepflanzt werden solle, wo er auch noch in über 100 Jahren stehen könne. Wie Zeitungen damals berichteten, war die Aktion ein voller Erfolg: Die Förster verkauften tatsächlich alle 1000 Lärchenpflänzlinge. Besonders im Kiental seien sie wie frische Weggli weggegangen. Manch einer pflanzte den Jungbaum im eigenen Garten ein und trug so einen Teil zum Naturschutzjahr bei.

Vom Lötschental ins Kandertal

Im Frutigbuch von 1938 umschrieb der frühere Förster André Lombard die geringe natürliche Verbreitung der Lärche etwa bis Kandergrund. Er erwähnt auch die Lärchenbestände im Burgerwald Kien-Aris und im Buchwald der Gemeinde Krattigen. Im Hirzboden bei Adelboden erinnere noch die «Lärchenweide» an einstige Bestände. Doch zu den «Eingeborenen» des Kandertals gehöre die aus der Familie der Kieferngewächse stammende Lärche eigentlich nicht. Ihre Heimat sei das sonnige Wallis, besonders das Lötschental. Von dort hätten einst der Wind und die Vögel die Samen der Bäume ins obere Kanderund Engstligental getragen. Laut Ulrich Vogt, der von 1973 bis 1997 Kreisoberförster im Kreisforstamt 3 Frutigen war, ist die Lärche ein typischer Pionierbaum im Gebirge. «Sie wächst in jungen Jahren rasch und ist sehr biegsam, was ein grosser Vorteil bei Lawinenzügen ist. Als Erstbesiedler auf Kahlflächen ist sie der Wegbereiter für die nachfolgenden Baumarten wie Fichte und Arve», so Vogt. Wenn die Bedingungen stimmten, könnten Lärchen 200 bis 400 Jahre alt werden. Auch die vor einem halben Jahrhundert in den Frutigländer Dörfern gesetzten Junglärchen müssten sich inzwischen zu grossen Exemplaren entwickelt haben und zurzeit den Herbstwald goldgelb erscheinen lassen.

Keine idealen Bedingungen

Ueli Burgener, der amtierende Förster für das Revier Kandertal, hat durch seine Vorgänger von der damaligen Aktion Kenntnis genommen. Seiner Einschätzung nach sind im Frutigland nur noch ganz vereinzelt Lärchen vorhanden, deren Pflanzung in diese Zeit zurückdatiert werden könne: «Man kann davon ausgehen, dass die Lärchenpflanzungen im Allgemeinen – und damit auch die Pflanzen aus dieser Aktion – durch die etwas lärchenfeindlichen Bedingungen mehr oder weniger stark dezimiert wurden.» Burgener weiss auch, dass vor allem junge Lärchen mit Nassschnee-Ereignissen zu kämpfen haben und die klimatischen sowie standörtlichen Bedingungen in der Region nicht unbedingt den natürlich bevorzugten Standorten der Lärche entsprechen.

Einn anspruchsvoller Baum

Ulrich Vogt, der von 1984 bis 1986 für Helvetas im Königreich Bhutan als Berater der Forstdirektion tätig war, sieht noch einen weiteren Grund, weshalb sich der Lärchenbestand im Frutigland dezimiert haben könnte: «Im Jugendstadium werden gepflanzte Lärchen im Wald vom Rehwild verbissen und gefegt, wenn sie nicht mit Drahtkörben geschützt werden.» Fehlten solche Schutzmassnahmen, gingen die Kulturen mit grosser Wahrscheinlichkeit ein. «Und diese Drahtkörbe müssen immer wieder kontrolliert und repariert werden, sonst gibt es keinen Erfolg.» Andere störende Bäume oder Gebäude hätten in ihrer Nähe nichts verloren, fügt Vogt an. «Die Fichte zum Beispiel steht in Konkurrenz zum hohen Lichtbedürfnis der Lärchen und lässt diese nach und nach, forstfachlich ausgedrückt, ‹ausdunkeln›.» Auch habe die Lärche einen hohen Wasserbedarf, ihr Wurzelwerk müsse stets von Feuchtigkeit umgeben sein. Der Boden dürfe nicht zu nährstoffarm sein und sollte Wasser speichern können.

Möglicherweise wurden viele der jungen Lärchen der damaligen Aktion von den Käufern trotz der mitgegebenen Anleitung einfach zu nahe an den Häusern gepflanzt. Immerhin: An eine einzige Lärche dieser Aktion kann sich der pensionierte Förster noch erinnern. Sie stand beim Spital Frutigen, wurde aber mittlerweile entfernt.