Von der Anbauschlacht bis zum eigenen Zuhause

09.03.2021 Adelboden, Gesellschaft, RegionSERIE TEIL 2 In dieser Folge erinnert sich unser Autor an die Kriegszeit und die wirtschaftliche Erholung nach 1945 bis hin zum Bau-Boom der 1960er-Jahre. Und er klärt auf, warum er damals nicht in seinem Wunschberuf landete.

FRITZ INNIGER

Schon 1938 machte man sich ...

SERIE TEIL 2 In dieser Folge erinnert sich unser Autor an die Kriegszeit und die wirtschaftliche Erholung nach 1945 bis hin zum Bau-Boom der 1960er-Jahre. Und er klärt auf, warum er damals nicht in seinem Wunschberuf landete.

FRITZ INNIGER

Schon 1938 machte man sich in der Schweiz Sorgen um die Lebensmittelversorgung. Die eidgenössische kriegswirtschaftliche Organisationsgesellschaft beschloss, eine Rationierung für Lebensmittel, Fleisch, Textilien und anderes anzuordnen.

In den Dreissigerjahren gab es in Adelboden vielleicht ein Dutzend Autos und einige Motorräder. Auch diesen wurde der Benzinhahn zugedreht. Ich erinnere mich an einen Motorradfahrer, der hatte in einem Kanister noch etwas Benzin. Da Petrol noch leichter erhältlich war, füllte er zuerst ein wenig Benzin in den Tank, startete den Motor, und wenn dieser lief und warm wurde, goss er Petrol nach und fuhr mit einer Rauchwolke davon. Mit dieser Technik konnte er wenigstens kurze Strecken fahren.

Auch die Automobilverkehr Frutigen-Adelboden AG (AFA) war vom Treibstoffmangel betroffen. Das Unternehmen liess ein Fahrzeug auf Holzvergasung umbauen. Unterwegs musste dann jeweils Holz nachgefüllt werden.

Für fast alles gab es nun Rationierungskarten mit Coupons, auf welchen aufgeführt war, was jeder Person zustand. Die ersten Karten wurden im November 1939 ausgegeben, jeden Monat gab es neue. Je nach Vorrat wurden diese angepasst.

Bei der zweiten Mobilmachung wurde auch unser Vater eingezogen. Ein Metzgerkollege sprang für ihn ein und griff uns unter die Arme. Meine älteste Schwester besorgte den Laden. Wir waren froh, dass der Vater nicht lange wegbleiben musste. Wegen eines Herzfehlers wurde er dem Hilfsdienst zugeteilt.

Die Rationierung sorgte für viel zusätzliche Arbeit. Jeder Coupon musste nach Produkt einzeln auf ein vorgedrucktes Formular aufgeklebt werden. Leute, die einen Garten hatten und Gemüse anpflanzten, tauschten mit anderen Leuten überschüssige Marken. So half man sich gegenseitig, um über die Runde zu kommen.

Die Anbauschlacht

1940 ordenete Bundesrat Friedrich Traugott Wahlen die sogenannte Anbauschlacht an. Diese galt als schrittweise Förderung des agrarischen Mehranbaus und sollte helfen, die Nahrungsmittelversorgung während des Krieges zu sichern. Wo grosse Familien Land hatten, mussten sie entsprechend viel Kartoffeln und Getreide anbauen. So hatten auch wir für unsere Familie ein grosses Kornfeld und vier Kartoffelsaaten anzupflanzen. Für Brot musste man dem Bäcker «geschwellti Häbeni» bringen. Diese wurden geschält und mit Mehl zu einem Teig vermischt, aus dem dann Brot gebacken wurde. Es kam vor, dass in Bäckereien die fadenziehende Brotkrankheit auftrat, ausgelöst durch verschiedene Bazillusstämme. Das Brot bekam dann einen eigenartigen Geschmack. Trotzdem ass man es, denn man hatte ja kein anderes.

Internierte beleben das Dorf

Ab Juni 1940 kamen ausländische Soldaten als Internierte in die Schweiz und belebten auch Adelboden. Die Männer wurden in leerstehenden Hotels untergebracht. Einige halfen Bauern beim Pflanzen, Heuen oder Ernten. Auch wir hatten solche Hilfskräfte, denn vielerorts mangelte es an Männern, weil die Einheimischen im Aktivdienst waren. Amerikanische Fliegertruppen waren damals im Hotel Nevada einquartiert. Diese beschäftigten sich mit dem Bau von Modellflugzeugen, was uns Buben natürlich anzog. Wir durften beim Bauen zuschauen und staunten, wie diese kleinen Flugzeuge durch die Luft flitzten.

Nicht alle Internierten konnten in Hotels untergebracht werden. Ich kann mich erinnern, dass Polen in der Englischen Kirche hausten und auf Stroh schliefen. Wenn neues Stroh kam, durften wir das alte ausräumen und im Kuhstall verwenden.

Flugzeugabsturz am Lohner

Ich erinnere mich, wie am 24. November 1943 während des Krieges ein Schweizer Militärflugzeug an der Ostwand des Lohners zerschellte und in Brand geriet. Peter Brotschi schreibt in seinem Buch «Gebrochene Flügel», wie das passierte. Das Flugzeug war um die Mittagszeit auf einem Erkundungsflug, um eine Gebirgsfüsilier-Kompanie zu beobachten und anzugreifen. Dabei stürzte die Maschine ab, wobei der junge Pilot Pierre César und der junge Student der Nationalökonomie Robert Braissant ums Leben kamen.

Auf Hornschlitten wurden die Leichen und Flugzeugteile ins Tal transportiert. Nicht alles konnte geräumt werden. Als Buben stiegen wir dort hinauf und fanden Teile wie ein Schrapnell, auch Granatkartätsche genannt. Als im Sommer der Schnee schmolz, kamen immer wieder Teile des Flugzeuges hervor, etwa Munition und anderes, das ausgeapert worden war.

Kriegsende und Erholung der Wirtschaft

Niemand hätte 1939 gedacht, dass der Krieg ganze sechs Jahre dauern würde. Und damit nicht genug: Die Spuren, die er hinterliess, sollten die Gesellschaft noch lange beschäftigen – auch in Adelboden.

Probleme gab es etwa, wenn junge Frauen von Internierten schwanger und uneheliche Kinder bekamen. Einige heirateten dann und zogen dann in ferne Länder. Heimkehrende Aktivdienstmänner hatten ihre Mühe, sich wieder an das «Privatleben» zu gewöhnen. So viel hatte sich in Adelboden verändert! Ein Mechaniker meinte: «I hami zerscht umi müesse a mi Drehbak gwenä.» Doch langsam kehrte man wieder zur Normalität zurück.

Ende der Vierziger- / Anfang der Fünfzigerjahre holte man Motorräder und Autos, die über Jahre stillgestanden hatten, wieder hervor und probierte, sie wieder flott zu machen. Auch bekam man wieder etwas Treibstoff. Lange Zeit hatte der Verkehr nahezu stillgestanden, nun zeichnete sich wieder etwas Leben ab. Auch die Wirtschaft erholte sich langsam. Baugeschäfte kauften Land und begannen mit dem Bau von Ferienhäusern, was dem Tourismus neuen Schwung gab.

Ein Blick auf diese Jahre zeigt, wie viel sich seither verändert hat. Während ich damals zeitweise noch meinem Vater in der Metzgerei half, arbeitete ich zwischendurch auf dem Bau als Sanitär und Spengler. Was früher von Hand gemacht wurde, verrichten heute moderne Maschinen wie Trax, Bagger usw. Der Beton, der früher auf der Baustelle mit Schaufeln von Hand gemischt und mit Karrette oder «Bränte» in die Schalungen gegossen wurde, kommt heute von einem Betonlastwagen mit Schlauch.

Mein Weg in die Heilsarmee

In der dritten Woche im Februar fanden jeweils die Schülerskirennen am Chuenisbärgli statt. Mein Bruder Hans und ich machten auch mit. Die Piste war hart und wir hatten nicht so gute Ski wie einige Schulkollegen. Dennoch kam man irgendwie am Ziel an, jedoch nicht gerade in den vordersten Rängen. Am darauffolgenden Sonntag fanden Rangverkündigung und Preisverteilung im «Kreuz» statt, wo auch ein Zvieri offeriert wurde. Als wir uns zu Hause auf den Weg machten, verabschiedete uns die Mutter mit folgenden Worten: «Im ‹Ochsä› isch o no ä Evangelisation vor Heilsarmee, wiiter nät da ga losä?» Na ja, gut und recht, wir marschierten also in Richtung Dorf. Dort angekommen, blieb ich an der Weggabelung zum «Ochsen» bei der Kirche stehen und landete in dieser Evangelisation.

Es muss eine höhere Macht gewesen sein, die mich dorthin versetzte. Am Ende des Gottesdienstes sagte der Prediger: «Wer jetzt sein Leben Jesus übergeben möchte, soll nach vorne kommen.» Mein Herz pochte wild in mir, doch wagte ich den Schritt und folgte der Einladung. Es wurde mit mir gebetet, und durch das Gebet verspürte ich, dass sich in mir etwas veränderte.

Ein Musikant fragte mich: «Wettisch nät o lehre spilä?» Es ging nicht lange und man drückte mir ein Cornet in die Hand. Da wir von Haus aus musikalisch begabt waren und ich bereits Noten lesen konnte, brachte ich mir das Handhaben des Instrumentes bei. So wurde ich Musikant bei der Heilsarmee.

Damals hatte die Heilsarmeemusik Adelboden nur eine Handvoll Mitglieder, die hauptsächlich Lieder übten und spielten. Oft musizierten sie mit den Frutigern zusammen, da die Musik dort grösser war.

Mein fleissiges Üben zahlte sich aus, sodass ich die Prüfung als Militärtrompeter bestand. In der Rekrutenschule lernte ich viel, von dem ich später als Dirigent der Heilsarmeemusik profitieren konnte. Der Einstieg mit den meist älteren Musikanten war nicht einfach. Einer von ihnen sagte: «Wir wii immel de o no Zyt ha zum Dorfä!» Für mich war damals eines klar: «Wir müssen für Nachwuchs sorgen.»

Ein Stundenlohn von 1,50 Franken

Nach der Rekrutenschule trat ich 1951 die Lehre als Elektriker bei der Licht- und Wasserwerk AG (LWA) an. Damals war nur eine gewöhnliche Bohrmaschine vorhanden. Schlagbohrmaschinen, mit denen man schnell ein Loch in die Wand bohren konnte, kannte man nicht. So klopfte man oft tagelang auf den Handbohrer, schlug kleine Holzstücke in die Löcher, um Leitungen mit Briden (Kabelschellen) daran zu befestigen. Um Löcher für Leitungen ins Holz zu bohren, benutzte man eine Eckbohrwinde. Auch hatte die LWA noch kein Auto, womit man Waren transportieren konnte. Auf einem Karren und einem Veloanhänger wurden Freileitungsstangen und Installationsmaterial von A nach B gebracht.

Ich wurde damals auch mit dem Abbrechen und zerlegen der Telefonzentrale beauftragt, was für mich sehr interessant war. Bei dieser Arbeit erinnerte ich mich daran, wie ich früher aus der Metzgerei Telefonanrufe machte. «Nummer bitte?», fragte damals eine freundliche Stimme. Wir hatten die 249, und nach der Nennung wurde per «Stöpsel» die verlangte Nummer verbunden. Danach konnte man miteinander sprechen.

Als ich meine Lehre beendet hatte, arbeitete ich noch eine kurze Zeit bei der LWA. Damals hatte ich einen Stundenlohn von 1,50 Franken. Das waren noch andere Zeiten!

Ladeninhaber statt Musiker

Mitte der 1950er-Jahre begab sich, dass der alte Bäcker Fritz Aellig mich fragte, ob ich interessiert wäre, selbst ein Geschäft zu eröffnen. Er würde mir sein altes Ladenlokal zu einem günstigen Zins vermieten, da er an der Kreuzung Boden eine neue Bäckerei gebaut habe. Ich ergriff die Gelegenheit und fuhr im November mit hundert Franken in der Tasche nach Bern, kaufte Glühbirnen und etwas Elektromaterial. Mit diesen wenigen Sachen eröffnete ich ein eigenes Geschäft. Ein Grossist gab mir Kochherde in Kommission. Etwas später tat dies auch ein Velofabrikant aus Genf. All das, was mir mein Grossvater beigebracht hatte, konnte ich jetzt anwenden. Ein kleines Inserat genügte, und Leute kamen mit allem Möglichen zum Reparieren, selbst Radios, Uhren, Schirme und Kachelgeschirr fehlten nicht.

Eigentlich hatte ich das Ladenlokal nur für ein halbes Jahr mieten und mich dann ganz auf Musik ausrichten wollen. Doch da ich bis im Frühling schon eine gewisse Kundschaft hatte, zerschlug sich der Plan für meinen Wunschberuf. Hinzu kam, dass ich meine zukünftige Frau kennenlernte. Als Aellig davon erfuhr, baute er vor unserer Heirat die Bäckerei zu einer Zweizimmerwohnung aus, wovon ein Teil Verkaufsladen blieb. Im Oktober 1955 gaben wir uns das Jawort und zogen in die kleine Wohnung ein. Zwei Knaben, Fritz (1956) und Fredi (1957), wurden uns geschenkt.

Die Spissen und die Schiefergrube

Nicht selten kamen Telefonanrufe von den Spissen. Eine Frau, die gerade am Waschen war, sagte: «D‘Wäschmaschina luuft nüt, chönntischt bloss ga guggä?» Ein anderer war am «Bschütte» und bat mich zu kommen, da der Jauchemixer nicht lief.

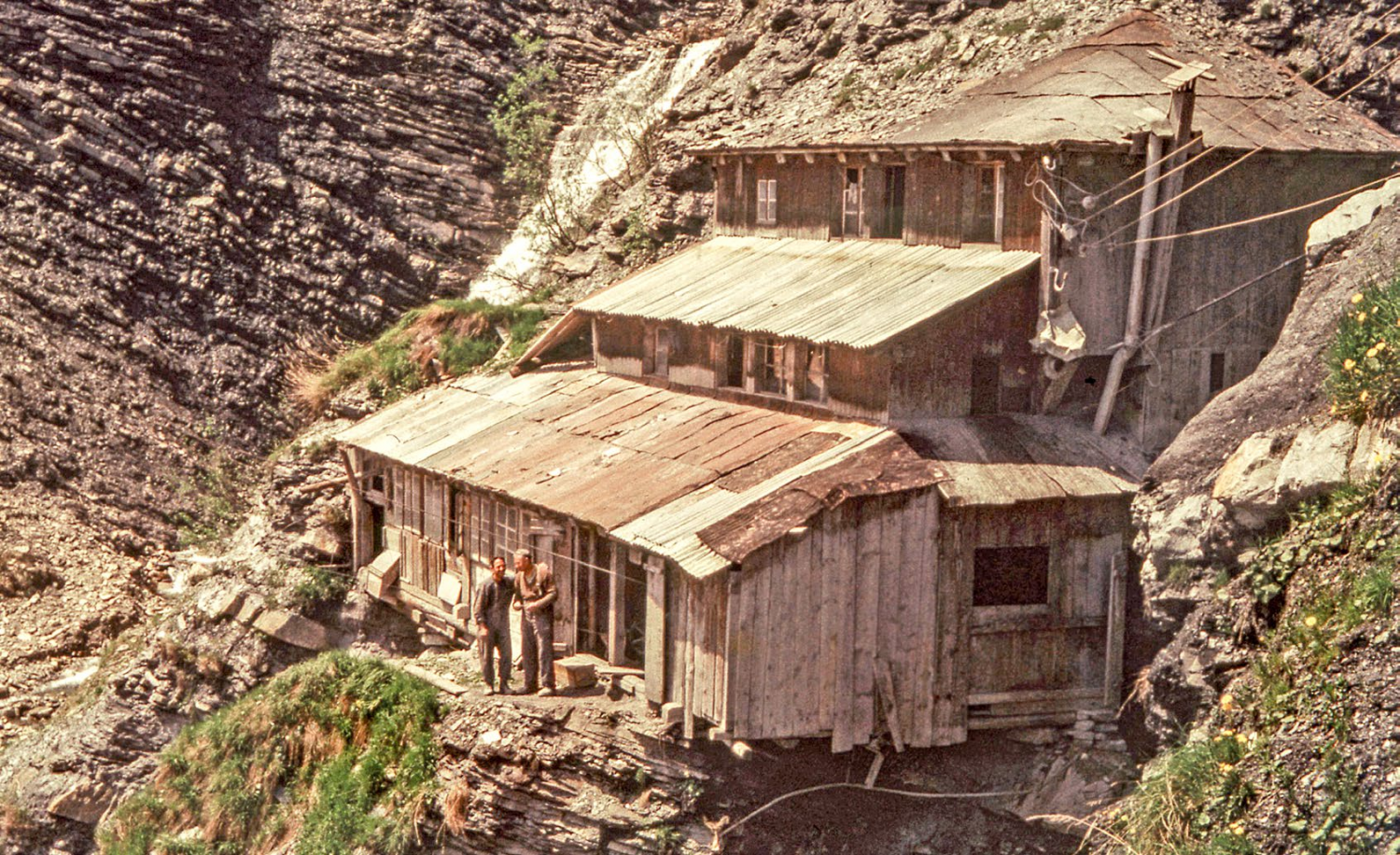

Anfangs führten noch keine Strassen zu den Spissen-Weilern. Um im Winter nicht durch die lawinengefährdeten Gräben gehen zu müssen, wurden darüber zwei Seile mit Gefälle gespannt. Mit einer Eisenrolle, die eine Bremsvorrichtung hatte, setzte man sich auf einen groben Ast, der an der Rolle mit einem Strick angebunden war und als Sitz diente. So gelangte man in kurzer Zeit über den Graben von einem Weiler zum anderen. Manchmal meldete sich am Morgen Alois Jeremias von der Schiefergrube und fragte: «Fritzi chöntischt oppa grad bloss cho, wir hii ä Fresmaschina i der Gruebe wa nüt luuft. Wir laa de grad Schifer ids Bettbach ahi, chönntischt de grad uehiritä u wet i der Chischtä bischt tuesch de uf ds Siil chlopfe!» Am Anfang waren mir solche Aktionen nicht ganz geheuer, da ich ja auf dem Weg zum Einsatzort zweimal umsteigen musste. Die ersten Male ging ich also mit meinem Werkzeug im Rucksack zu Fuss. Doch mit der Zeit gewöhnte ich mich daran, so hoch zu fahren.

Wie soll es weitergehen?

Am 1. April 1959 stand ich in meiner kleinen Werkstatt, zog am Prüfbrett einen Stecker heraus, dabei wurde mir der linke Arm schwer und war wie gelähmt. Ich dachte erst, es könnte ein Nerv eingeklemmt sein. Nach einer Weile schien alles wieder in Ordnung. Doch es war ein Trugschluss. Einen Monat später verspürte ich im Arm erst ein Zucken, dann krampfte der Arm und wurde steif. Später verlor ich auch noch das Gefühl darin. Darauf konsultierte ich den Arzt. Dieser schickte mich zur Abklärung in eine Klinik, wo ich gründlich untersucht wurde.

Ich wurde einem Neurochirurgen zugewiesen, der eine Lumbalpunktion machte, mir ein Kontrastmittel in die Halsarterie spritzte und eine Röntgenaufnahme meines Kopfes machte. Er fand heraus, dass ich eine Narbe im Gehirn hätte, die von einem Unfall herrühren müsste. Tatsächlich hatte ich im vierten Schuljahr einen Skiunfall gehabt. Ich sprang damals über eine Sprungschanze und prallte mit dem Kopf in der Augengegend voll auf den stehenden Skistock eines Schulkollegen. Für einige Stunden sah ich nur grau.

Ein neues Heim für die Familie

Nach der Untersuchung musste ich viele Medikamente einnehmen, konnte nicht arbeiten. Ich nahm eine Auszeit. Meine Frau und ich wussten vorerst nicht so recht, wie es weitergehen sollte; da waren ja auch noch zwei kleine Kinder. Ich vertraute auf meinen Glauben und betete zu Gott. Tatsächlich ging es mir mit der Zeit besser, sodass ich meine Arbeit wieder ausführen konnte. Auch dank meiner Frau, die treu zu mir gehalten hatte, durften wir bei der Schützenbrücke ein eigenes Wohn- und Geschäftshaus bauen und konnten im Mai 1965 mit drei Kindern in das neue Gebäude einziehen.