Kostenfaktor oder Wirtschaftsmotor?

13.05.2021 LandwirtschaftABSTIMMUNG Teurere Flugtickets und höhere Abgaben auf Heizöl: Das neue CO2-Gesetz wird Verbraucher stärker treffen als bisher. Gegner sorgen sich um Geringverdiener, Befürworter sehen eher die Chancen – unter anderem für Bergregionen.

BIANCA ...

ABSTIMMUNG Teurere Flugtickets und höhere Abgaben auf Heizöl: Das neue CO2-Gesetz wird Verbraucher stärker treffen als bisher. Gegner sorgen sich um Geringverdiener, Befürworter sehen eher die Chancen – unter anderem für Bergregionen.

BIANCA HÜSING

Was haben die Wahlen in den USA mit der Schweizer Abstimmung vom 13. Juni zu tun? Eine ganze Menge, wenn man gezielt auf die Umweltpolitik schaut. Eine der ersten Amtshandlungen des neuen US-Präsidenten Joe Biden bestand in der Rückkehr zum Pariser Klimaabkommen und in der Festlegung eines Emissionsziels. Bis 2030 will das drittgrösste Land der Erde seinen CO2-Ausstoss halbieren – so, wie es auch die Schweizer Regierung mit dem revidierten CO2-Gesetz vorhat.

Noch einschneidender dürfte die chinesische Wende sein. Stets hatte sich der spät industrialisierte Staat geweigert, sich in der Klimapolitik zu engagieren. Nun überraschte Peking mit der Ankündigung, bis 2060 CO2-neutral sein zu wollen. Ob dies mehr als ein Lippenbekenntnis war, wird sich zeigen. Fakt ist: Den Gegnern des Schweizer CO2-Gesetzes nimmt diese Entwicklung ein bisschen den Wind aus den Segeln. Diese argumentieren gern mit dem geringen Anteil der Schweiz am globalen CO2-Aufkommen und mit der Untätigkeit der wahren Klimasünder – was bislang auch zutraf. Dass nun aber die beiden grössten Emittenten der Welt eine Kehrtwende einlegen, relativiert zumindest diesen Einwand der Gegner. Doch deren Hauptfokus liegt ohehin auf dem Inland, wo sich künftig einiges ändern soll.

Die Heizöl-Abgabe trifft die Stadt Bern härter als das Frutigland

Um den CO2-Ausstoss der Schweiz schneller und drastischer zu senken, wollen Bundesrat und Parlament die Bürger stärker in die Pflicht nehmen, konkret: Die Vielfliegerin, den Autofahrer und die Hauseigentümerin. Für jedes Flugticket wird künftig eine CO2-Abgabe fällig, die sich nach der Länge der Strecke richtet. Wer von Zürich nach Paris fliegt, zahlt demnach 30 Franken zusätzlich. Langstreckenflüge nach Übersee werden 120 Franken teurer. Allein wäre die Schweiz mit dieser Massnahme jedenfalls nicht: Sämtliche Nachbarstaaten erheben schon heute Flugticketabgaben – wenn auch deutlich geringere. Die Niederlande fordern gar eine EU-weite Flugsteuer.

Als weitere Massnahme will der Bund die CO2-Abgabe auf fossile Brennstoffe wie Heizöl erhöhen. Statt 120 Franken sollen künftig bis zu 210 Franken pro Tonne CO2 erhoben werden können. Allerdings, so betont der Bundesrat, werde der Kostendeckel schon heute nicht ausgereizt. Aktuell liege der Aufschlag pro Tonne CO2 bei nur 96 Franken. Trotzdem: Für den einzelnen Haushalt könnten so im äussersten Falle 50 statt 30 Rappen pro Liter Heizöl anfallen. Und da Heizöl nach wie vor die Schweizer Wärmequelle Nummer 1 ist, müssten wohl so einige Haushalte tiefer in die Tasche greifen. Das Frutigland mit seinen vielen Holzheizungen wäre aber insgesamt nicht so stark betroffen wie etwa die Stadt Bern, in der Heizen mit erneuerbarer Energie bisher kaum eine Rolle spielt.

Auch Autofahren könnte teurer werden. Importeure CO2-lastiger Treibstoffe müssen Kompensationszahlungen leisten, die sie theoretisch auf die Autofahrer abwälzen könnten – allerdings mit maximal 12 Rappen pro Liter.

1000 Franken mehr – oder nur 100?

Diese Auswirkungen aufs Portemonnaie der Bürger sind es, an denen sich die Gegner des CO2-Gesetzes besonders abarbeiten. Mit den Abgaben treffe man vor allem Familien mit mittlerem oder kleinem Einkommen, die sich ohnehin kaum Flugreisen leisten könnten und für die der Einbau einer neuen Heizung erst recht nicht drinliege. Auch leide die Landbevölkerung ungleich mehr unter den Benzinpreisaufschlägen als städtische ÖV-Nutzer. Laut dem von der SVP angeführten Nein-Komitee müssten Familien mit jährlichen Mehrkosten von bis zu 1000 Franken rechnen.

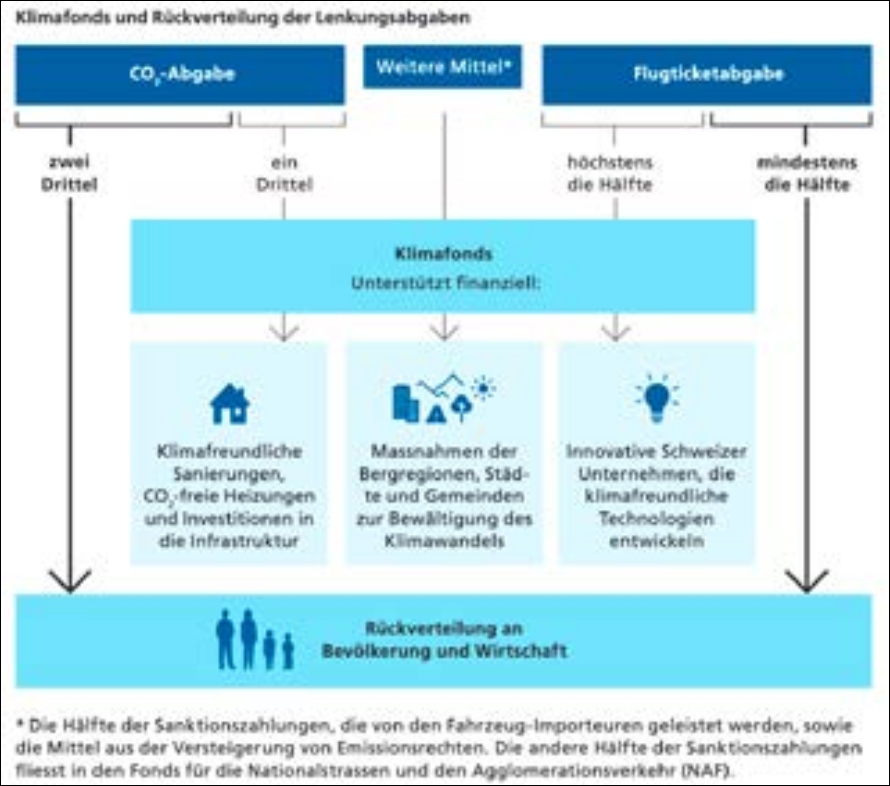

Der Bundesrat kommt indes zu völlig anderen Zahlen. Eine vierköpfige Familie mit Ölheizung und 128 Quadratmetern Wohnfläche, die einmal im Jahr in die Ferien fliege und jährlich 12 500 Kilometer mit dem Auto fahre, zahle jährlich nur etwa 100 Franken mehr. Der Betrag fällt auch deshalb so tief aus, weil der Bundesrat die Rückzahlungen aus CO2- und Flugticketabgabe (siehe Grafik unten) in seine Rechnung miteinbezieht.

Drauflegen müssten demnach also eher Besserverdiener und Vielflieger – und auf die zielt das Gesetz auch ab. Es soll laut Umweltministerin Simonetta Sommaruga Anreize setzen, sich weniger klimabelastend zu verhalten und in neuere Technologien zu investieren.

Werden Hausbesitzer geschröpft, oder profitieren sie am Ende?

Doch was bedeutet das für Hauseigentümer? Tatsächlich will der Bund vor allem im Gebäudesektor eingreifen. Neubauten sollen ab 2023 kein CO2 mehr austossen, und für bestehende Bauten wird ein Grenzwert von 20 Kilo pro beheiztem Quadratmeter definiert. Wer trotzdem noch eine Ölheizung einbauen will, muss seinen CO2-Verbrauch etwa durch bessere Isolaion reduzieren. Hausbesitzer stehen also vor der Wahl, auf ein neues Heizsystem umzusteigen oder ihr Gebäude energetisch zu sanieren.

Der Hauseigentümerverband (HEV) sieht darin eine einseitige Belastung seiner Klientel. Aufgrund des CO2-Grenzwerts müssten 2023 bereits an 80 Prozent aller Bauten kostspielige Massnahmen durchgeführt werden – und nicht in jedem Haus sei der Einbau moderner Systeme überhaupt möglich. Anders sieht das der Verband «Casafair – Eigentum mit Verantwortung». Der Einbau erneuerbarer Heizsysteme könne sich langfristig lohnen, da keine CO2-Abgabe mehr auf den Verbrauch fällig würde. Ausserdem biete der Bund Bürgschaften aus dem Klimafonds (siehe Grafik) an, um Hauseigentümer bei ihrem Sanierungsprojekt zu unterstützen. «Casafair» verweist überdies darauf, dass auf dem Land schon heute klimafreundlich geheizt werde.

Bauern sagen Ja, Gastronomen Nein

Die Landbevölkerung spielt ohnehin eine grosse Rolle im Argumentarium der Gesetzesbefürworter. Sie sei von den Folgen des Klimawandels am stärksten betroffen – etwa durch Naturgefahren, Dürre, Schneemangel und ausbleibende Wintertouristen. Der Klimafonds soll deshalb auch zur Förderung von (Schutz-)Projekten in den Bergregionen eingesetzt werden. Kein Wunder also, dass diese Regionen recht stark in den Ja-Komitees vertreten sind. So setzen sich unter anderem Seilbahnen Schweiz (SBS), der Schweizer Alpen-Club (SAC) und die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) für das CO2-Gesetz ein. Auch der Schweizer Bauernverband spricht sich dafür aus und will «Teil der Lösung» sein.

Die Wirtschaft ist dagegen eher gespalten. Vertreter der Auto- und Ölindustrie sowie GastroSuisse und der Verband Schweizer Flugplätze wenden sich gegen die Vorlage. Dem steht ein breites Bündnis aus Befürwortern gegenüber, darunter Economiesuisse, Holzbau Schweiz, die Schweizerische Bankiervereinigung, Novartis oder die BKW. Die Gegner befürchten vor allem Mehrkosten und Nachteile im internationalen Wettbewerb. Die Befürworter argumentieren mit der Chance, neue Technologien zu entwickeln und sich damit auf dem Weltmarkt durchzusetzen. Dass so viele Wirtschaftsverbände dem Ja-Komitee angehören, mag aber noch einen anderen Grund haben: Firmen können sich unter bestimmten Voraussetzungen von den CO2-Abgaben befreien lassen.

Abweichler in der Mitte

In der Politik ist die Lagerbildung eindeutiger: Bis auf SVP und EDU stehen alle Parteien hinter dem Gesetz. Aktuelle Umfragen sehen die Befürworter denn auch im Vorteil, allerdings weichen FDPund Mitte-Wähler teils stark von der Ja-Parole ihrer Parteien ab.

Spätestens am 13. Juni wird sich zeigen, ob und mit welchen Mitteln die Schweiz ihre Emissionen halbieren will – ob sie also tatsächlich etwas mit den USA gemeinsam hat. Was schon jetzt feststeht: Die bisherigen Bemühungen der Schweiz reichen nicht aus, ihre selbst gesetzten Klimaziele zu erreichen (der «Frutigländer» berichtete).

«Moderner Ablasshandel»

Andreas Gafner, Nationalrat EDU

«Das CO2-Gesetz ist ein moderner Ablasshandel und ein weiterer Schritt in Richtung ‹Alle Macht dem Staat›. Als freiheitsliebender und selbstverantwortungsbewusster Bürger sage ich klar Nein. Eine Verteuerung der fossilen Energieträger erhöht die Lebenshaltungskosten massiv. Gerade für die Landregionen bedeutet dies erhebliche Mehrkosten. Wer gut betucht ist, kann sich ohne Einschränkung alles leisten und zahlt Abgaben, um sein Gewissen zu beruhigen. Das Problem des viel zu hohen Ressourcenverbrauchs wird jedoch nicht angegangen.»

«Innovation und Fortschritt»

Jürg Grossen, Nationalrat glp

«Die Schweiz muss beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle übernehmen. Das Ölund Benzinzeitalter gehört ins Museum. Gerade im Oberland haben wir mit Wasser, Holz und Sonne beste Voraussetzungen, um den Umbau von fossilen zu erneuerbaren Energien umzusetzen. Die Lösungen für eine erneuerbar versorgte, klimaneutrale Schweiz sind vorhanden. Statt den Ölscheichs jährlich Milliarden zu senden, bleibt das Geld in der Schweiz. Ein Ja zum CO2-Gesetz ist ein Ja zu einheimischer Energie und zu Innovation und Fortschritt.»

«Kostspielig und ungerecht»

Albert Rösti, Nationalrat SVP

«Das CO2-Gesetz ist unnütz, kostspielig und ungerecht. Unnütz, weil es am Klima nichts ändert. Die Verteuerung der Produktion in der Schweiz führt zulasten unserer Arbeitsplätze zu mehr Importen aus dem Ausland, wo mit schlechteren Umweltstandards produziert wird. Kostspielig, weil Benzin und Diesel um 12 Rappen pro Liter und Heizöl um 30 Rappen pro Liter aufschlagen. Ungerecht, weil Leute des ländlichen Raums auf ein Auto angewiesen sind und nichts dafür können, dass sie nicht neben einem Tram aufgewachsen sind.»