Ein Vorgeschmack auf die Zukunft

20.07.2021 AnalyseViele Menschen haben inzwischen das Gefühl, dass sich unser Leben und Wirtschaften ändern muss, wenn wir den Planeten nicht endgültig gegen die Wand fahren wollen. Doch wie soll das gelingen? Die einen fordern ein stärkeres Eingreifen der Politik, die anderen setzen auf Markt und ...

Viele Menschen haben inzwischen das Gefühl, dass sich unser Leben und Wirtschaften ändern muss, wenn wir den Planeten nicht endgültig gegen die Wand fahren wollen. Doch wie soll das gelingen? Die einen fordern ein stärkeres Eingreifen der Politik, die anderen setzen auf Markt und Freiwilligkeit. Dieses Entweder-oder ist eine Scheindebatte – es wird nur mit vereinten Kräften gehen.

«Bis es auch der Hinterletzte verstanden hat: Starkniederschläge nehmen mit dem Klimawandel zu.» Dieser Satz stammt nicht von rebellischen Jugendlichen oder Fridays for Future. Veröffentlicht hat ihn letzte Woche Reto Knutti, Professor für Klimaphysik an der ETH Zürich.

«Bis es auch der Hinterletzte verstanden hat: Starkniederschläge nehmen mit dem Klimawandel zu.» Dieser Satz stammt nicht von rebellischen Jugendlichen oder Fridays for Future. Veröffentlicht hat ihn letzte Woche Reto Knutti, Professor für Klimaphysik an der ETH Zürich.

Der Mann ist nicht irgendein Trittbrettfahrer, der die aktuelle Lage nutzt, um sich wichtig zu machen. Er gehört zu den führenden Klimatologen der Welt. Und er ist überzeugt, dass uns Wetterkapriolen wie in den vergangenen Tagen auch künftig zu schaffen machen werden, selbst in scheinbar trockenen Sommern. Weil es insgesamt wärmer wird, steigt die Wahrscheinlichkeit von Gewittern und Starkniederschlägen – mit all den Folgen, die wir gerade beobachten.

•

Neu sind solche Erkenntnisse keineswegs. Klimaforscher weisen seit mindestens 40 Jahren auf genau diese Zusammenhänge hin. Durch die Ereignisse der letzten Tage haben sie jedoch neues Gewicht bekommen. Keine Frage: Die Hochwasserkatastrophen in mehreren Ländern Europas werden die Klimadebatte neu befeuern, im deutschen Wahlkampf, aber auch hierzulande. Gut möglich, dass wir gerade einen Fukushima-Moment erleben: einen neuen Impuls, den Klimawandel ernst zu nehmen und endlich zu handeln.

Damit allein ist freilich noch nichts gewonnen. Seit Jahren wird darüber gestritten, wer den Kampf gegen die Erderwärmung vorantreiben soll. Die einen erwarten, dass der Staat eingreift und die nötigen Leitplanken setzt. Die anderen propagieren, dass die Gesellschaft sich radikal ändern müsse, wenn wir das Ruder noch herumreissen wollen. Wieder andere wehren sich gegen solche «Zwängerei». Sie setzen vor allem auf die Wirtschaft und hoffen auf die Innovationen, die sie hervorbringt.

In dieser Lagerbildung stecken gleich mehrere Denkfehler. Es fängt schon damit an, dass sich die drei genannten Gruppen überhaupt nicht auseinanderdividieren lassen. Zur Gesellschaft gehören selbstverständlich auch Politik und Wirtschaft. Umgekehrt ist die Wirtschaft nichts ohne Gesellschaft, ebensowenig die Politik. Sie alle sind miteinander verwoben und auf einander bezogen. Wenn ich morgens aufstehe, bin ich Gesellschaft. Gehe ich zur Arbeit oder kaufe ein, bin ich Wirtschaft. Nehme ich an einer Abstimmung teil, bin ich Politik. Dementsprechend ist Klimaschutz keine Angelegenheit, die nur von einem der grossen Player zu leisten wäre. Die Erderwärmung ist eine globale Aufgabe, an deren Lösung alle mitarbeiten müssen: Gesellschaft, Wirtschaft, Politik.

•

In der hiesigen Politik scheint man das allmählich begriffen zu haben. Es herrscht im Grossen und Ganzen Einigkeit, dass die Klimakrise kommt und dass man etwas dagegen tun muss. Sicher, allzu oft bleibt es bei Ankündigungen oder lauen Kompromissen, vieles geht zu langsam voran. Aber immerhin: Der politische Wille, den Klimaschutz überhaupt in Angriff zu nehmen, ist mittlerweile vorhanden – in der Schweiz, aber auch international. So hat die EU-Kommission gerade ihren Klimaplan vorgestellt. Einer der Bestandteile: Ab 2035 sollen alle Neuwagen emissionsfrei sein.

Kaum war die Nachricht in der Welt, meldeten sich die Schwarzmaler zu Wort. Mit solchen Beschlüssen mache man die Wirtschaft kaputt und vernichte Hunderttausende Arbeitsplätze. Der Witz ist: Die Wirtschaft selbst ist teilweise schon viel weiter. In den letzten Tagen haben gleich drei grosse Autohersteller die Abkehr vom Verbrennungsmotor beschlossen. Audi will ab 2026 keine «Verbrenner» mehr anbieten. Opel hat angekündigt, ab 2028 in Europa nur noch Elektroautos zu verkaufen. Und Volkswagen hat gerade in seiner Unternehmensstrategie festgeschrieben, dass der Konzern bis Mitte der 2030er-Jahre zum Anbieter von Software und selbstfahrenden Autos werden soll. VW-Chef Herbert Diess sprach vom «grössten Wandel seit dem Übergang vom Pferd zum Auto».

Die grossen Unternehmen haben sich offenbar längst auf die Transformationen eingestellt, die uns bevorstehen, nicht weil sie plötzlich grün geworden wären, sondern aus reinem Selbstschutz. Die Klimakrise wird die Industrieländer Milliarden kosten – so oder so. Entweder man tut nichts; dann kann man diese Unsummen in Aufräumarbeiten und die Beseitigung von Schäden stecken. Oder man versucht wenigstens, vorbereitet zu sein – dann investiert man in Technologien, die helfen, das Schlimmste zu verhindern.

Die Autoindustrie ist dabei sicher eine prominente, aber nicht die einzige betroffene Branche. Versicherungen, Banken, die Bauwirtschaft, der Tourismus, der Agrarsektor, der Gesundheitsbereich: Es gibt nahezu keinen Wirtschaftszweig, der in den nächsten Jahrzehnten nicht mit den klimabedingten Veränderungen konfrontiert sein wird. Ein Weiter-so wird es, nach allem, was man heute weiss, nicht geben. Unternehmenslenker, die in langfristigen Investitionszyklen denken, wissen das – und planen entsprechend voraus. Zumindest in Europa tritt die Industrie beim Thema Klimaschutz nicht mehr als Bremserin auf.

•

Bleibt als dritter Player noch die Gesellschaft. Sie ist im Kampf gegen die Erderwärmung die vielleicht wichtigste Grösse – vor allem in der Schweiz. Auch anderswo sind Bürgerinnen und Bürger Konsumenten und haben mit ihrem Verhalten grossen Einfluss auf das Klima. Hierzulande reicht ihre Verantwortung aber weiter: Beschlüsse, die das Parlament mühsam erarbeitet hat, kann das Volk jederzeit wieder kippen.

In letzter Zeit hat es davon reichlich Gebrauch gemacht: Das CO2-Gesetz ist im Juni an der Urne gescheitert, mehrere kantonale Energiegesetze sind abgelehnt worden. Vielleicht wird demnächst auch die Revision der bernischen Motorfahrzeugsteuer Schiffbruch erleiden oder das nochmals überarbeitete Energiegesetz.

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Es ist das gute Recht des Souveräns, Gesetze abzulehnen oder nachbessern zu lassen. Doch irgendwann wird sich das Volk entscheiden müssen, was es will. Man kann nicht grundsätzlich für Umwelt- und Klimaschutz sein, aber jedes Mal, wenn es konkret wird, auf die anderen zeigen und nach Ausflüchten suchen. Was soll etwa das Gerede von den arroganten linken Städtern und der sturen Landbevölkerung, das jüngst wieder zu hören war? Die letzten Tage haben gezeigt, dass von den Folgen des Klimawandels alle gleichermassen betroffen sind. Bei den einen treten Flüsse und Seen über die Ufer, bei den anderen verschütten Murgänge die Strassen oder es bröckelt der Fels. Teuer ist es hier wie dort, und am Ende wird die Allgemeinheit die Kosten tragen müssen. Sich gegenseitig den Schwarzen Peter zuschieben zu wollen, hilft also niemandem.

Was im Kleinen zutrifft, gilt auch im Grossen. Natürlich, der Einfluss der Schweiz auf das Klima ist äusserst gering, und der Beitrag des Kantons Bern noch viel kleiner. Aber ist das eine Rechtfertigung, erst einmal gar nichts zu tun? Mit der gleichen Logik könnte man junge Rekuten aus Appenzell Innerrhoden ab sofort vom Militärdienst befreien. Es fiele schliesslich gar nicht auf, würden die paar Mann fehlen.

Immer nur zu warten, bis die anderen («die Chinesen») sich bewegen, wird den Klimawandel jedenfalls nicht aufhalten. Irgendjemand muss einmal anfangen, und sei es nur, um Vorbild zu sein.

•

Keine Frage: Der ökologische Umbau der Gesellschaft wird auch den Bürger etwas kosten – Geld, aber auch Lifestyle- und Konsumgewohnheiten, von denen sich mancher wird verabschieden müssen. Umsonst ist Klimaschutz nicht zu haben. Doch ähnlich wie in der Wirtschaft hilft auch hier ein Blick auf die Alternativen. Setzt sich die Erderwärmung ungebremst fort wie bisher, wird sie die Schweiz nach konservativen Berechnungen ab 2050 jährlich 1,5 Prozent des Bruttoinlandprodukts kosten. Das wären nach heutigen Massstäben rund 10 bis 11 Milliarden Franken, verursacht durch klimabedingte Beeinträchtigungen. Einige wichtige Kostentreiber, unter anderem Schäden an Bauten und Infrastruktur, sind in dieser Summe nicht einmal enthalten. Die tatsächlichen Kosten würden somit noch deutlich höher liegen. Es ist letztlich wie beim Hochwasserschutz. Er verschlingt viel Geld: Seit 2005 haben Bund und Kantone rund 4,5 Milliarden in Schutzmassnahmen investiert. Hätte man darauf verzichtet, würde es langfristig jedoch viel teurer.

•

Der Klimawandel findet statt, und er ist mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit* vom Menschen verursacht. Schon jetzt ist fraglich, ob man diese Entwicklung überhaupt noch einmal in den Griff bekommen kann. Es bleibt also keine andere Wahl: Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen gemeinsam alle Anstrengungen unternehmen, die Erderwärmung wenigstens zu verlangsamen. Wie die Zukunft sonst aussehen könnte, dafür hat die vergangene Woche einige Kostproben geliefert.

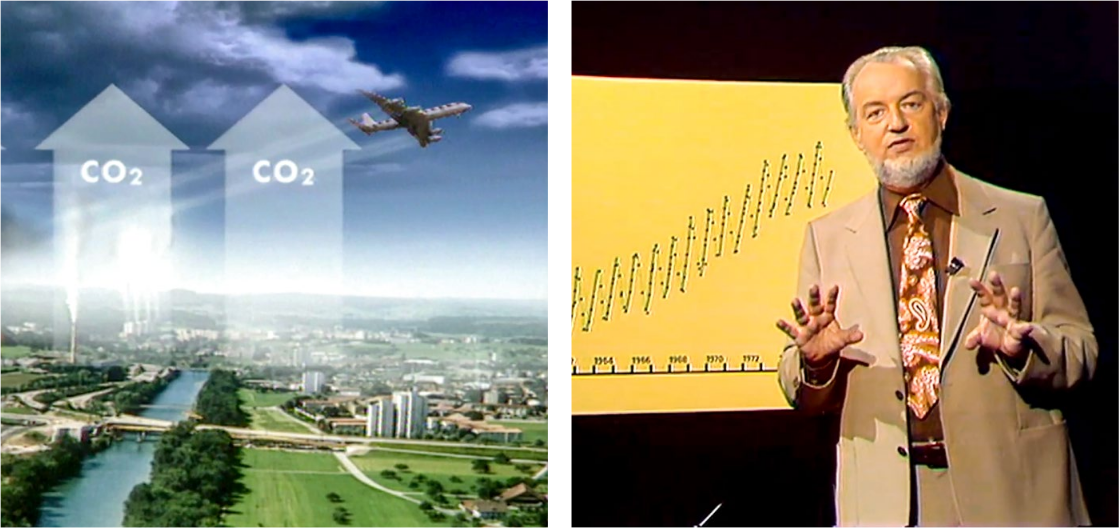

* Der Klimawandel findet statt, und Hauptverursacher der globalen Erderwärmung ist der Mensch – diesen Aussagen stimmen weltweit zwischen 97 und 98 Prozent der Klimatologen zu, ausserdem die grossen Wissenschaftsakademien aus 80 Ländern und viele weitere Organisationen. Die Erkenntnisse der Klimaforschung sind keineswegs neu. Sie waren schon vor Jahrzehnten so weit bekannt, dass TV-Sendungen sie thematisierten. Zwei solcher Beispiele (ZDF 1978, SRF 1990) haben wir unter www.frutiglaender.ch im Bereich Web-Links hinterlegt.

Analyse Mark Pollmeier, Redaktion «Frutigländer»