Ein kleiner Buchstabe beherrscht die Welt

21.12.2021 Coronavirus, GesellschaftSPRACHE «Omikron» heisst die Virusmutation, die uns in den kommenden Wochen das Leben schwer machen wird. Dass wir sie so nennen können, verdanken wir einem vergessenen Volk aus dem Mittelmeerraum – und natürlich den Griechen.

MARK POLLMEIER

Die Entstehung der ...

SPRACHE «Omikron» heisst die Virusmutation, die uns in den kommenden Wochen das Leben schwer machen wird. Dass wir sie so nennen können, verdanken wir einem vergessenen Volk aus dem Mittelmeerraum – und natürlich den Griechen.

MARK POLLMEIER

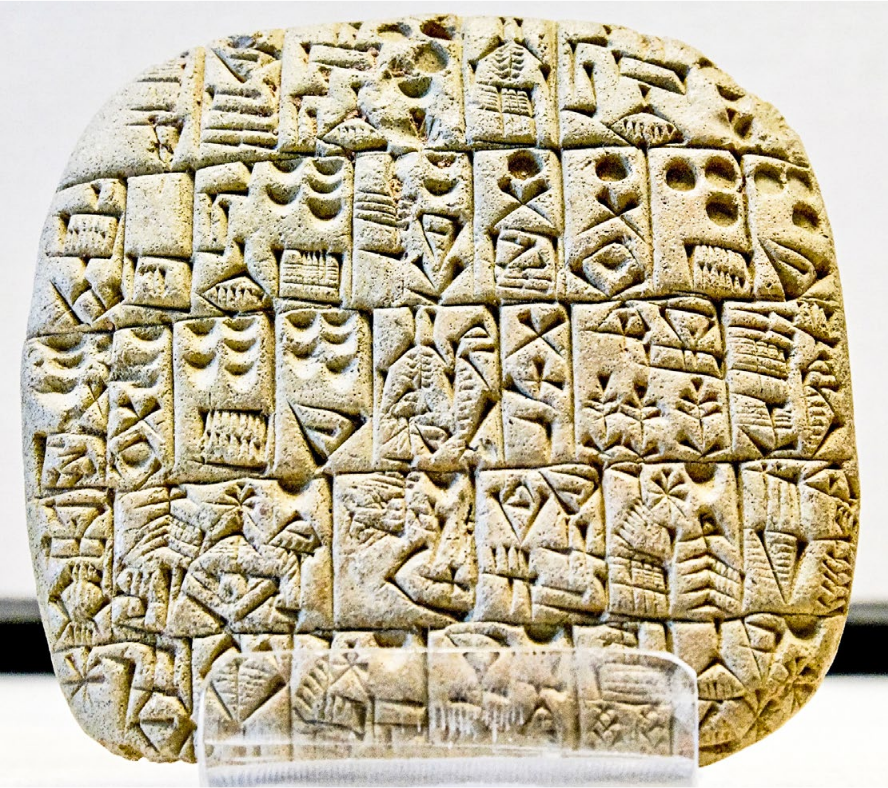

Die Entstehung der Schrift ist ein faszinierendes Kapitel der Menschheitsgeschichte. Einzelne Schriftsymbole existierten schon vor fast 10 000 Jahren. Als Erfinder der ersten einheitlichen Schriftsprache gelten jedoch die Sumerer.

Das sumerische Volk lebte zur Bronzezeit im südlichen Mesopotamien, biblisch gesprochen also in Babylon, nach heutiger Geografie im Irak. Vor etwa 3500 Jahren begannen die Sumerer, eine Art Keilschrift zu etablieren, indem sie Kerben mit einem Griffel in Ton ritzten. Nach wenigen Jahrhunderten hatte sich dieses Zeichensystem durchgesetzt und trug entscheidend zur Blüte der sumerischen Stadtstaaten bei.

Die Schrift hatte einen entscheidenden Vorteil: Man konnte Dinge nun über längere Zeiträume festhalten und belegen. Der sumerischen Wirtschaft eröffnete dies ungeahnte Möglichkeiten, aber auch für die Entstehung einer professionellen Verwaltung und Justiz war die neue Kulturtechnik entscheidend. Alles, was wir heute unter einem geordneten Staatswesen verstehen, war in den Städten der Sumerer bereits vorhanden.

Auge + Wasser = Weinen

Fast zur gleichen Zeit, um 3200 v. Chr., entwickelte ein weiteres Volk eine Schriftsprache: die Ägypter. Manche Forscher vermuten, es könnte zwischen den beiden frühen Zeichensystemen eine Verbindung geben; sicher belegen lässt sich das nicht.

Im Gegensatz zu den Sumerern nutzten die alten Ägypter für ihre Hieroglyphen vielfältige Materialien: Sie ritzten sie in Stein und Ton, schrieben aber auch auf Schriftrollen aus Papyrus, Ziegenleder und Leinen.

Die sumerische Keilschrift und die ägyptischen Hieroglyphen waren Bilderschriften. Ein Symbol stand jeweils für einen bestimmten Gegenstand, ein Tier oder einen Körperteil. Wollte man komplexere Zusammenhänge ausdrücken, wurden verschiedene Bildzeichen aneinandergereiht. Das sumerische Symbol für Auge und jenes für Wasser ergaben so den Begriff «Weinen». Ging es, etwa in Rechtstexten, um Strafen, verwendete man die Symbole für Fleisch und Stock. Es gibt auch heute noch Schriftsprachen, die nach diesem Prinzip funktionieren, etwa die chinesische.

Bilder werden Buchstaben

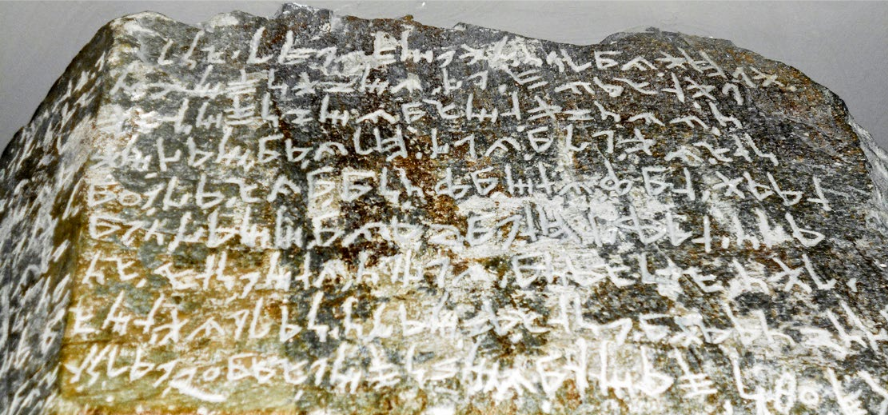

Für einen Quantensprung in der Entwicklung der Schrift sorgten die Phönizier. Ihre Blütezeit erstreckte sich von 1000 bis 600 v. Chr. In dieser Epoche gründeten sie an der Küste des heutigen Libanon zahlreiche Stadtstaaten, in jenem Gebiet also, in dem auch das Volk Israel sesshaft wurde. Die Bibel zeugt von (meist religiösen) Konflikten der beiden Konkurrenten, biblische Städte wie Sidon und Tyrus waren phönizisch

Die kulturelle Leistung der Phönizier besteht darin, dass sie spätestens im Jahr 1100 v. Chr. das Alphabet erfanden. Statt weiter «in Bildern» zu schreiben, reduzierten sie die Schriftzeichen auf kleinste Einheiten – die Buchstaben. Der Effizienzgewinn war enorm: Statt Hunderte oder gar Tausende von Symbolen zu nutzen, genügten ihnen nun 22 Konsonanten. Vokallaute wie a, e oder u gab es zunächst nicht – sie mussten beim Lesen «mitgedacht» werden. Der Begriff Alphabet ist insofern nicht ganz korrekt (ein Alpha, also das A, fehlte ja noch).

Die Nachbarn kupfern fleissig ab

Die phönizische Erfindung blieb in der Küstenregion am östlichen Mittelmeer nicht ohne Folgen. Nach und nach begannen auch andere Volksgruppen, die praktische Buchstabenreihe zu nutzten. So ist etwa das Althebräische, die Sprache des Alten Testaments, eng mit der Schriftsprache der Phönizier verwandt. Wie diese kommt das Althebräische ohne Vokale aus.

Würde man diese Funktionsweise auf unsere Schriftsprache übertragen, sähe die antike Stadt Babel geschrieben so aus: BBL. Die fehlenden Vokale müsste der Leser im Kopf ergänzen: B(a)B(e)L.

Der Einfluss dieses frühen Alphabets reichte bald über das phönizische Stammland hinaus. Mehrere Jahrhunderte lang beherrschten die Phönizier das See- und Handelswesen im gesamten Mittelmeerraum; ihre Schiffe fuhren bis ins heutige Spanien. Im Gepäck hatten die tüchtigen Kaufleute Waren wie Gewürze und Früchte, dazu Glas, Purpur oder Elfenbein – und natürlich das begehrte Holz der Libanonzeder. Mit ihrem vielleicht kostbarsten Gut trieb das Seefahrervolk keinen Handel: Die Schriftsprache reiste einfach so mit.

Erst die Griechen machens komplett

Auf ihren Reisen kamen die Phönizier auch mit griechischen Geschäftspartnern zusammen. Vielleicht hatte es wirtschaftliche Gründe, vielleicht waren die Griechen einfach besonders aufgeschlossen für Neues. Fest steht, dass sie schon bald grosse Teile des phönizischen Alphabets übernahmen.

Die Griechen hatten allerdings ein Problem: Anders als die semitischen Völker aus der Heimat der Phönizier konnten sie nicht alle Zeichen nutzen, denn manche der phönizischen Laute gab es im Griechischen einfach nicht. So blieben am Ende einige Buchstaben übrig, für die es keine Verwendung gab.

Was dann geschah, war die zweite Revolution der Schriftsprache. Die Zeichen, die zu viel waren, belegten die Griechen einfach neu, nämlich mit den uns bekannten Vokalen a, e, i, o, u. Sie erfanden damit das erste vollständige Alphabet, das diesen Namen verdient – und legten damit den Grundstein für viele weitere Schriftsprachen wie das spätere Latein und viele der modernen europäischen Sprachen.

Ein zweites O muss her

Wie die Einführung der Vokale vonstatten ging, kann man sich am Beispiel des ersten Buchstabens verdeutlichen. Das Aleph war im Phönizischen ein kehliger Knacklaut, wie er heute noch im Hebräischen und im Arabischen vorkommt. Die Griechen konnten damit nichts anfangen – solche Kehllaute kannten sie nicht. Da der Buchstabe aber schon einmal vorhanden war, machten sie daraus ein klingendes A wie in Apfel oder Arm. Fortan hiess das Zeichen Alpha und war der erste Vokal des griechischen Alphabets.

Alle Klanglaute, die wir heute nutzen, gehen auf diese Vorgehensweise zurück – bis auf einen. Ausgerechnet das Omikron hat nämlich eine ganz eigene Geschichte.

Das antike Griechenland mit seinen vielen Inseln darf man sich nicht als einheitlichen Staat vorstellen. So setzte sich das griechische Alphabet zwar recht schnell durch. Jede Gegend hatte jedoch ihre Eigenheiten, wie man mit den neuen Buchstaben umging. So wurde irgendwo in Ionien – die Region liegt heute an der türkischen Westküste – um das Jahr 400 v. Chr. ein zweites O eingeführt. Das erste, kurz gesprochene O beliess man an seinem Ort im Alphabet und nannte es fortan Omikron (O-mikron: das kleine O). Für ein lang gesprochenes O hängte man einen neuen Buchstaben hinten ans Alphabet an, das Omega (O-mega: das grosse O).

Offenbar fand der übrige Teil der griechischen Kultur diese Unterscheidung sinnvoll; die beiden O setzten sich durch und sind auch im modernen Griechenland Teil des Alphabets. Dass wir das Omega in unserer Schriftsprache nicht kennen, liegt an den alten Römern. Als diese ihre Buchstaben bei den Griechen abkupferten, nutzten sie eine Vorlage ohne das neue, grosse Omega-O. So gelangte nur das kleine Omikron in den übrigen Teil Europas.

Die Tücken der politischen Korrektheit

Bleibt abschliessend die Frage, warum die neuen Variante des Coronavirus nach diesem kleinen O benannt wird.

Um eine Diskriminierung der «Herkunftsländer» zu vermeiden, werden neue Virusformen seit einiger Zeit nur noch nach griechischen Buchstaben benannt. Die bekannteste ist Delta, doch es gibt inzwischen viele weitere Unterformen, die der Reihe nach durchalphabetisiert wurden: Epsilon, Zeta, Lambda und so weiter. Offenbar haben aber auch die neuen, scheinbar neutralen Virusnamen ihre Tücken. Im griechischen Alphabet wäre eigentlich der Buchstabe Ny (N) drangewesen. Der aber tönte einigen Entscheidern bei der WHO wohl zu sehr nach «New» oder erinnerte gar an die Stadt New York. Also wurde das Ny übersprungen. Der folgende Buchstabe Xi (Chi) wiederum klang irgendwie chinesisch und ähnelte doch sehr dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Also liess man auch das Xi links liegen – und landete so beim Omikron, dem kurzen, kleinen O der Griechen.

Mit dieser Wahl sind die Namensgeber der WHO schon im hinteren Teil des griechischen Alphabets angelangt. Ob man sich überlegt hat, was nach dem letzten Buchstaben, dem Omega, kommt? Entweder, es geht dann wieder von vorn los, oder man muss auf ein neues Zeichensystem ausweichen. – Wie wäre es mit Kyrillisch?