Die Wende im Wandel

22.03.2022 LandwirtschaftAtomstrom erhält europaweit Auftrieb, fossile Brenn- und Treibstoffe geraten zusätzlich unter Druck: In der Energiepolitik tut sich zurzeit einiges. Auch Jürg Grossen beteiligt sich an der Diskussion – mit einer jüngst veröffentlichten «Vertiefung» seiner Roadmap.

JULIAN ZAHND

Vor gut einem Jahr präsentierte Jürg Grossen seine Roadmap – eine mit Zahlen und Grafiken gespickte Anleitung, wie die Energiewende zu schaffen sei. Der Wandel, so die Botschaft des Frutiger glp-Nationalrats, sei nicht Fantasieland, sondern technologisch machbar und ökonomisch sinnvoll. Die höchste Hürde sei der politische Wille.

Seither ist in der Energiepolitik viel passiert. Die Stromlücke, die im Winter unter anderem wegen fehlenden Sonnenlichts bereits ab 2025 drohen könnte, bereitet allgemein Sorgen. Allein mit alternativen Energieträgern scheint sie nicht so leicht überbrückbar zu sein. Im EU-Raum bestehen daher Pläne, Atomstrom und sogar fossile Energieträger unter gewissen Bedingungen als ökologisch zu taxieren. Es ist der Versuch, den eingeschlagenen Kurs weiterzuverfolgen, ohne dabei die Stromversorgung zu gefährden. Auch in der Schweiz machten sich Befürworter der Kernkraft in letzter Zeit wieder vermehrt bemerkbar. Die Schweiz, so die Botschaft, könne sich eine Abkehr von der «sauberen» Atomenergie nicht leisten. Energieministerin Simonetta Sommaruga präsentierte Mitte Februar zudem Pläne für den Bau einzelner Gaskraftwerke, um die Stromversorgung im Winter sicherzustellen.

Der Krieg in der Ukraine gab der Debatte schliesslich eine neue Stossrichtung, die fossilen Energieträger geraten nun zusätzlich unter Druck. Die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl wurde Europa deutlich vor Augen geführt. Ist es legitim, Rohstoffe von einem kriegsführenden Staat zu importieren? Und wie lange ist dieser Import überhaupt noch möglich? Solche Fragen dominieren zurzeit die Diskussion.

Erste Priorität: Strom sparen

Parallel zu diesen Geschehnissen arbeitete Jürg Grossen weiter an seiner Roadmap. Kürzlich präsentierte er in diesem Zusammenhang erste vertiefte Analysen. Grossens Stossrichtung ist nach wie vor dieselbe. Sein Ideenkonstrukt basiert auf den fünf Säulen:

• Steigerung der Stromeffizienz um 40 Prozent

• Elektrifizierung der Sektoren Verkehr und Gebäude

• Massiver Zubau von Photovoltaik

• Saisonspeicher mittels Power-to-X

• Harmonisierung von Stromverbrauch und -produktion.

Innerhalb dieser Punkte gibt es eine klare Priorisierung. «Es tönt banal, ist aber essenziell: Die Vermeidung von Energieverbrauch ohne Nutzen ist ein Schlüssel zum Erfolg. Jede Kilowattstunde, die nicht verbraucht wird, muss weder produziert noch transportiert oder zwischengespeichert werden», so der Frutiger. Um den Stromverbrauch zu drosseln, setzt der glp-Politiker primär auf Technologien wie Wärmedämmung, auf eine dezentrale Stromerzeugung mittels Photovoltaik und auf eine intelligente Steuerung, damit der Strom dorthin gelangt, wo er gebraucht wird. Für einen liberalen Politiker wie ihn eher ungewöhnlich, nimmt Grossen auch den «Nice-to-have»-Verbrauch ins Visier. So ist es für ihn etwa denkbar, dass energieintensive Angebote wie Skilifte, Kinos oder Wellnessanlagen bei akutem Strommangel gegen Vergütung ihren Betrieb temporär drosseln. «Es liegt mir fern, den Komfort einschränken zu wollen. Aber ich stelle die Frage, ob dieser auch in jeder Ausnahmesituation bis zum Maximum gewährleistet sein muss», so Grossen.

Zweite Priorität: Strom speichern

Weil Solaranlagen je nach Tages- und Jahreszeit unterschliedlich viel Strom produzieren, legt Grossen bei seiner jüngsten Publikation den Fokus auf Speichermethoden. Die Herausforderung liegt darin, die Überproduktion an sonnigen Sommertagen für lichtärmere Zeiten (nachts und im Winter) zu nutzen. Um kurzfristige Schwankungen auszugleichen, setzt er auf Batterien von Elektroautos, die bei Bedarf ans private Stromnetz angeschlossen werden könnten. Grossen rechnet vor, dass auf diese Weise im Jahr 2050 die gesamte Stromversorgung der Schweiz für gut zwei Stunden aufrechterhalten werden könnte.

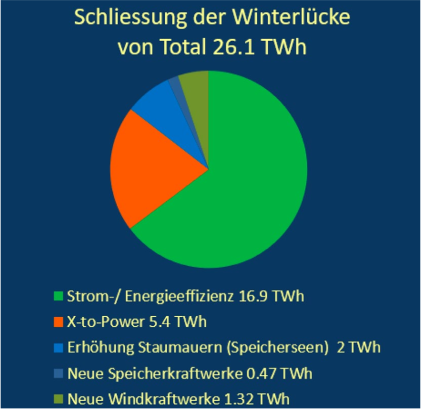

Für den saisonalen Ausgleich hingegen seien die Speicherseen zentral, deren Zahl und Volumen ausgebaut werden müsse. Relevant sei zudem das sogenannte «Power-to-X-to-Power»-Verfahren, bei dem Strom aus alternativen Quellen mithilfe von CO2 in synthetische Brenn- und Treibstoffe umgewandelt wird. Diese können dann entweder direkt verwendet oder aber im Winter rückverstromt werden. Dieses Verfahren sei zwar ineffizient, wie Grossen einräumt: Zwei Drittel der Energie gehen bei den Umwandlungsprozessen verloren. Allerdings sei es die beste aller Alternativen. «Die Technologie ist zwingend, um das Ziel Netto-Null in Bezug auf Treibhausgase bis spätestens 2050 zu erreichen.» In seinem Modell würde das «Power-to-X-to-Power»-Verfahren künftig rund 20 Prozent der prognostizierten Stromlücke im Winter decken (siehe Grafik links).