Glaube, Partei und Staatsmisstrauen

17.05.2022 LandwirtschaftNur eine Gemeinde im Frutigland stimmt der erweiterten Widerspruchslösung zu, insgesamt wird das Transplantationsgesetz im Tal deutlich abgelehnt. Mehrere Gründe dürften zu dieser Skepsis beigetragen haben, und sie alle spielen nicht zum ersten Mal eine Rolle.

MARK ...

Nur eine Gemeinde im Frutigland stimmt der erweiterten Widerspruchslösung zu, insgesamt wird das Transplantationsgesetz im Tal deutlich abgelehnt. Mehrere Gründe dürften zu dieser Skepsis beigetragen haben, und sie alle spielen nicht zum ersten Mal eine Rolle.

MARK POLLMEIER

Wollte man das Frutigland politisch in ein Schema pressen, würde dieses häufig so aussehen: Kandersteg und der Rest. Die übrigen Gemeinden im Tal sind sich meistens einig und in Opposition zum allgemeinen Trend. Die Kandersteger dagegen stimmen überwiegend wie die Schweiz.

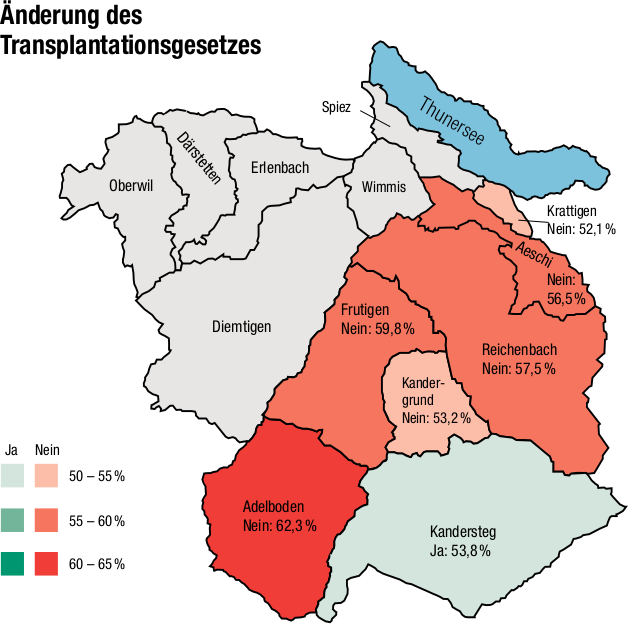

So ist es auch diesmal. In Kandersteg sagten knapp 54 Prozent der StimmbürgerInnen Ja zum Transplantationsgesetz. Im restlichen Frutigland liegen die Zustimmungswerte überall unter 50, in Adelboden sogar unter 40 Prozent. Nicht einmal in Krattigen und Spiez, wo man sonst ähnlich stimmt wie in Kandersteg, fand das neue Organspendemodell eine Mehrheit.

Die Parteipolitik

Auf der Suche nach Gründen wird man rasch fündig. Da ist zunächst der parteipolitische Faktor. SVP, EDU und EVP hatten sich aus ethischen und verfassungsrechtlichen Gründen gegen das Transplantationsgesetz ausgesprochen. Diese drei Parteien haben im Frutigland viele Anhänger, was einen Teil des Ergebnisses erklärt. In Kandersteg kommt die SVP bei kantonalen Wahlen auf rund 35 Prozent, EDU und EVP spielen nahezu keine Rolle.

Die Frömmigkeit

Ein zweiter Grund, die erweiterte Widerspruchslösung kritisch zu sehen, liegt in der religiösen Orientierung. Dass gläubige Menschen einen anderen Blick auf Leben und Tod haben, zeigte sich schon während der Corona-Pandemie. Gut möglich, dass dieser Effekt auch beim Thema Organspende auftrat. Aus christlicher Perspektive ist das Leben – und damit auch der menschliche Körper – ein Geschenk Gottes. Die Frage, ob der Mensch nach Belieben über diesen Körper verfügen darf, ist damit auch eine religiöse. Mancher mag zum Ergebnis kommen, dass eine Organspende eine Einmischung in Gottes Pläne darstellt.

Nun ist es natürlich schwierig, von aussen die Frömmigkeit ganzer Gemeinden einzuschätzen. Tatsache ist jedoch, dass zumindest Freikirchen in Kandersteg nach wie vor keine grosse Rolle spielen – während sie namentlich in Frutigen und Adelboden fest verankert sind. Zufall oder nicht, sind dies auch die beiden Gemeinden im Frutigland mit dem tiefsten Ja-Stimmen-Anteil zum Transplantationsgesetz.

Das Staatsverständnis

Ein dritter Grund für das Abstimmungsresultat könnte die Rolle des Staates sein, und auch in diesem Punkt gibt es eine Verbindung zur Pandemie. In vielen Gemeinden des Frutiglandes sah man die Corona-Massnahmen des Staates bis zuletzt ausgesprochen kritisch. Das schlug sich nicht zuletzt in der Abstimmung zum Covid-Gesetz nieder, das in der Region mehrheitlich und teils wuchtig abgelehnt wurde. Eine Ausnahme bildete auch hier Kandersteg, wo man dem Covid-Gesetz mit fast 66 Prozent zustimmte. Zusammen übrigens mit Krattigen (Ja-Stimmen-Anteil bei knapp 53 Prozent).

Für das Abstimmungsverhalten zentral war die Beurteilung des staatlichen Handelns. Die Ablehnung des Covid-Gesetzes ging meist einher mit einer zumindest in dieser Frage äusserst kritischen Sicht auf die Behörden – bis hin zu der Annahme, dass politische Entscheider Teil einer grossen Verschwörung seien.

Ähnliche Gedanken wurden auch vor der Abstimmung über das Transplantationsgesetz geäussert. Mancher befand, der Staat habe sich bei einer so persönlichen Frage wie der Organspende generell nicht einzumischen. Andere vermuteten auch in diesem Fall eine versteckte Agenda, etwa finanzielle Beweggründe. Auch dieses seit der Pandemie bestehende Staatsmisstrauen mag zum aktuellen Abstimmungsergebnis beigetragen haben.

Skepsis im Zentrum der Schweiz

Abgesehen vom Frutigland war die Begeisterung auch in grossen Teilen der Deutschschweiz nicht allzu ausgeprägt. Dass die Vorlage am Ende doch mit 60 Prozent Ja-Stimmen angenommen wurde, lag im Wesentlichen an den Resultaten aus der lateinischen Schweiz. Die Bevölkerung im Westen und Süden des Landes stimmte dem neuen Organspendemodell teils deutlich zu, in etlichen Gemeinden der Romandie sagten über 80 Prozent der Abstimmenden Ja. Ob es am anderen Staatsverständnis liegt, ob sich die grenznahen Regionen an den Nachbarstaaten Frankreich, Italien und Österreich orientiert haben, die bei der Organspende bereits auf eine Widerspruchslösung setzen, ob die geringere Bedeutung der SVP eine Rolle gespielt hat – all das bedarf noch einer vertieften Untersuchung.

Nun sind Staat und Bürger gefragt

Für eine Regelung, die so weitgehend in die persönliche Integrität von Menschen eingreift, sind 40 Prozent Ablehnung – oder noch mehr, wenn man die Deutschschweiz in den Blick nimmt – jedenfalls kein geringer Anteil. Auch die tiefe Abstimmungsbeteiligung von unter 40 Prozent lässt nicht auf einen breit abgestützten Entscheid schliessen.

Der Bundesrat muss nun dafür Sorge tragen, dass die Vorbehalte der Skeptiker ausgeräumt werden können. Dies betrifft in erster Linie Informationspflichten zu Widerspruchsmöglichkeiten, daneben auch das Register, in dem diese Widersprüche zuverlässig und sicher erfasst werden müssen. Den Gesundheitsbehörden muss klar sein: In einem derart sensiblen Bereich dürfen keine Fehler passieren. Schon ein Datenskandal wie beim elektronischen Impfpass oder zuletzt bei Swisstransplant wäre ein Desaster für das Ziel, das man eigentlich erreichen will: die Zahl der Spendewilligen merklich zu erhöhen.

Aber auch die Bürgerinnen und Bürger sind nun in der Pflicht. Umfragen haben regelmässig gezeigt, dass das Anliegen in der Bevölkerung als wichtig wahrgenommen wird. Wenn dem aber so ist, sollte es zumindest im Familienkreis kein Geheimnis sein, wer wie zu einer Organentnahme steht. Anders formuliert: Jeder kann die engsten Angehörigen vor schwierigen Situationen schützen, wenn er sie rechtzeitig über die eigene Einstellung aufklärt.