Nähen ist eines der ältesten Handwerke. Schon die Neandertaler verarbeiteten Leder oder Pelz, um sich vor Kälte zu schützen. Die Entwicklung der Instrumente – vom einfachen Werkzeug aus Geweihmaterial oder Knochen bis zur heutigen Maschine – dauerte mehrere ...

Nähen ist eines der ältesten Handwerke. Schon die Neandertaler verarbeiteten Leder oder Pelz, um sich vor Kälte zu schützen. Die Entwicklung der Instrumente – vom einfachen Werkzeug aus Geweihmaterial oder Knochen bis zur heutigen Maschine – dauerte mehrere Jahrtausende. In einem spannenden Vortrag zeichnete Tino Jaun sie nach.

KATHARINA WITTWER

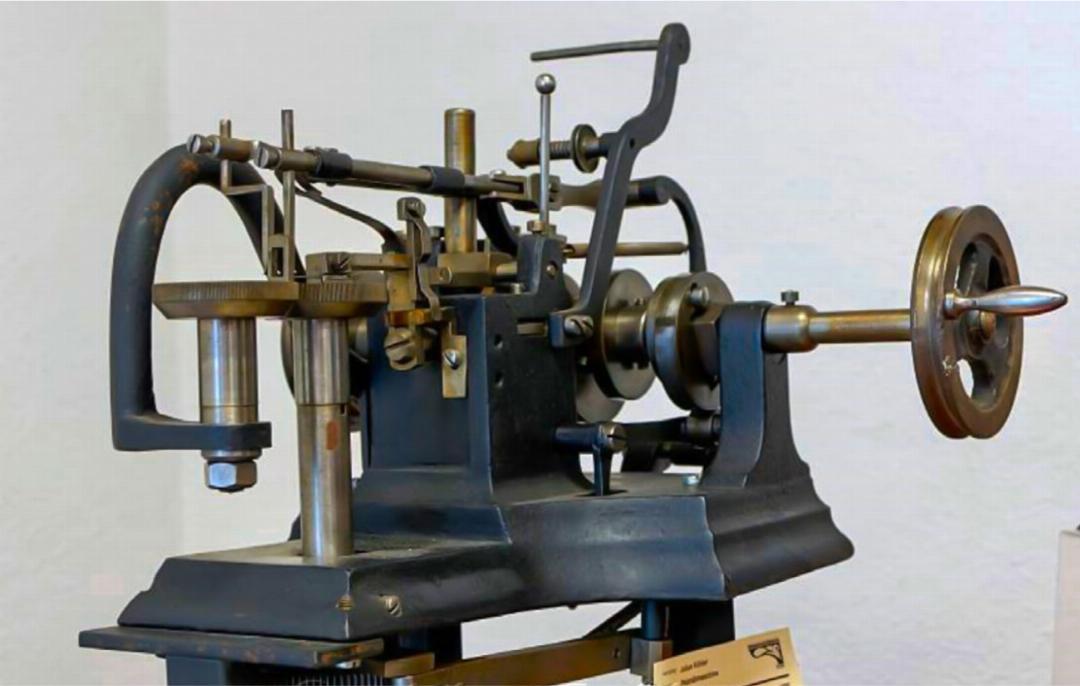

Tino Jaun, Mitinhaber des Nähmaschinenmuseums in Dürnten (ZH), wusste in seinem Vortrag «Die mechanische Nähmaschine – ein Werkzeug macht Geschichte» äusserst Spannendes zu erzählen. Mit seinem kurzweiligen Referat, das er mit Bildern ergänzte, zog er die ZuhörerInnen in seinen Bann. Auch hatte er einige exklusive Stücke aus seiner Sammlung mitgebracht, die kaum jemand als solche identifiziert hätte.

Erstes technisches Massenprodukt in der Industriegeschichte

Nachdem die Dampfmaschine erfunden worden war und man damit unter anderem Web- und Spinnmaschinen betrieben hatte, kam der Wunsch auf, auch das Nähen zu mechanisieren. Die erste patentierte Maschine entstand 1790 in England. Um 1830 hätte in Frankreich ein gewisser Barthélemy Thimonnier 80 seiner bereits sehr ausgeklügelten Nähmaschinen der französischen Armee verkaufen können. Doch daraus wurde nichts: Weil die Schneider um ihr Auskommen bangten, zündeten sie die Fabrik an.

Isaac Merritt (Rei)Singer, ein Amerikaner mit Deutschen Wurzeln, war ein brillanter Techniker. Um 1850 gewann er einen Wettbewerb, indem er aus den besten Teilen aller bisherigen Maschinen und eigenen Erfindungen ein brauchbares und industriell herstellbares Modell baute. Weil dieses jedoch kaum bezahlbar war, erfand er den Leasing-Vertrag. 40 Jahre später stellte die Firma Singer jährlich eine Million Nähmaschinen her, beherrschte 80 Prozent des Weltmarktes und produzierte in mehreren Ländern. Das grösste Werk – inklusive Hafenanschluss – befand sich in Schottland, wo zu den besten Zeiten 16 000 Personen arbeiteten. In dieser Grossproduktion entwickelte sich auch die Herstellung der Produktionswerkzeuge und -maschinen. Aus diesen Aktivitäten ging der Beruf des Feinmechanikers hervor.

Alle wollten dieses Prestigeobjekt

Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Deutschland über 200 Nähmaschinenwerke. Die Konkurrenz wuchs und der Preis fiel. Schon damals wurde der Patentschutz mit minimalen Veränderungen bei der Herstellung umgangen. Je reicher die Klientel, desto aufwändiger waren die Dekorationen und umso teurer eine Maschine. Blumenranken oder Tiere wurden durch Familienwappen oder andere Sonderwünsche ersetzt und mit Blattgold aufgetragen. Ganz nobel waren Intarsien aus Perlmutt. Referent Tino Jaun bezweifelt, dass diese Maschinen in reichen Haushalten jemals benutzt worden sind. Wer etwas auf sich hielt, drapierte sich fürs Familienfoto um (s)ein Prestigeobjekt.

Kleider ab Stange, die um die vorletzte Jahrhundertwende aufkamen, läuteten den Untergang der Nähmaschinenindustrie ein. Einige Werke sattelten um, bauten erst Fahrräder, später Motorräder und schliesslich Autos – so unter anderem die Firmen Opel oder Peugeot.

Infos zum Nähmaschinenmuseum in Dürnten finden Sie unter www.frutiglaender.ch im Bereich Web-Links.