Ein junger Wissenschaftler aus dem Frutigland

12.08.2025 Bildung|Schule

Zum zweiten Mal in Folge verlieh die Schweizerische Studienstiftung in Zusammenarbeit mit der «Bärbel und Paul Geissbühler Stiftung» Raphael Zumbrunn ein Exzellenzstipendium für ausgewählte Studierende der MINT-Disziplinen, wie der ...

Zum zweiten Mal in Folge verlieh die Schweizerische Studienstiftung in Zusammenarbeit mit der «Bärbel und Paul Geissbühler Stiftung» Raphael Zumbrunn ein Exzellenzstipendium für ausgewählte Studierende der MINT-Disziplinen, wie der «Frutigländer» vom 18. Juli 2025 berichtete. Der «Frutigländer» wollte nun wissen, was es denn mit diesem Stipendium auf sich hat und was der junge Adelbodner Student im MINT-Bereich genau erforscht.

JACQUELINE RÜESCH

Raphael Zumbrunn, der in den nächsten Wochen an der ETH Zürich seinen Bachelor in Interdisziplinärer Naturwissenschaft mit der mündlichen Prüfung zu seiner Bachelorarbeit abschliesst, interessiert sich für verschiedene Disziplinen wie Physik, Chemie, Astronomie und Philosophie. Bereits während der Gymnasialzeit nahm er 2021 erfolgreich an der Physik-Olympiade teil, wo er Silber gewann, und machte rein aus Spass und Neugierde zusammen mit einem Freund auch bei der Philosophie-Olympiade mit, wie er erzählt.

«Anders als zum Beispiel bei Anlässen im Profisport war es für mich während dieser Zeit allerdings eher kooperativ als kompetitiv», erzählt er. Er habe viele Leute kennengelernt und pflege immer noch Kontakt zu ihnen. Ihm mache es einfach Spass, mit anderen Lernenden zusammen etwas herauszufinden. Er habe viel Neues gelernt und vor allem auch im Wettbewerb mit sich selbst gestanden. «Für mich war es nicht vordergründig ein Wettkampf, sondern ein Erforschen und Austesten der eigenen Grenzen.»

Vom Olympia-Teilnehmer zum Organisator

Seine eigene Teilnahme an der Olympiade ist nun schon eine Weile her. Jetzt, an der ETH Zürich seine Vorhaben verwirklichend, organisiert Raphael Zumbrunn selbst, zusammen mit Mitstudierenden, die Schweizer Teilnahme an der Astronomie-Olympiade.

Auf die Idee dazu seien sie durch eine Kollegin und jetzige Mitorganisatorin gekommen, welche Astronomie studiere und eine solche Olympiade in ihrem Fach vermisste. «Ich möchte etwas zurückgeben, den MaturandInnen die Freude am Fach und am Nachforschen eröffnen und ihnen Hilfestellung leisten. Es macht mir Spass, ihnen bei der Forschung zuzusehen und ihnen Wissen zu vermitteln», meint er.

Er selbst habe beim Wechsel vom Olympia-Teilnehmer zum Organisator der Schweizer Teilnahme an der Astronomie-Olympiade sehr viel dazugelernt. Beispielsweise habe er sich zuvor kaum konkreter mit Buchhaltung oder auch der Organisation von Gruppenreisen befasst, konnte aber die TeilnehmerInnen aufgrund seiner eigenen Erfahrung sehr gut unterstützen. Besonders nützlich im Hinblick auf seine berufliche Kariere sei für ihn auch, dass er gelernt habe, wie man eine Gruppe führe.

Interdisziplinäre Naturwissenschaft

Anders, als die Organisation der Astronomie-Olympiade vermuten lässt, hat Raphael Zumbrunn sonst eigentlich kaum etwas mit Astronomie zu tun. Während seines Studiums der Interdisziplinären Naturwissenschaft kombiniert er die beiden Disziplinen Physik und Chemie und beschäftigt sich vor allem mit der physikalischen Chemie und der Quantenphysik.

«Ich wollte Interdisziplinäre Naturwissenschaften studieren, weil es viele Forscher gibt, die sich untereinander nicht verstehen», begründet er seine Studienwahl. Das Lustige sei, dass diese Forscher im Grunde oftmals dieselbe Sache betrachten und trotzdem aneinander vorbeireden. Die Interdisziplinäre Naturwissenschaft sei dazu da, zwischen den Disziplinen zu vermitteln. Er sei somit etwas wie ein Übersetzer.

So erforsche der Chemiker zum Beispiel eine Sache vom Grossen hin zum Kleinen, von einer Sache zur Formel, zur chemischen Zusammensetzung eines Dinges oder einer Substanz, erklärt Zumbrunn. Der Physiker aber erforsche eine Sache vom Kleinen, von den Molekülen, hin zum Grossen, zu deren Auswirkung auf die Umwelt. Der Physiker denke auch nicht in chemischen Formeln, sondern mathematisch. Das ist das, was Raphael Zumbrunn fasziniert. Seine Rolle in der Interdisziplinären Naturwissenschaft sei es, für die beiden zu dolmetschen, sodass zusammen oder füreinander gearbeitet werden kann. «Es ist vergleichbar mit jemandem, der eine Kamera baut für die Tierfotografie, und nicht weiss, was denn der Tierfotograf für Anforderungen an eine Kamera stellt. Hier braucht es Vermittlung, Verständnis für das Bedürfnis des anderen. Damit etwas Grösseres entstehen kann.»

Spin-Physik und Festkörperchemie

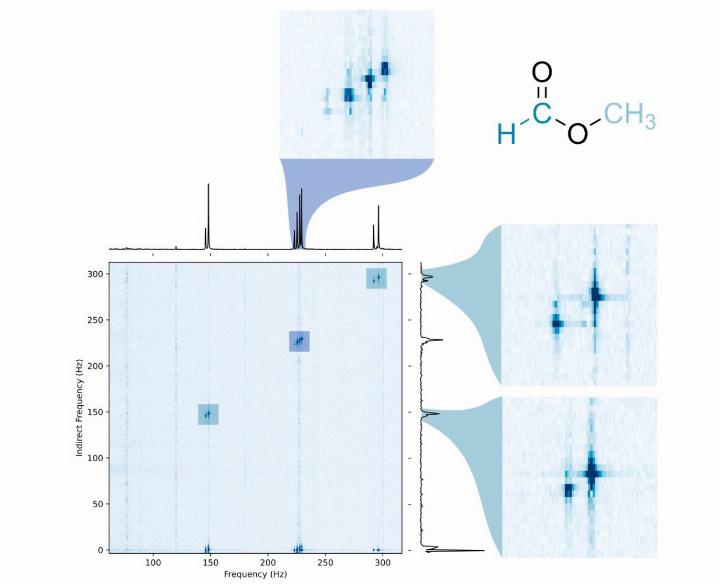

Doch Raphael Zumbrunn geht noch tiefer. Innerhalb der Quantenphysik und Molekularchemie befasst er sich insbesondere mit Spin-Physik und Festkörperchemie. In diesem Bereich verfasste er seine Bachelorarbeit zum Thema Kernspinresonanz im Null- bis Ultra-Niederfeldbereich.

Ein Spin sei eine Art Magnetchennadel im Kern eines Atoms, einer fundamentalen physikalischen Einheit, erläutert Raphael Zumbrunnen dem «Frutigländer» sein Spezialisierungsgebiet. Anhand dieser Magnetchennadel könne man messen, aus welchen Atomen ein Molekül, eine chemische Verbindung, zusammengesetzt ist. Je nach Zusammensetzung hat ein Molekül eine andere magnetische Resonanz oder je nach Nachbarschaft, also neben welchen anderen Atomen sich ein Atom befindet, erhält auch dieses Atom eine andere Resonanz. Anhand der magnetischen Schwingung kann man erkennen, dass ein Molekül z.B. aus Kohlenstoff (C) und Wasserstoff (H) besteht und wie es aufgebaut ist. «Auf dem Level dieser kleinsten Einheit wird nun auch ersichtlich, wo der Zusammenhang zwischen Physik und Chemie liegt», erklärt Raphael Zumbrunn.

Wissen für das Frutigland?

Der Nutzen der Kenntnis dieser Zusammenhänge liegt darin, dass die Quantenphysik hiermit eine Basis hat, um unter anderem auch neue Materialien zu finden, welche die Wirtschaft verwenden kann, wie zum Beispiel die Mobilfunktechnologie die Halbleiter oder die Medizin- und Pharmaindustrie Knochenmaterial für bestimmte PatientInnen. Die Industrie wiederum kann aufgrund dieser Vermittlung zwischen Physik und Chemie effizientere Messgeräte herstellen oder eben beispielsweise die Halbleitertechnologie verbessern.

Die Frage, welchen Nutzen denn die FrutigländerInnen von diesen Forschungen hätten, könne man nicht so direkt beantworten, meint Raphael Zumbrunn. «Die Forschung ist ziemlich abstrakt, ihr Nutzen wird immer erst viel später sichtbar. Es ist eine Investition in die Zukunft. Aber das Frutigland ist Teil der Welt und die Welt ist Teil der Forschung, somit fällt auch das Resultat einer Forschung irgendwann auf das Frutigland zurück, zum Beispiel eben mit Materialien, welche die Bevölkerung des Frutiglands in ihren Handys täglich mit sich herumträgt, oder Materialien, von denen diese Menschen während einer Operation profitieren. Newton wusste nicht, dass wir dank seinen Erkenntnissen später auf dem Mond landen würden oder dass er uns dadurch mit der Existenz von Satelliten und Google Maps das Leben einfacher macht. Ohne diese Erkenntnisse aber wären wir heute nicht da, wo wir jetzt sind.»

Die Welt mit den Augen eines Physikers

Wie sieht denn eigentlich die Welt mit den Augen von PhysikerInnen gesehen aus? Betrachten PhysikerInnen die Welt anders, wie zum Beispiel FotografInnen, welche überall die Schönheit sehen, tolle Sujets für coole «Schüsse»? «Ich sehe die Welt mit einer Linse mehr», antwortet Raphael Zumbrunn dem «Frutigländer». «Ich sehe überall versteckte Rätsel, die es zu lösen, zu verstehen gibt. Wenn ich einen Regenbogen oder eine Welle im Meer betrachte, geniesse ich einfach ein schönes Naturphänomen oder aber auch schlicht die Perfektion der Welt. Die Welt ist mathematisch perfekter, als man denkt.»

Raphael Zumbrunn sieht aber vor allem auch in die Zukunft. Der leidenschaftliche Forscher ist bestrebt, die Geheimnisse der Welt entdecken zu dürfen und lüftet gerne ihre Rätsel. Er möchte deshalb später auch in die Forschung, wisse aber nicht, ob es möglich sein wird, weil die Forschungsgelder und vor allem auch die Arbeitsplätze dort beschränkt sind.

Er würde sehr gerne im Frutigland bleiben, aufgrund seines Forschungswunschs wäre er aber wahrscheinlich gezwungen, im Ausland zu arbeiten. So wurde ihm auch sein erstes Stipendium zur Verfügung gestellt, damit er seinen Forschungsaufenthalt im kalifornischen Berkeley (USA) finanzieren konnte. An der Universität Berkeley konnte er nicht nur an einem Forschungsprojekt mitarbeiten, sondern auch deren millionenschwere Infrastruktur benutzen, welche er an der ETH Zürich in dieser Form nicht zur Verfügung hat.

Dass die ETH diese Messgeräte nicht zur Verfügung habe, sei auch sinnvoll, meint Raphael Zumbrunn. Es sei besser, Gelder für die Forschung zu investieren und für Reisen, als dass sich jede Universität die gleichen Maschinen und Messgeräte anschaffe. Dies bringe Bewegung in die Forschung, Austausch und setze die Ressourcen dort ein, wo sie für alle sinnvoll seien.

In Berkeley existiere nun auch ein IT-Programm, das er während seines Aufenthalts programmiert habe, um die Messungen der einen Maschine noch genauer zu machen; es stehe seither für andere ForscherInnen zur Verfügung.

Er selbst würde aber lieber in der Schweiz weiterforschen, meint Raphael Zumbrunn. Erstmal aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Stabilität, aber vor allem auch, weil er hier zuhause sei. «Die Schweiz hat den Vorteil, dass das, was die Menschen hier sagen oder versprechen, noch etwas zählt. Man kann sich hier auf die Leute verlassen.»

Doch zunächst geht es für ihn weiter mit dem Übertritt in den Masterstudiengang Interdisziplinäre Naturwissenschaft an der ETH, welchen er unter anderem auch mit dem neulich erhaltenen Stipendium finanzieren wird.