Vor zehn Jahren im «Frutigländer»

24.01.2023 RegionLOKALHISTORIE Zeitungen verfolgen Geschehnisse über längere Zeiträume, so auch der «Frutigländer». Blättert man in alten Ausgaben, fällt auf, wie lange manche Themen die Region bewegen. Vieles, was vor zehn Jahren seinen Anfang nahm, ist ...

LOKALHISTORIE Zeitungen verfolgen Geschehnisse über längere Zeiträume, so auch der «Frutigländer». Blättert man in alten Ausgaben, fällt auf, wie lange manche Themen die Region bewegen. Vieles, was vor zehn Jahren seinen Anfang nahm, ist bis heute aktuell.

In der Serie «Vor zehn Jahren» blicken wir regelmässig eine Dekade zurück und zeichnen nach, wie sich bestimmte Themen – oder Karrieren – entwickelt haben. Der zweite Teil umfasst das Quartal um den Jahreswechsel 2012 / 2013.

Weltcup: Finanzielle Sorgen, schwache Schweizer

Obwohl sich der Weltcup grosser Beliebtheit erfreut und jährlich Zehntausende Fans und Feierlustige zum Chuenisbärgli lockt, ging die Rechnung oft nicht auf. Steigende Anforderungen führten zu höheren Kosten, während die Einnahmen kaum Schritt halten konnten. Kam dann noch Wetterpech hinzu, hinterliess der Anlass schnell einmal Defizite in sechsstelliger Höhe. Dass es auf lange Sicht nicht so weitergehen konnte, thematisierten die Verantwortlichen bereits vor zehn Jahren: Im Vorfeld der Adelbodner Skitage 2013 titelte der «Frutigländer»: «Weltcup-AG blickt mit leichter Sorge in die Zukunft». Verwaltungsratspräsident Peter Willen erklärte damals, dass die Veranstaltung überhaupt nur unter Idealbedingungen mit einer schwarzen Null abschliessen könne – und plädierte dafür, dass sich die wichtigsten Nutzniesser künftig mehr an den Kosten beteiligen müssten.

Tatsächlich wurden Defizite in den Folgejahren eher zur Regel denn zur Ausnahme, bis die Organisatoren 2019 drastischere Töne anschlugen: «Die Fortführung der Adelbodner Weltcuprennen ist gefährdet.» Man lud zum runden Tisch, sprach mit örtlichen Vereinen, mit dem Kanton und mit Swiss-Ski, gründete einen Gönnerverein und verabschiedete schliesslich eine Finanzierungsstrategie für die Jahre 2020– 2024. Diese beinhaltete unter anderem eine Verdopplung des jährlichen Gemeindebeitrags sowie eine Anhebung der Tourismusförderungsabgabe. Die Weltcup AG selbst erhöhte ihr Aktienkapital und nahm (infra-)strukturelle Verbesserungen vor. Doch bevor die neue Strategie ihre Wirkung entfalten konnte, kam Corona: 2021 fand das Rennen ganz ohne Publikum statt und 2022 galt die Zertifkatspflicht. Immerhin: Dank Sonderbeiträgen schlossen beide Jahre ausgeglichen ab. Ob der Weltcup auch unter Normalbedingungen auf tragfähigeren Füssen steht, wird sich frühestens in diesem Jahr zeigen – also zehn Jahre, nachdem Peter Willen erste Bedenken äusserte.

Was sich seither übrigens definitiv verbessert hat, ist die sportliche Bilanz der Schweizer. 2013 schrieb der «Frutigländer»: «Schaffte es ein Eidgenosse im ersten Lauf unter die ersten dreissig und somit in den zweiten Lauf, wurde er wie ein Sieger gefeiert. Das spricht für den desolaten Zustand, in dem sich das Männerteam zurzeit befindet.» Zehn Jahre später zeigt sich ein völlig anderes Bild: Mit Wiederholungssieger Marco Odermatt und mit LoÏc Meillard haben es gleich zwei Schweizer aufs Riesenslalom-Podest geschafft.

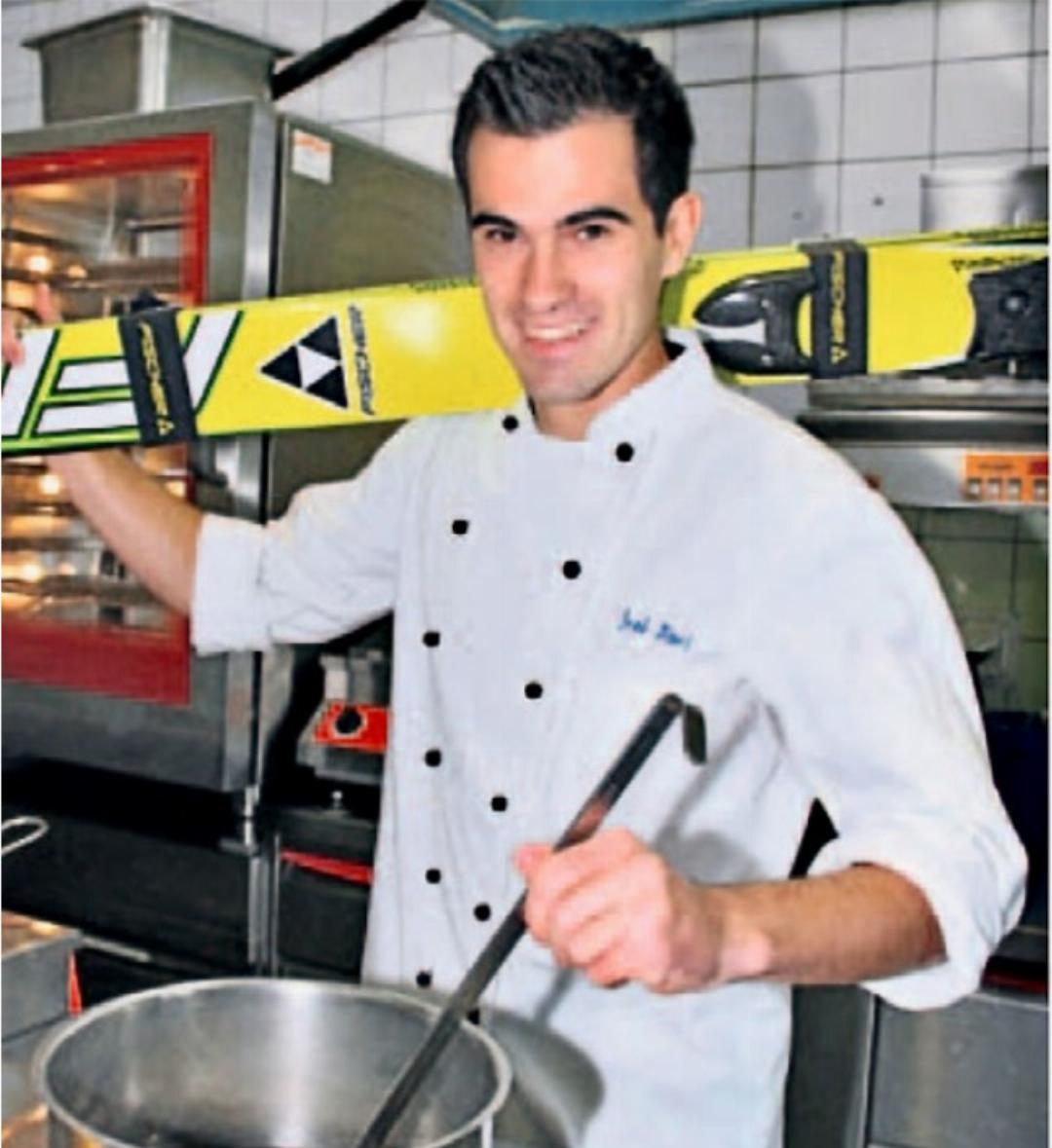

Rücktritt und Rückkehr eines Kombinierers

Dass es nicht immer am Potenzial der Sportler liegen muss, wenn sich kein Erfolg (mehr) einstellt, zeigt beispielhaft die Karriere des Kanderstegers Joel Bieri. Ab 2008 startete der Nordisch-Kombinierer im B-Kader von Swiss-Ski. Nach mehreren Podestplätzen und Top-Ten-Rängen sowie zwei Bronzemedaillen an Schweizermeisterschaften galt Bieri zu jener Zeit als Nachwuchshoffnung. Sein erfolgreichstes Jahr hatte er 2009. Doch schon bald bremste ihn die eigene Gesundheit aus: zuerst ein Leistenbruch, danach Übertraining und schliesslich noch Hüftoperationen. An die einstigen Leistungen konnte der Kandersteger nach all diesen Rückschlägen nicht mehr anknüpfen. Im November 2012 trat er deshalb vom Leistungssport zurück und konzentrierte sich auf seine frisch begonnene Kochlehre. Es dauerte allerdings nicht lange, bis es ihn wieder in die Welt des Sports zog – wenn auch auf die andere Seite. Er übernahm das Nachwuchstraining beim Skiclub Kandersteg, studierte Sportmanagement in Chur, veranstaltete als OK-Chef die nordische Junioren-WM in Kandersteg und ist seit 2020 Nachwuchschef für die Sportarten Skispringen und nordische Kombination bei Swiss-Ski.

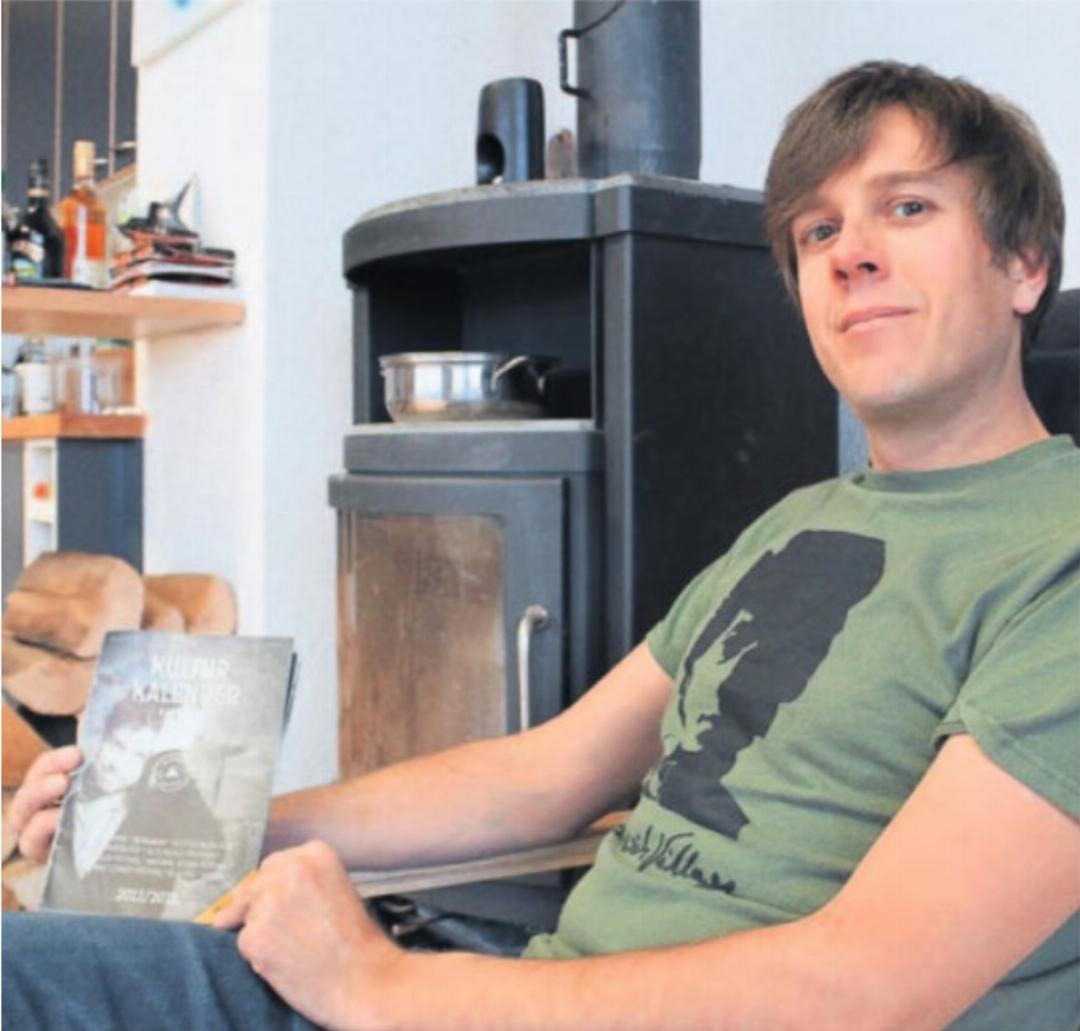

Kulturförderung ohne Förderung

«Ich bin lieber ein grosser Fisch im kleinen Teich als ein kleiner Fisch im grossen Teich.» Mit diesen Worten begründete der DJ und Kulturveranstalter Reto Grossen seine Rückkehr ins Frutigland, nachdem er mehrere Jahre erfolgreich in der Zürcher Musikszene tätig gewesen war. Sein dort geknüpftes Netzwerk wollte er fortan dazu nutzen, das kulturelle Angebot im Tal zu erweitern. Im November 2012 rief er den Verein Kander Kultur ins Leben, mit dem Ziel, aufstrebenden Künstlern ebenso eine Bühne zu bieten wie grossen Namen. Im «Frutigländer»-Interview erzählte der damals 37-Jährige von seinen Plänen: «Mir schwebt ein Kulturzentrum in Frutigen vor. Ein Gebäude mit Restaurant und Pub und einem Partysowie Konzertraum, der rund 500 Leuten Platz bietet.» Zwei Jahre später fand Kander Kultur tatsächlich sein Vereinslokal: die Badi Lounge. Den Versuch, dort auch ein Restaurant zu betreiben, bezeichnet Grossen

Nachhinein jedoch als «schwerwiegende Fehleinschätzung» mit finanziellen Folgen. Erst durch die Umstellung auf ein reines Eventlokal ging es mit der Badi Lounge und dem Verein wieder bergauf. Zahlreiche Veranstaltungen hat Kander Kultur in den letzten zehn Jahren organisiert – von Lesungen und Sportlervorträgen über «Wohnzimmerkonzerte» und Partys bis hin zu grossen Festivals mit prominenten Bands wie Patent Ochsner. Heute steht der Verein auf solideren Füssen – allerdings nach wie vor ohne Subventionen. Dabei betonte Grossen im «Frutigländer»-Interview von 2012: «Damit wir etwas Tolles aufbauen können, brauchen wir definitiv öffentliche Gelder.» Obwohl sich Kander Kultur de facto ohne diese Gelder etabliert hat, ist Vereinspräsident Grossen weiterhin der Meinung: «Die Kulturföderung ist auch eine öffentliche Aufgabe.»

Folgenschwere Initiative

Die überraschende Annahme der Zweitwohnungsinitiative war ein Paukenschlag – mit Nachhall. Noch Monate später herrschte grosse Verunsicherung in den Gemeindeverwaltungen und in der Baubranche des Tals. Am 11. Dezember 2012 urteilte der «Frutigländer»: «Zweitwohnungsvorlage ist eine Baustelle». Der Hintergrund: Anfang 2013 sollte eine Verordnung in Kraft treten, die es Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von über 20 Prozent verbot, neue Zweitwohnungen zu bauen. So klar dieses Verbot auf den ersten Blick schien, so unklar war, wen es überhaupt betrifft. Ursprünglich sollten nebst Adelboden und Kandersteg auch die übrigen Frutigländer Gemeinden unter die Verordnung fallen. Diese wehrten sich jedoch schon bald und fochten die Berechnungsgrundlage des Bundes an. Als Erstes erbrachte die Gemeinde Aeschi den Beweis, dass ihr Zweitwohnungsanteil unter 20 Prozent lag. Im Mai 2013 wurde sie wieder von der Liste des Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE) gestrichen. Auch die anderen fielen später aus der Verordnung – bis auf Adelboden und Kandersteg, deren hohen Zweitwohnungsanteil niemand bestritt.

Unklar war zunächst auch, ab wann der Zweitwohnungsstopp greifen sollte. Die Initianten wollten jedenfalls nicht bis 2013 warten. Sie legten Beschwerde gegen etliche Projekte ein, die nach der Abstimmung Anfang 2012 bewilligt wurden – und bekamen recht. Auch im Tal wurden daraufhin diverse Baubewilligungen für nichtig erklärt. Ein prominentes Opfer dieser Entscheidung ist die Überbauung Eggetli in Adelboden. Das 25-Millionen-Projekt ist nie realisiert worden.

Auch nach dem Bundesgerichtsentscheid hielt der Wirbel um die Zweitwohnungsinitiative an. Das eigentliche Gesetz trat nach jahrelangem Hin und Her erst 2016 in Kraft. Die Gemeinde Aeschi musste 2017 schon wieder beweisen, dass ihr Zweitwohnungsanteil unter 20 Prozent liegt, nachdem sie erneut auf der ARE-Liste aufgetaucht war. Und noch heute hadern viele mit dem Gesetz – etwa die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete. Die Organisation moniert starke Einschränkungen und bürokratische Hürden in Zweitwohnungsgemeinden und fordert eine Revision.

Neue Behörde, neues System

In der Frutiger Amthausgasse 4 wurden im Januar 2013 nicht einfach nur neue Büros eröffnet. Mit dem Einzug der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) vollzog sich hier zugleich ein Paradigmenwechsel in der Sozialpolitik. Fortan war die KESB für Vormundschaften zuständig – und nicht mehr die einzelnen Gemeinden. Diese wurden dadurch zwar erheblich entlastet, zeigten sich anfangs aber noch skeptisch. Durch die Auslagerung der Fälle an eine zentrale Behörde gehe die Bürgernähe verloren, so die Befürchtung. Dass die Systemumstellung misstrauisch beäugt wurde, war Ursula Reichenbach natürlich bewusst. Gegenüber dem «Frutigländer» betonte die erste Präsidentin der KESB Oberland West, man sei auf die gute Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Sozialdiensten angewiesen und werde sich um einen konstruktiven Austausch bemühen.

Auf den Sozialdienst kamen mit der Einführung der KESB neue Aufgaben zu. Seither bearbeitet er im Auftrag der Behörde Fälle und prüft, ob Massnahmen nötig sind. Die Mehraufgaben führten landesweit zu einer Mehrbelastung und höheren Kosten in den Sozialdiensten. Und nicht nur dort: Zwei Jahre nach der Einführung der KESB stand die Behörde unter anderem wegen Budgetübschreitungen unter Beschuss. Es ging jedenfalls noch viel Zeit ins Land, bis der Kanton Bern 2018 in einem Fachbericht festhielt, die KESB hätten sich etabliert und seien «weitgehend gefestigt».

Zu der Einschätzung ist auch Rahel Rohr gelangt. Wenige Monate nach ihrem Stellenantritt im Jahr 2018 betonte die neue Präsidentin der KESB Oberland West, die Akzeptanz der Behörde sei gewachsen. «Wir sorgen dafür, dass die Schwächsten der Gesellschaft Unterstützung erhalten. Und dafür bekommen wir immer wieder dankbare Rückmeldungen – auch wenn das in der öffentlichen Wahrnehmung oft untergeht», sagte Rohr dem «Frutigländer».

Der ewige Lötschberg

Der Lötschberg-Basistunnel war noch nicht lange in Betrieb, da wurde er schon wieder zum Politikum. Weil er aus Geldgründen nur teilweise zweigleisig ausgestattet worden war, kam er sehr bald an seine Kapazitätsgrenzen. Nebst der BLS forderten zunehmend auch andere, den Tunnel weiter auszubauen – ob vollständig oder wieder nur zum Teil. Im Januar 2013 schrieb der «Frutigländer» dazu: «Das bedeutet, dass alle Beteiligten nun an der Stelle weiterdiskutieren, wo sie vor dem Baubeginn schon einmal waren.» Tatsächlich dauerte es noch etliche Jahre, bis das Parlament 2019 schliesslich entschied, den Tunnel auszubauen – allerdings nur teilweise. Die bereits ausgebrochene, 14 Kilometer lange Roh-Röhre sollte bahntechnisch ausgerüstet werden. Die übrigen 7 Kilometer zwischen Frutigen und Mitholz, für die es noch nicht einmal die zweite Röhre gibt, blieben aussen vor.

2021 hätte die BLS mit dem Bau beginnen wollen, doch dann kam die erneute Kehrtwende. Weil der Teilausbau eine achtmonatige Vollsperrung der Strecke zur Folge gehabt hätte, protestierte man vor allem im Wallis gegen das Projekt – mit Erfolg. 2022 gab der Bundesrat grünes Licht für den Vollausbau des Lötschberg-Basistunnels. Sofern der National- und der Ständerat dieses Jahr ebenfalls zustimmen, kommt es also zwischen Frutigen und Mitholz im wahrsten Wortsinne zu einem Durchrbuch.

HÜS

ZUR SERIE

Das Internetzeitalter hat das Nachrichten-Business enorm beschleunigt. Tausende wichtige und weniger wichtige «News» prasseln auf Medienkonsumenten ein – und sind ein paar Tage später meist schon vergessen. Auch der Lokaljournalismus kann sich solchen Trends nicht vollständig entziehen. Und doch ticken die Uhren hier langsamer – vielleicht auch, weil Entwicklungen hier insgesamt weniger hektisch und sprunghaft ablaufen. So wird beim Blick in die nahe Vergangenheit stets beides sichtbar: Beständigkeit auf der einen, Behäbigkeit auf der anderen Seite. «Gut Ding will Weile haben» – diese Redensart liesse sich auf manches anwenden, was das Frutigland bewegt(e).

Quartalsweise nehmen wir uns etwas Zeit, um im Archiv zu stöbern. Was hat das Tal vor zehn Jahren bewegt, was ist aus einem Thema geworden? Unsere Serie soll dazu Antworten liefern.

REDAKTION