VOLLGELD Die Initiative wurde vom Volk krachend verworfen. Darin einen Vertrauensbeweis für die Finanzindustrie zu sehen, wäre jedoch eine gewagte Interpretation. Vielmehr überwog die Angst vor einem finanzpolitischen Sonderweg der Schweiz.

Die Materie, um die es ging, ...

VOLLGELD Die Initiative wurde vom Volk krachend verworfen. Darin einen Vertrauensbeweis für die Finanzindustrie zu sehen, wäre jedoch eine gewagte Interpretation. Vielmehr überwog die Angst vor einem finanzpolitischen Sonderweg der Schweiz.

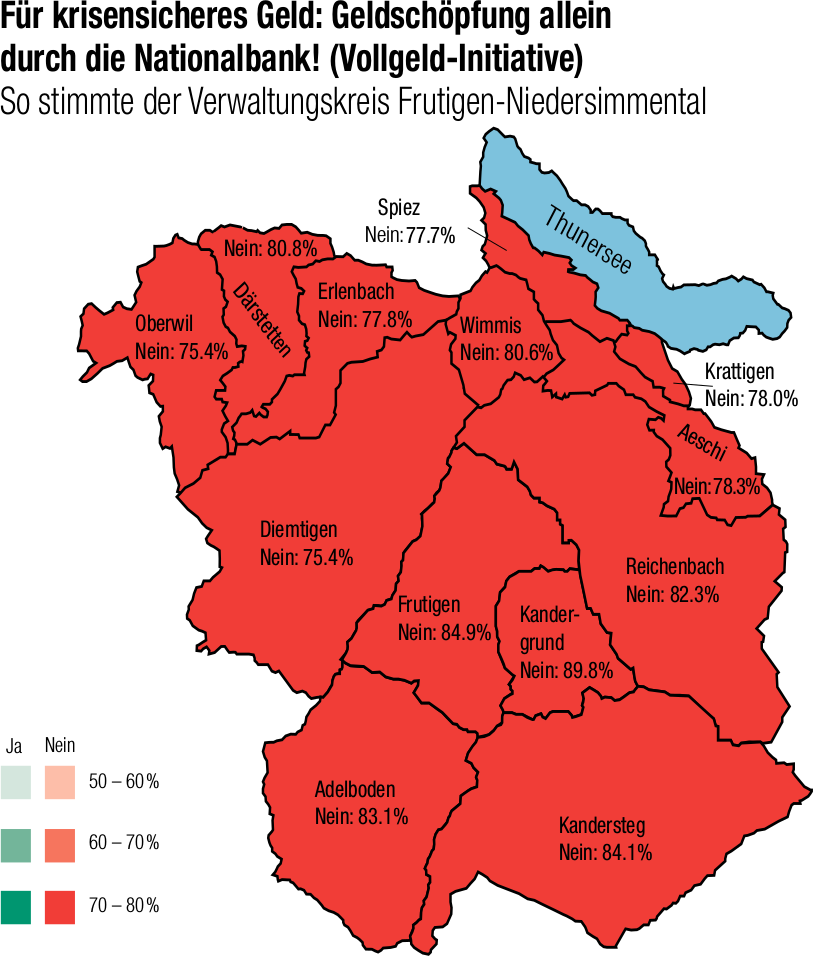

Die Materie, um die es ging, war äusserst komplex. Sichteinlagen, Emittenten, Geldmengen M1, M2 und M3: Das Vokabular zur Initiative hat wohl die meisten Bürger überfordert und war einer der Gründe für die rekordtiefe Stimmbeteiligung im Kanton Bern (28,7 Prozent). Zwar hatten die Vollgeld-Befürworter versucht, ihr Ansinnen in einfachen Worten zu erläutern. Doch die Argumente verfingen nicht so recht – auch, weil dem Vorstoss aktuell der Prolemdruck fehlt. Vor zehn Jahren, als auf dem Höhepunkt der Bankenkrise die UBS gerettet werden musste, hätte eine Vollgeld-Initiative möglicherweise ein ganz anderes Echo hervorgerufen. Derzeit aber haben die meisten Bürger den Eindruck, das Finanzsystem funktioniere und sei halbwegs stabil. Etwas, das nicht kaputt ist, müsse man auch nicht reparieren, befand auch SNB-Präsident Thomas Jordan. Insofern: kein Handlungsbedarf. In den Gemeinden des Frutiglandes wurde die Vollgeld-Idee sogar noch deutlicher verworfen als im Schweizer Durchschnitt. In Kandergrund sagten fast 90 Prozent Nein zur Vorlage, in Frutigen knapp 85 Prozent. Zu dem klaren Ergebnis mag auch die regionale Bankenlandschaft beigetragen haben. Mit den Milliarden-Zockereien der Grossbanken haben die Spar- und Leihkasse Frutigen, die Raiffeisenbank Frutigland und die lokalen BEKB-Filialen nichts zu tun.

Das Experiment war den Leuten zu heikel

Doch das eigentliche Killerargument für die Initiative war das Schlagwort vom «ungewissen Ausgang». Tatsächlich wäre die Schweiz in der jüngeren Geschichte das erste Land gewesen, das Vollgeld eingeführt hätte – während der Rest der Welt beim bisherigen System geblieben wäre. Der Alleingang hätte eine ganze Reihe von Problemen und ungelösten Fragen mit sich gebracht. Dem Bundesrat, aber auch der Zentralbank fiel es leicht, die Risiken einer solchen Insellösung zu betonen. Selbst denjenigen, die ursprünglich vielleicht noch Sympathien für die Vollgeld-Idee hegten, war das Experiment deswegen zu heikel. Zwar gibt es – quer durch alle politischen Lager – durchaus Skeptiker, die das Treiben international agierender Grossbanken äusserst kritisch sehen. Doch die Sorge, dass dem Land durch die Vollgeld-Einführung Schaden entstehen könnte, war grösser als die Banken-Skepsis. Namentlich die Grossbanken sollten sich dieses Umstands bewusst sein. Viele Bürger haben die Vollgeld-Initiative nicht etwa abgelehnt, weil sie der Finanzindustrie grosses Vertrauen schenken. Sondern eher, weil sie (durchaus zu recht) die Risiken des Systemwechsels scheuten.