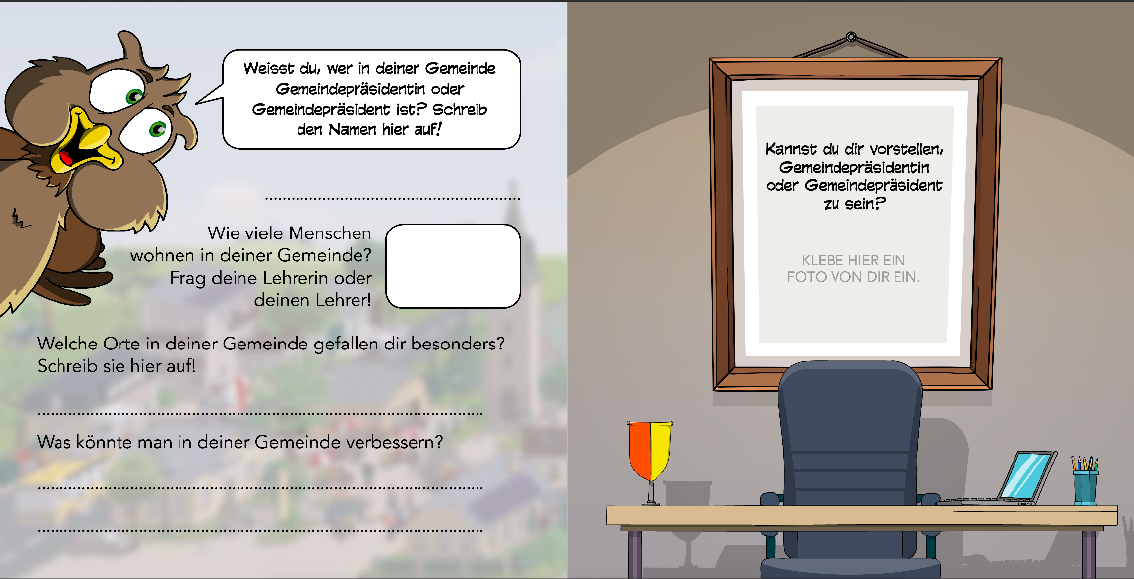

«Kannst du dir vorstellen, Gemeinde präsidentin zu sein?»

02.07.2019 Landwirtschaft, AnalyseDas Milizsystem steckt seit Jahren in der Krise – besonders im Kanton Bern. Die Mehrheit der Gemeinden hat inzwischen Probleme, ihre Behördenämter zu besetzen. Als Gegenmittel werden zahlreiche Massnahmen diskutiert: höhere Entschädigungen, mehr weibliche Gemeinderäte, ein ...

Das Milizsystem steckt seit Jahren in der Krise – besonders im Kanton Bern. Die Mehrheit der Gemeinden hat inzwischen Probleme, ihre Behördenämter zu besetzen. Als Gegenmittel werden zahlreiche Massnahmen diskutiert: höhere Entschädigungen, mehr weibliche Gemeinderäte, ein obligatorischer Bürgerdienst. Der Schweizerische Gemeindeverband versucht es gar mit einem Kinderbuch.

An der letzten Kandersteger Gemeindeversammlung wurde unter anderem über die Pauschalabgeltungen für Gemeinderäte diskutiert. Der Gemeinderat selber hatte eine moderate Erhöhung vorgeschlagen, die einem Stundenlohn von 12 bis 15 Franken entsprach. Zum Vergleich: Behördenmitglieder im Nebenamt erhalten im schweizerischen Durchschnitt 33 Franken pro Stunde, im Kanton Bern sind es 25 Franken. Unter den Versammlungsteilnehmern waren interessanterweise beide Meinungen vertreten. Ein Antrag forderte, aus Spargründen auf die Erhöhung zu verzichten. Ein anderer wollte genau das Gegenteil erwirken, dass nämlich die Entschädigung der Gemeinderäte noch deutlich höher ausfallen müsse, wenn man künftig noch Kandidaten für solche Ämter finden wolle.

Tatsächlich ist es in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, die schweizweit 15 000 Exekutivämter zu besetzen. Schon vor zehn Jahren gab bei einer Umfrage die Hälfte der Gemeinden an, man habe Probleme, genügend Bewerber für freiwerdende Posten zu finden. Besser geworden ist es seither nicht, im Gegenteil: Inzwischen sind zwei Drittel der Gemeinden betroffen. Politikforscher und Denkfabriken wie Avenir Suisse sprechen von einer handfesten Krise, von einer schleichenden Erosion des Schweizer Milizprinzips. Das Phänomen zeigt sich auf allen Ebenen der Politik, allerdings in unterschiedlicher Ausprägung. Für die eidgenössischen Räte finden sich genug Kandidaten, die sich für ein Parlamentsmandat interessieren. Weil sich aber auch im Bundeshaus die Anforderungen erhöht haben, gibt es hier einen eindeutigen Trend zum Berufspolitiker. Kein Wunder: Das Buch «Bürgerstaat und Staatsbürger – Milizpolitik zwischen Mythos und Moderne» belegt, dass heute dreimal so viele Vorlagen behandelt werden wie noch vor 30 Jahren – wohlgemerkt bei einer gleichgebliebenen Anzahl von Sitzungstagen. «Nebenbei» ist ein solches Pensum kaum noch zu bewältigen. (Hinweise zum Buch am Artikelende.) In den Gemeinden liegen die Dinge anders. Dort führen die gestiegenen Anforderungen dazu, dass sich immer weniger BürgerInnen ein Milizamt überhaupt zutrauen – weil sie die Materie zu schwierig finden, die Verantwortung zu gross oder weil ihnen die zeitliche Verpflichtung zu lang ist. Auch die öffentliche Kritik, die heute vielleicht schneller geäussert wird als früher, hält manchen davon ab, ein solches Amt zu übernehmen. Und diejenigen, die es doch wagen, bleiben nicht allzu lange. Im Kanton Bern zeigt sich dieser Trend besonders deutlich. Hier wechseln die Amtsträger viel häufiger als im schweizerischen Durchschnitt. Nach ein oder zwei Legislaturen haben die meisten offenbar genug.

•

Schon länger wird diskutiert, wie man dem schwindenden Interesse begegnen könnte. Eine Möglichkeit sind individuelle Anreize, etwa höhere «Löhne» oder ein festes Stellenpensum, Fortbildungsangebote oder mehr Hilfestellung durch die Verwaltung. Ein anderer Weg könnte sein, neue Zielgruppen zu erschliessen. Der typische Gemeinderat ist (immer noch) männlich, gut ausgebildet, zwischen Mitte 40 und Mitte 60. Frauen sind ebenso unterrepräsentiert wie junge Menschen oder bereits pensionierte. Mancherorts versucht man darum, diese Gruppen bei der Kandidatensuche verstärkt anzusprechen. Vor allem im städtischen Bereich wird zudem diskutiert, kommunale Behördenämter für niedergelassene Ausländer zu öffnen. Wo es gar nicht mehr anders geht, kommen schliesslich die unbeliebten Fusionen ins Spiel – obwohl die das Rekrutierungsproblem langfristig wohl auch nicht lösen würden. Kurzfristig wäre dadurch vielleicht genug Personal vorhanden. Eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung lässt sich durch eine Fusion aber nicht aufhalten. Avenir Suisse gehen alle diese Massnahmen deshalb nicht weit genug: Wer das Milizsystem retten wolle, müsse es grundsätzlich reformieren. Schon länger plädiert die Denkfabrik darum für einen allgemeinen Bürgerdienst. Männer, Frauen und niedergelassene Ausländer sollten eine gewisse Pflichtzeit wahlweise bei der Armee, im Schutzdienst oder eben im zivilen Bereich absolvieren müssen. Zu Letzterem würden auch Mandate im Gemeinderat, in einem Parlament oder einer Kommission zählen. «Damit würde die Schweiz als Willensnation gestärkt», ist Avenir Suisse überzeugt. Ausserdem wäre mit einem Bürgerdienst ein Problem gelöst, das sich bei der Kandidatensuche zunehmend als Hinderungsgrund erwiesen hat: Die Vereinbarkeit von Milizamt und Berufstätigkeit. Längst nicht alle Arbeitgeber sehen es gerne, wenn Mitarbeitende sich in der Gemeindepolitik engagieren.

•

Grosse Resonanz hat die Idee eines Bürgerdienstes bislang nicht hervorgerufen. Und in der Politik ist man angesichts sinkender Rekrutenzahlen ohnehin nicht begeistert, eine weitere Konkurrenz zum Militärdienst zu schaffen. Überdies ist der Bundesrat der Meinung, die Kantone und Gemeinden seien «besser in der Lage, geeignete Massnahmen zu finden, um die Zukunft des politischen Milizsystems auf kommunaler Ebene zu sichern». Den Schweizerischen Gemeindeverband (SGV) beschäftigt die Krise des Milizsystems naturgemäss besonders stark. 2019 hat er das «Jahr der Milizarbeit» ausgerufen. Auch die GV des Verbands Ende Mai in Bellinzona war dem Thema gewidmet. Als Gastredner hatte man quasi einen Einheimischen eingeladen: Ignazio Cassis. Das Milizsystem sei eine einzigarte Institution, betonte der Aussenminister. «Sie stärkt die Kompromissfähigkeit und den Konsens und hält die Bürokratie in Schranken.» Gerade die Gemeinden als unterste Staatsebene spielten dabei eine wichtige Rolle. Doch der SGV belässt es nicht bei schönen Reden und Versammlungen. Mit einem eigenen Kinderbuch will er das Problem sozusagen an der Wurzel packen. «Meine Gemeinde, mein Zuhause» heisst das Werk, in dem eine Eule namens Comunix junge Primarschüler in die Geheimnisse der Milizarbeit einführt. Ob das gelingt, ist allerdings fraglich. Manche Seiten kommen allzu text- und faktenlastig daher. Insofern scheint das Büchlein doch eher für den schulischen Einsatz geeignet als für junge Selbstleser. Aber man darf eben nichts unversucht lassen. «Der Staat, das sind wir alle», so lautete Ignazio Cassis' Fazit in Bellinzona «Und alle können etwas für das Milizsystem tun.» Der SGV hat in dieser Hinsicht schon einmal vorgelegt.

Das Kinderbuch können Sie über unsere Web-Link-Übersicht herunterladen. Des Weiteren hat der Schweizerische Gemeindeverband als Projektpartner auch ein Buch für Erwachsene unterstützt. «Milizarbeit in der Schweiz» liefert Informationen und Hintergründe zu den Rahmenbedingungen des Milizamts und wirft einen Blick auf dessen Zukunft. Weitere Hinweise dazu finden Sie ebenfalls in unseren Web-Links unter www. frutiglaender.ch/web-links.html

«Randgruppen» im Gemeinderat

Anders als in der nationalen Politik sind Frauen auf Gemeindeebene immer noch deutlich unterrepräsentiert: Ihr Anteil an Exekutivämtern liegt seit Längerem bei knapp über 20 Prozent. Der Zürcher Soziologe Urs Meuli führt dies unter anderem darauf zurück, dass Frauen nicht dem «klassischen» Politikertypus entsprechen, der über ein gutes lokales Netzwerk verfügt und zugunsten seines Amts familiär entlastet wird. Was die Altersstruktur angeht, sind sowohl die unter 35-Jägrigen wie auch die über 65-Jährigen in den Gemeinderäten kaum vertreten. In beiden Gruppen liegt die Quote bei etwa 5 Prozent.

POL