Die Furcht vor der Bevormundung

11.02.2020 Landwirtschaft, Analyse63 Prozent der Stimmbürger-Innen wollen sexuelle Minderheiten besser vor Hass und Diskriminierung schützen. Das Oberland hätte die dafür nötige Gesetzesänderung hingegen klar verworfen. Ist die Region ein Hort der Homophobie? Diese Diagnose greift wohl zu kurz.

JULIAN ...

63 Prozent der Stimmbürger-Innen wollen sexuelle Minderheiten besser vor Hass und Diskriminierung schützen. Das Oberland hätte die dafür nötige Gesetzesänderung hingegen klar verworfen. Ist die Region ein Hort der Homophobie? Diese Diagnose greift wohl zu kurz.

JULIAN ZAHND Rund 11 Prozent der SchweizerInnen erachten Homosexualität als unmoralisch – zu diesem Schluss kommt eine unveröffentlichte Untersuchung der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften aus dem Jahr 2019. Schwule und Lesben sind immer wieder Ziel von Anfeindungen, werden verbal, aber auch körperlich angegriffen. Um sexuelle Minderheiten vor Hass und Diskriminierung zu schützen, haben am Sonntag nun 63,1 Prozent des Schweizer Stimmvolkes einer Erweiterung der Antirassismusstrafnorm zugestimmt. Waren bislang nur feindselige, öffentliche Äusserungen gegenüber Gruppen bestimmter Rassen, Ethnien oder Religionen strafbar, kommt neu das Kriterium der sexuellen Orientierung hinzu.

•

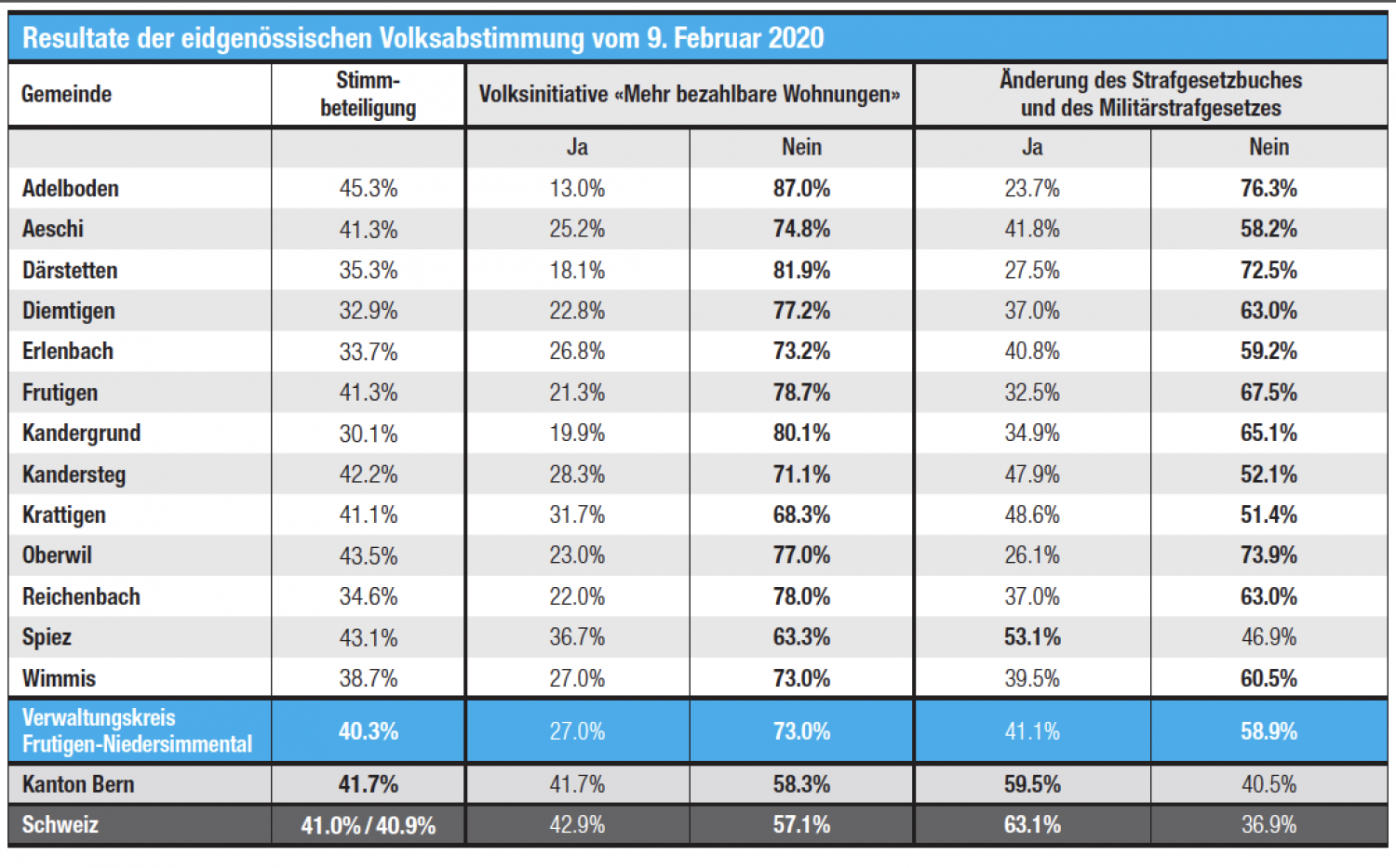

Das Abstimmungsresultat ist zwar deutlich, zeigt aber auch: Mehr als jeder dritte Stimmbürger votierte am Sonntag gegen das neue Gesetz. Besonders kritisch zeigte sich das Berner Oberland, in welchem die Vorlage mehrheitlich abgelehnt wurde. So vertraten etwa im Frutigland alle sieben Gemeinden die Nein-Position. Die Ablehnung bewegte sich dabei zwischen knapp über 50 Prozent (Kandersteg und Krattigen) und 76 Prozent (Adelboden). Diese Zahlen sind ungleich höher als die «Homophobie-Werte», welche die Zürcher Hochschule ermittelt hat. Und so würden längst nicht alle Nein-Stimmer ihren Entscheid damit begründen, öffentliche Hetze gegenüber Homosexuellen sei gerechtfertigt. Zwar spielt die konservative-religiöse Grundhaltung der Bergregionen, die latente Skepsis gegenüber Neuem, eine wesentliche Rolle. Das Referendum wurde von der Jungen SVP und der EDU ergriffen. Das traditionelle und kirchlich geprägte Gesellschaftsbild dieser Parteien lässt wenig Spielraum für die Moderne, beide Parteien sind in der Region beliebt. Mindestens zwei Faktoren dürften das Nein aber zusätzlich verstärkt haben:

1. Der Aufstand des «Kleinen Mannes»

«Das wird man doch noch sagen dürfen»: Den Satz hörte man während des Abstimmungskampfes immer wieder. Er versinnbildlicht den Kampf des einfachen Bürgers, der sich gegen einen übermächtigen Staat zu wehren hat. Die geografische Abgeschiedenheit vereint die Oberländer zusätzlich und festigt damit dieses Rollenbild. So ist es nicht erstaunlich, dass die Gegner der Vorlage von einem «Zensurgesetz» sprachen und das Ende der «Stammtischkultur» ausriefen, die gerade in Gebieten wie dem Oberland einen hohen Stellenwert geniesst. Obwohl im Abstimmungsbüchlein explizit erwähnt wurde, dass etwa Äusserungen im Bekanntenkreis am Stammtisch vom neuen Gesetz nicht betroffen seien, dürfte das Argument der gesetzlichen Bevormundung verfangen haben.

2. Das Problem findet anderswo statt

In ländlichen Gebieten tritt die Homosexuellenszene weit weniger stark in Erscheinung als in Städten. Anfeindungen und Pöbeleien auf der Strasse finden denn auch eher in Ballungszentren statt, wo viele Leute, zumal aus verschiedenen Kulturkreisen, aufeinandertreffen. Das Problembewusstsein dürfte in ländlichen Gebieten wie dem Oberland daher weniger ausgeprägt sein als in städtischen Zentren. Wer auf offener Strasse verbal oder physisch attackiert wird, dem standen bereits vor der Gesetzesänderung rechtliche Mittel zur Verfügung, um sich zur Wehr zu setzen. Nebst der Körperverletzung gelten auch Beschimpfung, Verleumdung oder Ehrverletzung als Tatbestände. Der Angriff musste jedoch einer konkreten Personengruppe gelten, herabwürdigende Pauschalaussagen hingegen konnten nicht geahndet werden. Da aber ebensolche undifferenzierten Aussagen den Boden für persönliche Attacken ebnen können, scheint die Erweiterung der Strafnorm konsequent. Unbefriedigend ist hingegen, dass das Gesetz neue Ungleichheit schafft. Warum können diskriminierende Äusserungen gegen Homosexuelle künftig strafbar sein, solche gegen Menschen mit geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen jedoch nicht? Es gehört zu den Eigenheiten einer Demokratie, dass sie jene bevorteilt, die den Nerv der Zeit treffen und sich gut organisieren können.

•

Sind nun weitere Ausweitungen der Strafnorm zu erwarten oder gar ein generelles Diskriminierungsverbot? Tatsächlich wäre ein solches wohl zu unspezifisch und führte zu weit. Es bleibt das Kriterium des Leidensdrucks einer Minderheit. Seit Jahren kämpfen Homosexuelle für mehr Rechte. Junge Homosexuelle weisen gemäss einer Studie eine erhöhte Suizidrate auf, die zunehmende Fülle an Internetforen hat die Zahl der Anfeindungen nachweislich in die Höhe getrieben. Das hat eine Mehrheit der Bevölkerung nun offensichtlich dazu bewegt, ein Signal der Toleranz auszusenden. Leichtfertig passierte dieser Schritt nicht und somit liefert der Entscheid vom Sonntag auch keinen Hinweis auf eine unkontrollierte Ausdehnung des Diskriminierungsverbots. Das beste wäre ohnehin, wenn die SchweizerInnen künftig auf solche Abstimmungen verzichten könnten – und zwar, weil sie schlicht und einfach nicht mehr nötig sind.

Mieter unterliegen

Die zweite nationale Abstimmungsvorlage, die Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» ist an der Urne gescheitert. Die Initianten wollten die Wohnungsknappheit in städtischen Gebieten und die wachsenden Mietkosten bekämpfen. Zu diesem Zweck sollten Bund und Kantone preisgünstige Wohnungen gezielt fördern. Mindestens zehn Prozent der neu gebauten Wohnungen in der Schweiz hätten bei Annahme der Initiative gemeinnützigen Bauträgern wie zum Beispiel Genossenschaften gehören müssen. Dabei handelte es sich um einen landesweiten Durchschnittswert und nicht, wie manchmal irrtümlicherweise behauptet, um einen für jede Einzelgemeinde gültigen Wert. Gegenwärtig beträgt der Anteil gemeinnütziger Wohnungen knapp vier Prozent.

Der Bundesrat ging von jährlichen Kosten von zirka 120 Millionen Franken aus. Einer Mehrheit der Bevölkerung war das offenbar zu viel: 56 Prozent lehnten das Begehren ab. Da die Wohnungsknappheit vor allem in Städten ein Thema ist, erhielt die Initiative hier die grösste Zustimmung. Ländliche Gebiete wie das Oberland lehnten das Begehren teils wuchtig ab. Im Frutigland etwa lag der Nein-Anteil zwischen 68 (Krattigen) und 87 Prozent (Adelboden).

Nach dem negativen Entscheid tritt nun der Gegenvorschlag von Bundesrat und Parlament in Kraft. Der Bund unterhält bereits jetzt einen Fonds, aus dem Darlehen an Genossenschaften vergeben werden. Das derzeitige Guthaben von einer halben Milliarde Franken soll nun um weitere 250 Millionen aufgestockt werden.

JUZ