Jetzt muss der Bundesrat liefern

20.03.2020 Region, WirtschaftNach der Gesundheitsvorsorge muss nun dringend der Schutz der Wirtschaft verbessert werden. Auch hier ist der Faktor Zeit entscheidend. Doch die Politik tut sich schwer, die Mammutaufgabe zu bewältigen. Schneller reagiert haben die Unternehmen vor Ort – so gut sie eben ...

Nach der Gesundheitsvorsorge muss nun dringend der Schutz der Wirtschaft verbessert werden. Auch hier ist der Faktor Zeit entscheidend. Doch die Politik tut sich schwer, die Mammutaufgabe zu bewältigen. Schneller reagiert haben die Unternehmen vor Ort – so gut sie eben können.

MARK POLLMEIER

«Bescheidenheit, Bescheidenheit, Bescheidenheit.» So lautete Bundesrat Alain Bersets Empfehlung, als er nach dem Fortgang der Corona-Krise gefragt wurde: wie es nun weitergehe, wann man wieder mit Normalität rechnen könne. Es werde an vielen Orten an Lösungen und Massnahmen gearbeitet, so Berset – aber vieles wisse man einfach noch nicht. Man müsse beobachten, wie sich die Lage entwickle und dann angemessen reagieren.

Für den Gesundheitssektor mag diese Einschätzung zutreffen. Hier kann man tatsächlich nur abwarten, ob die beschlossenen Massnahmen greifen. Und hoffen, dass die Forschung bei der Entwicklung eines Impfstoffs vorankommt.

Vielen läuft die Zeit davon

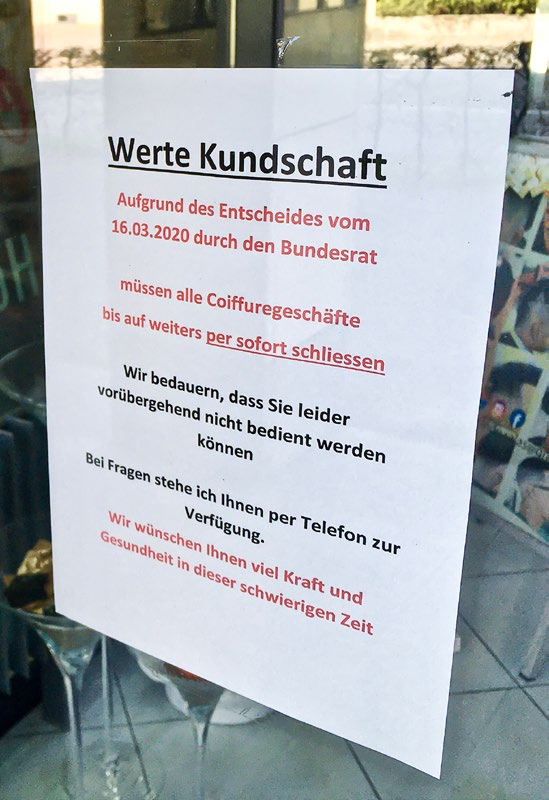

Anders sieht es für die Wirtschaft aus. Viele Branchen sind durch die aktuelle Situation hart getroffen, allen voran der Tourismus und die Gastronomie. Für viele Betriebe, aber erst recht für Teilzeitangestellte, Freischaffende und Einzelunternehmer ist die Lage existenzbedrohend. Eine Coiffeuse mit eigenem Salon hat bis (vorerst) zum 19. April keinerlei Einkünfte.

Schon in der ersten Massnahmenrunde vom vergangenen Freitag hatte der Bundesrat betont, man werde die Wirtschaft nicht im Stich lassen, und sagte ein Hilfspaket von 10 Milliarden Franken zu. Doch die Unsicherheit ist weiterhin gross – vor allem in jenen Gruppen, die vom Hauptinstrument, der Kurzarbeit, nicht profitieren. Für bescheidenes Abwarten fehlt vielen die Zeit.

«Wir arbeiten daran»

Am Mittwoch war die Stimmung derart aufgeladen, dass Bundesrat Guy Parmelin sich via Twitter zu Wort meldete. «Ich arbeite zusammen mit meinen Mitarbeitern an Lösungen für unsere Unternehmen, unsere Mitarbeiter und unsere Freiberufler», verkündete der Wirtschaftsminister, der zuvor ein paar Tage nicht mehr in Erscheinung getreten war. Noch am gleichen Tag werde er dem Bundesrat seine Vorschläge unterbreiten.

«Wir arbeiten daran» – die Twitter-Botschaft wirkte ein wenig hilflos. Auf der anderen Seite ist die Herausforderung für die Behörden eben auch riesig. Eine Situation wie diese hat es noch nie gegeben, entsprechend unvorbereitet war der staatliche Entscheidungsapparat. Wo man es sonst gewohnt ist, in aller Ruhe Instrumente zu entwickeln, soll jetzt innerhalb weniger Tage eine Unterstützungsmaschinerie aus dem Boden gestampft werden, die ihresgleichen sucht. Dass so etwas wenigstens ein paar Tage Zeit braucht, ist nachvollziehbar.

Auch personell sind viele Ämter überfordert. Im Kanton Bern gingen allein am Dienstag über 2000 Gesuche um Kurzarbeit ein, im Kanton Zürich waren es 2600. Dass Verbände, Politiker und Wirtschaftsexperten alle paar Stunden neue Forderungen stellen, macht die Sache nicht einfacher. Kurz vor Parmelins Lebenszeichen hatten zwei Wirtschaftsprofessoren der ETH Zürich einen «Schweizfonds» von 100 Milliarden Franken gefordert – dem Zehnfachen der bisher zugesagten Gelder. Diese Zahl scheint auf den ersten Blick enorm zu sein, relativiert sich aber, wenn man sich die milliardenschweren Rettungsschirme anschaut, die andernorts aufgespannt werden. Im Übrigen: Allein die Schweizerische Nationalbank SNB hat mehrere Hundert Milliarden Franken in Gold und Devisen auf der hohen Kante.

Eine Forderung jagt die nächste

Eine gewisse Aufregung verströmen auch die Äusserungen verschiedener Verbände. Während Economiesuisse die Massnahmen des Bundesrats ausdrücklich unterstützt, nutzte der Verband Berner KMU die Lage für eine Neuauflage seiner Gleich-lange-Spiesse-Kampagne. «Warum müssen Papeterien und Blumenläden schliessen, während Coop, Landi und Co. diese Waren verkaufen dürfen? Wir erwarten, dass diese gravierenden Wettbewerbsverzerrungen sofort verboten werden!»

Tatsächlich kommt es bei Entscheiden wie jenen vom letzten Montag zwangsläufig zu Ungleichbehandlungen – auch in gesundheitlicher Hinsicht. Warum etwa werden Schulen geschlossen, Kitas aber weiterhin offen gelassen? In diesem Sinne äusserten sich auch Vertreter mehrerer Gewerkschaften: Es könne nicht sein, dass Restaurants, Coiffeursalons und viele Läden schliessen müssten, gleichzeitig aber Hunderttausende Menschen zur Arbeit gehen müssten. Die Forderung der Gewerkschafter: Alle nicht sozial notwendigen Arbeiten müssten eingestellt werden. Die Arbeitnehmer dürften «nicht den Preis für das Coronavirus» zahlen.

Eine Chance fürs Regionale?

Während die Spitzen von Politik und Verbänden noch um die richtigen Konzepte ringen, versucht man an der Basis, das Beste aus der Situation zu machen. Obwohl sie geöffnet haben dürften, haben viele Hotels das vorzeitige Saisonende eingeläutet. Andere haben rasch Takeaway-Karten erarbeitet und bieten nun einen Heimlieferservice, Motto: «Genuss im Restaurant nicht mehr möglich – aber zu Hause.»

Überhaupt sind Lieferdienste oder Selbstbedienungsangebote eine gute Möglichkeit, auf die aktuelle Situation zu reagieren. Die Volkswirtschaft Berner Oberland sammelt auf ihrer Facebook-Seite Ideen, wie Läden, Firmen oder Restaurants den Betrieb trotz schwieriger Bedingungen aufrechterhalten können. Unter den genannten Beispielen ist auch eine Gärtnerei aus Frutigen.

In ihrem aktuellen Rundbrief zitiert Susanne Huber, Geschäftsführerin der Volkswirtschaft, den UBS-Chefökonomen Daniel Kalt. «Nach mehreren Jahrzehnten der Globalisierung mit Verlagerungen an Tiefkostenstandorte im Ausland, der Wahl immer günstigerer Lieferanten, möglichst wenig Lagerhaltung sowie Just-in-time-Produktion könnte nun das Pendel zurückschlagen.» Die Krise, mutmasst der Wirtschaftsexperte, könnte zu einem Umdenken führen und eine Chance für Schweizer KMU sein. Dann nämlich, wenn «sich Firmen zur Absicherung ihrer Lieferkette wieder stärker auf lokale und regionale Zulieferer besinnen».

Keine Betreibungen bis April

Vorerst muss die Politik jedoch dafür sorgen, dass die regionalen KMU liquide bleiben und die nächsten Wochen überleben. Das SECO und Bundesratssprecher André Simonazzi haben für den heutigen Freitag eine Medienkonferenz des Bundesrates angekündigt, in der er die geplanten Wirtschaftshilfen vorstellen wird. Bis dahin soll auch geklärt sein, was mit denjenigen Personen ist, die aktuell nicht kurzarbeitsberechtigt sind, etwa temporär Beschäftigte oder Teilzeitangestellte.

Eine Massnahme hat der Bundesrat bereits am Mittwoch verkündet: Bis und mit 4. April 2020 dürfen Schuldner in der ganzen Schweiz nicht betrieben werden (Rechtsstillstand im Betreibungswesen). Damit sollen vor allem die Schweizer Unternehmen eine gewisse Entlastung erfahren. Auch der Kanton Bern hat gestern Nachmittag ein eigenes Hilfspaket angekündigt und dafür das Notrecht ausgerufen, um schneller die nötigen Rechtsgrundlagen schaffen zu können.

Beispiele, wie Betriebe auf die aktuelle Krise reagieren, finden Sie auf der Facebook-Seite der Volkswirtschaft Berner Oberland unter «Beiträge».