Drastische Lage, gemässigte Reaktion

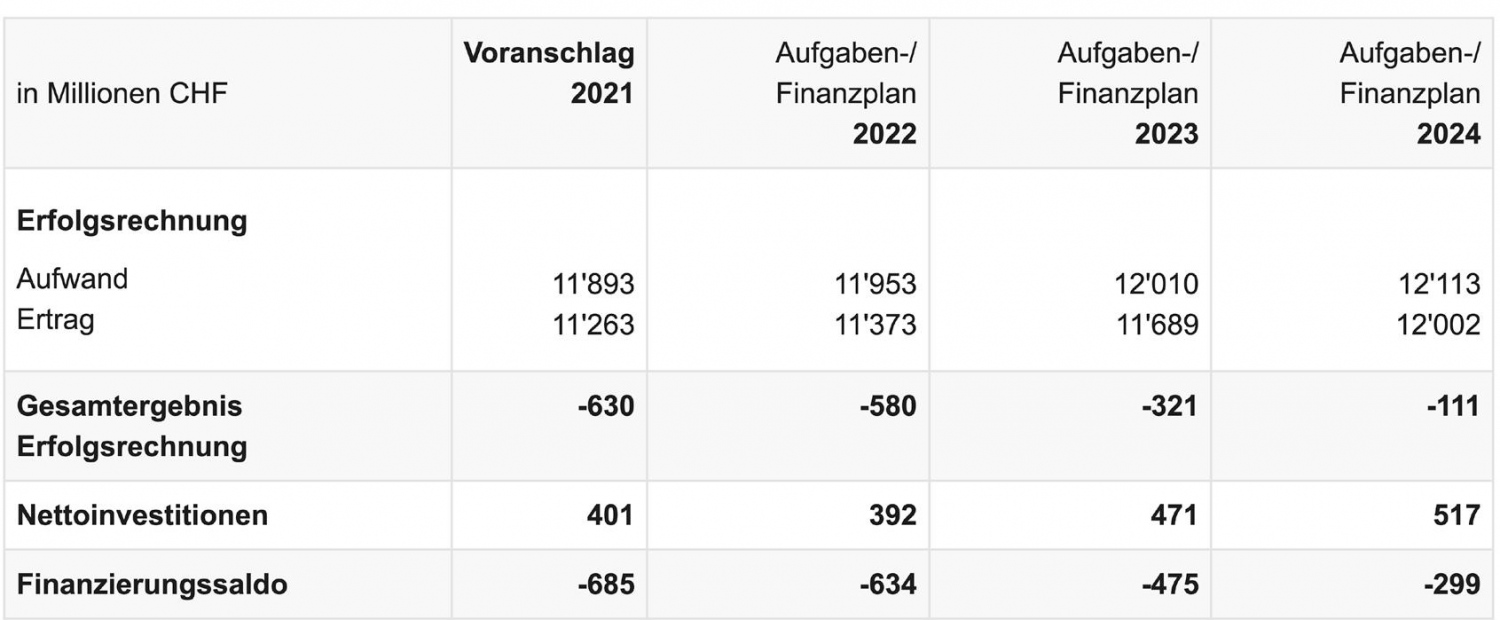

28.08.2020 Region, PolitikFür das kommende Jahr hat der Regierungsrat ein Defizit von 630 Millio nen Franken angekündigt, und auch in den Folgejahren rechnet er mit roten Zahlen im dreistelligen Millionenbereich. Mit einer Mischung aus eher sanftem Sparen und finanzpolitischen Anpassungen soll der Kanton durch ...

Für das kommende Jahr hat der Regierungsrat ein Defizit von 630 Millio nen Franken angekündigt, und auch in den Folgejahren rechnet er mit roten Zahlen im dreistelligen Millionenbereich. Mit einer Mischung aus eher sanftem Sparen und finanzpolitischen Anpassungen soll der Kanton durch die Krise gesteuert werden. Harte Massnahmen sind derzeit kein Thema.

MARK POLLMEIER

Drei Entwicklungen werden den Finanzhaushalt des Kantons in den kommenden Jahren belasten:

Erstens die Corona-Krise selbst.

Die Bekämpfung der Pandemiefolgen erfordert Mehrausgaben in Millionenhöhe. Diese fallen zwar grösstenteils schon im «Corona-Jahr» 2020 an. Aber auch im Voranschlagsjahr 2021 entstehen Mehraufwendungen im hohen zweistelligen Millionenbereich, u. a. in der Gesundheitsversorgung. Darüber hinaus weiss niemand, welchen Verlauf die Pandemie in den nächsten Monaten nehmen wird.

Zweitens die coronabedingten Steuerausfälle. Die Krise hat die bernische Wirtschaft schwer getroffen. Laut Finanzdirektion droht eine der grössten Rezessionen der Nachkriegsgeschichte. Die Steuerertragsprognosen ab 2021 müssen somit deutlich nach unten korrigiert werden. Derzeit rechnet man mit Ausfällen von rund 500 Millionen Franken – eine Zahl, die allerdings bloss eine Annahme ist.

Drittens die gekürzten Zahlungen aus dem Bundesfinanzausgleich (NFA). Dass der Kanton Bern zuletzt höhere Steuereinnahmen hatte, erweist sich nun als Bumerang: Die Bundesfinanzverwaltung wird aller Voraussicht nach weniger Geld nach Bern überweisen (der «Frutigländer» berichtete). Diese Mindereinnahmen aus dem NFA werden gemäss jüngsten Prognosen vor allem die Erfolgsrechnungen der Jahre 2021 bis 2023 belasten. Ein Lichtblick ist immerhin die Schweizerische Nationalbank SNB. Schon deren letzte Gewinnausschüttung sorgte dafür, dass die Jahresrechnung des Kantons Bern ein deutliches Plus auswies, und es besteht die Hoffnung, dass man auch für das Jahr 2020 einen ordentlichen Zustupf erwarten kann. Aber: Fest einplanen kann man diesen Geldsegen nicht, zu unkalkulierbar ist der Geschäftsgang der SNB.

Bremse lockern, Ausgaben verschieben

Der Kanton Bern wird mittelfristig also mit deutlich weniger Geld auskommen müssen. Wie will er das schaffen?

Diskutiert wird derzeit ein Lockern – kein Aussetzen – der Schuldenbremse. Laut Verfassung müssen die Defizite des Kantons in der Investitions- und Erfolgsrechnung innerhalb kurzer Frist kompensiert werden, bei der Erfolgsrechnung zwingend innert vier Jahren. Der Regierungsrat geht allerdings davon aus, dass diese Vorgabe über mehrere Jahre nicht eingehalten werden kann. Das Instrument der Schuldenbremse sei für eine derartige Krisensituation eben nicht ausgelegt. Eine Anpassung, sprich: eine Ausdehnung der Ausgleichsfristen sei darum unumgänglich. Gefragt ist hierbei der Grosse Rat, der die Ausgleichsfrist für Fehlbeträge mit Dreifünftel-Mehrheit strecken kann. Ob er das ohne Weiteres tun wird, ist offen. Eine weitere Möglichkeit, die Budgets zu entlasten, ist das Verschieben von Investitionen und anderen kostspieligen Vorhaben. Bekanntermassen weist die kantonale Investitionsplanung der kommenden Jahre einen hohen (Nachhol-) Bedarf auf, vor allem ab 2024 sollte in diesen Bereich viel Geld fliessen. Nun wird man versuchen, grössere Projekte erst später zu realisieren. Zwar müsste der Kanton Bern eigentlich das Gegenteil tun – seit Jahren wird vom Parlament kritisiert, dass bereitgestelltes Geld für Investitionen nicht abgerufen wird. Durch Corona hat sich die Ausgangslage allerdings geändert.

Welche bereits geplanten Vorhaben man streichen, reduzieren oder auf spätere Jahre verschieben kann, soll mit der Finanzkommission im Rahmen eines Planungsdialogs im Herbst 2020 diskutiert werden.

Verzicht auf massive Einschnitte

Es gäbe zwei weitere Massnahmen, einen Haushalt zu sanieren. Die eine wäre ein Sparpaket, im Politjargon heute meist Entlastungspaket genannt (weil der öffentliche Haushalt entlastet wird). Die andere wäre eine Steuererhöhung. Von beidem will der Kanton vorerst die Finger lassen. In dieser Situation den Rotstift anzusetzen, würde in der Öffentlichkeit kaum Rückhalt finden, so die Begründung des Regierungsrates. Eine Einschätzung, die wohl zutrifft: Wenn der kantonale Finanzhaushalt spürbar entlastet werden sollte, müsste insbesondere im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsbereich gespart werden. Aber: «Massive Einschnitte in das staatliche Leistungsangebot wären in der aktuellen Situation gegenüber der Bevölkerung aus Sicht des Regierungsrates sowohl in wirtschaftswie auch in sozial- und gesellschaftspolitischer Hinsicht nicht vermittelbar.»

Auch Steuererhöhungen sind für die Regierung kein Thema. Stattdessen will man an den geplanten Steuersenkungen für Firmen und Private festhalten – einerseits, weil der Grosse Rat diese Vorhaben gerade noch einmal bekräftigt hat, andererseits als staatlichen Beitrag zur Belebung der Konjunktur. Überdies sollen diese Massnahmen dazu beitragen, dass der Kanton Bern wegkomme von seinem Image als «Steuerhölle».

Reaktionen aufs Budget 2021

Vergleichsweise zahm hat die bernische Politik auf die Präsentation des Voranschlags 2021 reagiert. Allen Voten gemeinsam ist die Einsicht, dass die derzeitige Lage eine Ausnahmesituation darstellt. Einige Auszüge:

SVP

Die bernische SVP zeigte sich bereit, angesichts der aktuellen Situation «ausnahmsweise» einem negativen Budget zuzustimmen. Man anerkenne, dass die Ausgangslage kein ausgeglichenes Budget ermöglicht. Die SVP lobte die Sparbemühungen der Regierung. Die geplanten Steuersenkungen erachtet die Volkspartei insbesondere bei den Unternehmen für dringen nötig.

SP

Die SP Kanton Bern sieht dies erwartungsgemäss anders. Die Sozialdemokraten «kritisieren vehement», dass trotz der drastischen finanziellen Folgen von Covid-19 an den Steuersenkungen für Unternehmen festgehalten werden soll. Dass im Voranschlag 2021 kein «Abbaupaket» vorgesehen ist, begrüsst die SP. Die Schuldenbremse müsse jedoch zwingend angepasst werden.

Grüne

Auch die bernischen Grünen fordern, dass auf die vorgesehenen «Steuergeschenke» verzichtet wird. Lieber solle man auf den Ausbau «luxuriöser Strassenausbauprojekte» im Emmental und in Aarwangen verzichten. Eine Neuverschuldung der Berner Kantonsfinanzen sei dagegen in Kauf zu nehmen: Die Bevölkerung sei mehr denn je auf verlässliche Dienstleistungen (Gesundheit, soziale Absicherung usw.) angewiesen, überdies würde sich ein Abbau fatal auf die Wirtschaft auswirken.

EVP

Die EVP Kanton Bern zeigt Verständnis für die besondere Situation, kritisierte jedoch die steuerpolitische Linie des Regierungsrates. Auch Steuererhöhungen bzw. die Nichtumsetzung von geplanten Steuersenkungen dürften bei der Gegenfinanzierung der Aufwandüberschüsse kein Tabu sein, so die EVP. Differenziert wird das Lockern der Schuldenbremse beurteilt. Eine solche Anpassung bei den Investitionsdefiziten sieht die EVP positiv, eine Lockerung der Defizitbremse in der Erfolgsrechnung lehnt sie ab.

BDP

Verständnisvoll zeigt sich die BDP Kanton Bern. Sie unterstützt «die Lockerung der restriktiven Schuldenbremse», erwartet von der Regierung aber Vorschläge, wie die massiven Defizite längerfristig eliminiert werden können. Einig geht die BDP mit der Regierung, dass Sparpakete und Steuererhöhungen in der jetzigen Lage ungeeignet seien.

Gewerkschaften

Verhaltene Kritik äusserte der Bernische Staatspersonalverband BSPV an der geplanten Kürzung des Lohnanstieges. Der Kanton hatte zuvor die Streichung des Lohnsummenwachstums von 0,7 Prozent in den Jahren 2021 und 2022 vorgesehen. In die gleiche Kerbe schlug der Gewerkschaftsbund des Kantons Bern. «Die mittelfristig angekündigten Eingriffe in den Finanzhaushalt dürfen nicht auf dem Buckel des Personals stattfinden», forderte der Verband. Insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Schule und Soziales sei das Personal immer noch massiv gefordert und belastet.

MARK POLLMEIER