Zwei Siege, die keine sind

01.12.2020 Landwirtschaft, AnalyseKONZERNVERANTWORTUNGSINITIATIVE Im Abstimmungskampf um die KVI wurde viel um Moral gestritten. Verloren hat am Ende genau diese. Für den Zustand von Politik und Gesellschaft ist das kein gutes Zeichen.

MARK POLLMEIER Als die Konzernverantwortungsinitiative vor fünf Jahren ...

KONZERNVERANTWORTUNGSINITIATIVE Im Abstimmungskampf um die KVI wurde viel um Moral gestritten. Verloren hat am Ende genau diese. Für den Zustand von Politik und Gesellschaft ist das kein gutes Zeichen.

MARK POLLMEIER Als die Konzernverantwortungsinitiative vor fünf Jahren startete, ging es um eine scheinbar einfache Frage: Sollen Schweizer Konzerne bei ihren Geschäften im Ausland Umweltschutz und Menschenrechte beachten?

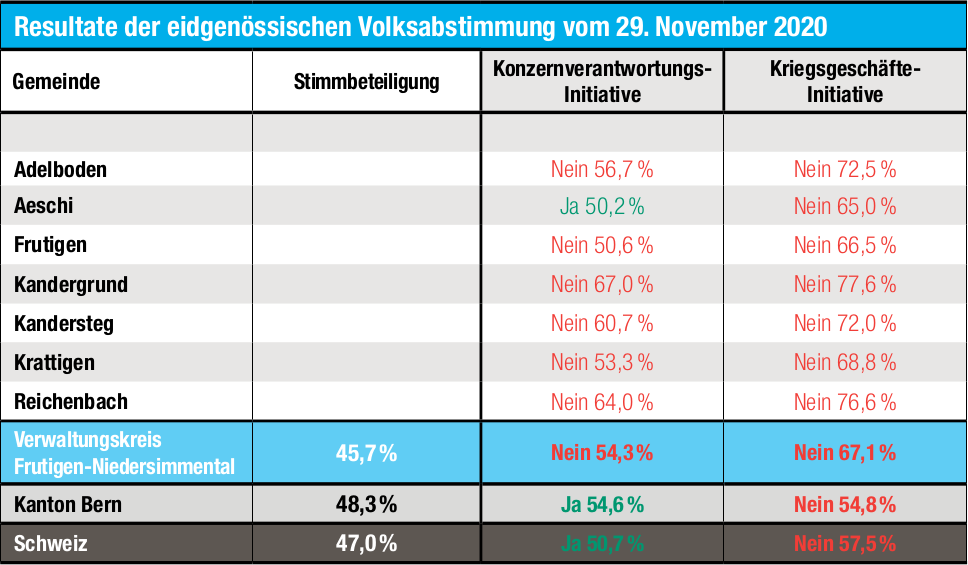

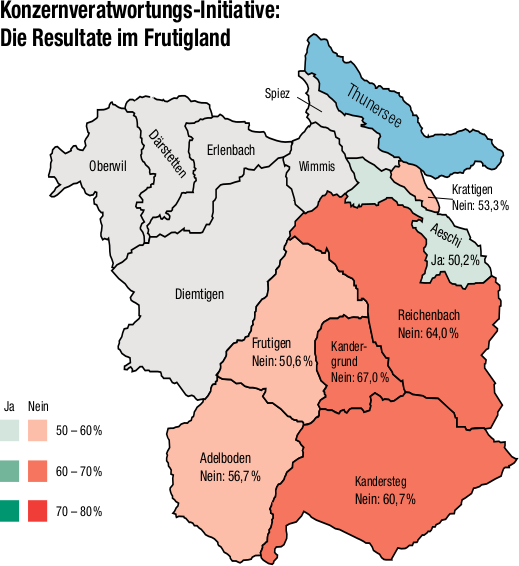

Die meisten würden diese Frage wohl immer noch mit Ja beantworten. Wie breit die Unterstützung für die KVI war, zeigen nicht zuletzt die Abstimmungsergebnisse in der Region. Der Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental hat die Vorlage mit «nur» 54,3 Prozent der Stimmen abgelehnt. In Frutigen hatte das Nein-Lager mit 50,6 Prozent nur hauchdünn die Nase vor, in Aeschi wurde die KVI gar angenommen (50,2 Prozent Ja-Stimmen).

Worauf die Unterschiede zwischen den Gemeinden zurückzuführen sind, darüber kann man nur spekulieren. Möglichweise spielte das kirchliche Engament eine Rolle, dass am einen Ort ausgeprägter war als am anderen. Eine extreme Initiative der Linken, wie manchmal behauptet wurde, war die KVI jedenfalls nicht. Im Gegenteil, die Initiative genoss Sympathien bis weit ins bürgerliche Lager hinein. Was auch kein Wunder ist: Die Einhaltung der Menschenrechte ist ein konsensfähiges Anliegen.

Es war dies der wohl geschickteste Schachzug der Initianten: Ihr Anliegen so vorzubringen, dass niemand etwas dagegen haben kann. Auf dieser Grundlage konzipierten sie einen millionenteuren, professionellen Abstimmungskampf. Dass sie dabei auch auf umstrittene Mittel zurückgriffen, hat ihnen immer wieder Kritik eingebracht. So war das Hauptmotiv der Kampagne, ein traurig dreinblickendes Mädchen, kein authentisches Foto, sondern ein sogenanntes Symbolbild, das am Computer komponiert wurde. Auch das schwarz-weiss gezeichnete Feindbild von den skrupellosen Konzernen kam nicht überall gut an. Geschadet hat dieser Stil der Initiative kaum. Ihre Chancen waren bis zuletzt gut.

Die rastlose Justizministerin

Den Gegnern fiel es zunächst schwer, griffige Kontra-Argumente zu finden. Um die KVI doch noch erfolgreich bekämpfen zu können, fuhren sie eine zweigleisige Strategie. Zum einen betonten sie die wirtschaftlichen Gefahren für die Schweiz. Das ist an sich nichts Besonderes: Der «Schaden für die Wirtschaft» gehört in Abstimmungskämpfen zum Standardrepertoire. Wichtig war diesmal der Fokus auf die KMU. Gemäss Abstimmungstext sollten die kleinen und mittleren Unternehmen geschont werden. Der Gesetzgeber solle auf sie Rücksicht nehmen, hiess es dort. Ihnen umfangreiche Sorgfaltspflichten aufzuerlegen, war demnach nicht vorgesehen.

Die Initiativgegner erweckten gleichwohl den Eindruck, Zehntausende KMU wären von der KVI unmittelbar betroffen. Eine besonders exponierte Vertreterin dieser Strategie war Justizministerin Karin Keller-Sutter. Quasi noch bis zum Abstimmungssonntag nahm sie Termine wahr, besuchte und bearbeitete «Wackel-Kantone», in denen es knapp werden konnte, gab Interviews und Gastreferate. Immer wieder beschwor die Bundesrätin dabei die Gefahr für die Schweizer KMU. Im Fall einer Annahme der KVI seien 80 000 von ihnen mit den neuen Haftungsansprüchen konfrontiert, behauptete sie im Namen des Bundesrates.

Auch wenn der Initiativtext dies so nicht hergibt, verfing die Warnung offensichtlich. Je näher der Abstimmungstermin rückte, desto mehr wurde die KVI als Gefahr für das wirtschaftliche Rückgrat des Landes betrachtet. Dabei wäre es für das Parlament ein Leichtes gewesen, diese Gefahr mittels Gesetzgebung überschaubar zu halten.

Als es Ueli Maurer fast schlecht wurde

Ganz anders gestrickt war die zweite Verteidigungslinie. Die KVI war ein moralisches begründetes Anliegen. Das ist bei politischen Forderungen nicht die Regel, aber durchaus legitim. Doch die Gegner der Vorlage drehten diesen Spiess einfach um: Das ständige Moralisieren spalte die Gesellschaft, behaupteten sie nun.

Auch für diese Abwehrstrategie war Karin Keller-Sutter ein beredtes Beispiel. «Mich irritiert dieses zunehmend Moralisierende: Moralisch richtig liege immer ich, und alle anderen», gab sie in Interviews zu Protokoll. «Dieser neue, selbstgerechte Moralismus» sei ein Totschlagargument. Noch deutlicher wurde Keller-Sutters Bundesratskollege Ueli Maurer. «Bei der Arroganz, die hinter dieser Initiative steckt, wird mir fast schlecht», so der SVP-Politiker. «Mit dieser Initiative sagen wir: Wir sind moralisch die Besten, wissen weltweit, wie es geht.» Das aber sei nicht der Stil der Schweiz. Übersetzt hiess dies wohl Folgendes: Wer sich für die KVI einsetzt, ist ein arroganter Besserwisser, der die Moral für sich gepachtet hat, ein Urteil, das seit gestern auf 50 Prozent der Abstimmenden zutrifft. Dass Mitglieder des Bundesrates mit solchen Äusserungen in den Abstimmungskampf eingreifen, ist eine neue Dimension der politischen Auseinandersetzung.

Dass auch die Befürworter der Initiative mit harten Bandagen kämpften, macht die Sache nicht besser. Viele, vor allem bürgerliche Parlamentarier haben berichtet, dass sie mit Mails und Briefen regelrecht bombardiert wurden – und dass der Ton dieser Briefe oft überhaupt nicht Gutmenschenhaft daherkam. Auch dies hat es in der Schweiz in dieser Form noch nicht gegeben. Zu diesem Bild passen auch die Reaktionen vieler Abstimmungverlierer am Sonntag. Via Social Media liessen sie ihrem Ärger freien Lauf – und dabei oft jede Sachlichkeit vermissen.

Ein Warnschuss für Politik und Wirtschaft

Am Ende steht für beide Lager ein zweifelhafter Sieg. Die emotional aufgeladene Initiative war erfolgreich: 50,7 Prozent der Stimmberechtigen sagten Ja dazu. Das ist, obwohl das Ergebnis knapp ist, beachtlich. Gewonnen ist damit freilich nichts, denn es fehlt das Ständemehr. Nur 8,5 Standesstimmen stehen auf der Ja-Seite. Obwohl die Bevölkerung mehrheitlich zustimmte, ist die Abstimmung damit verloren. Es tritt nun der indirekte Gegenvorschlag aus dem Ständerat in Kraft.

Auf den ersten Blick erfolgreich waren somit die Gegner der Initiative. Ihre Kampagne liess den anfangs komfortablen Vorsprung der Befürworter mehr und mehr dahinschmelzen. Die Strategie, die Vorlage via Ständemehr zu kippen, ging auf. Erkauft wurde dieser Erfolg mit teils fragwürdigen Argumenten – und mit einer unschönen Diskreditierung der politischen Gegner als Moralapostel.

So hinterlässt diese Abstimmung einen unguten Nachgeschmack. Die politische Auseinandersetzung, in der die Moral eine so grosse Rolle spielte, hat eben diese Moral häufig vermissen lassen. Für politische Akteure sollte das ein Alarmsignal sein. Eine amerikanisch gefärbte Debattenkultur kann sich hierzulande niemand wünschen.

Ein Warnschuss ist die Abstimmung freilich auch für Teile der Wirtschaft.