Abstimmung: Das Volk fremdelt mit der Wirtschaft

09.03.2021 Landwirtschaft, AnalyseDas Volk fremdelt mit der Wirtschaft

HANDELSABKOMMEN / LADENÖFFNUNGSZEITEN Eine moderate Ausweitung der Sonntagsverkäufe wurde im Kanton Bern abgelehnt, der Handelsvertrag mit Indonesien vom Schweizer Stimmvolk nur knapp angenommen. Die beiden Voten haben ...

Das Volk fremdelt mit der Wirtschaft

HANDELSABKOMMEN / LADENÖFFNUNGSZEITEN Eine moderate Ausweitung der Sonntagsverkäufe wurde im Kanton Bern abgelehnt, der Handelsvertrag mit Indonesien vom Schweizer Stimmvolk nur knapp angenommen. Die beiden Voten haben vielleicht mehr miteinander zu tun, als es zunächst scheint.

Im Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental sprachen sich 56,2 Prozent der Abstimmenden für das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien aus. In einzelnen Gemeinden wie Adelboden oder Kandersteg lagen die Zustimmungswerte mit 58 und mehr Prozent sogar noch etwas höher. Damit fiel das Ergebnis in der Region etwas deutlicher aus als in der Schweiz, wo sich nur 51,6 Prozent für das Abkommen erwärmen konnten.

Das Resultat überrascht. Alle bürgerlichen Parteien hatten sich für die Vorlage ausgesprochen, dazu sämtliche Wirtschaftsverbände inklusive Bauernverband. Sogar das Schweizerische Konsumentenforum und die Entwicklungshilfeorganisation Swissaid hatten, wenn auch mit Vorbehalten, die Ja-Parole ausgegeben.

Tatsächlich spricht einiges für das Abkommen: Die Vorteile für die Schweizer Exportwirtschaft liegen auf der Hand. Sogar ökologische und soziale Fragen wurden in dem Vertragswerk berücksichtigt. Nachhaltiger als dieses war noch kein Wirtschaftsabkommen, von einem «Pionierabkommen» sprach der Schweizerische Gewerbeverband. Dass rund die Hälfte der Abstimmenden trotzdem skeptisch blieben, hat wohl vor allem zwei Gründe.

Erstens ist das Handelsabkommen trotz aller Vorschusslorbeeren eine Blackbox. Wie genau der Text lautet, wissen bislang nur wenige. Unklar ist auch, wie genau die schönen Nachhaltigkeitsvorgaben durchgesetzt werden sollen. Natürlich behaupten Bundesrat und Behörden, man werde auf deren Einhaltung achten. Inwieweit eine wirksame Kontrolle über eine Distanz von mehr als 11 000 Kilometern möglich sein wird, ist gleichwohl fraglich. Wie sich gezeigt hat, haben Behörden und Ämter schon Mühe, Umweltvergehen vor der eigenen Haustür im Blick zu behalten.

Zweitens sehen die Schweizerinnen und Schweizer Globalisierung und Freihandel zunehmend kritisch. Viele hegen inzwischen den Verdacht, dass davon vor allem international agierende Konzerne profitieren. Wie gross das Misstrauen gegenüber «der Wirtschaft» ist, zeigte sich schon bei der letzten Abstimmung zu diesem Thema, als es um die Konzernverantwortung ging. Das knappe Ja zum Indonesien-Abkommen liegt insofern im Trend.

Ein grundsätzliches Misstrauen

Hier ist etwas in Bewegung geraten. Wirtschaftliche Interessen haben in der Schweiz noch immer grosse Bedeutung, aber sie werden nicht mehr absolut gesetzt. Umgekehrt ist das Bewusstsein dafür gewachsen, dass das eigene Handeln auch in weit entfernten Weltgegenden Konsequenzen hat. Symbol für diese Erkenntnis war in der aktuellen Abstimmung das Palmöl. Dass für die Verwendung des billigen Rohstoffs anderorts ganze Urwälder gerodet werden, dass dafür Tiere und Pflanzen ausgerottet und Naturvölker vertrieben werden, hat viele Konsumenten aufgeschreckt. Da konnten die Befürworter noch so sehr auf die Nachhaltigkeitskriterien hinweisen, man nahm ihnen nicht so recht ab, dass sie es damit ernst meinten.

Was sich im Abstimmungsergebnis zeigt, ist ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber einer globalisierten Wirtschaft, ein Unbehagen, das in Teilen auch irrational ist. Die Ablehnung des Handelsabkommens hätte vor Ort jedenfalls nichts verbessert und keinen einzigen Orang-Utan gerettet. Man wäre einfach zu den alten WTO-Regeln zurückgekehrt, ohne jede Verpflichtung zur Nachhaltigkeit.

Für die Politik und insbesondere für die Schweizer Wirtschaft ist dies nun schon der zweite Warnschuss in Folge. «Was der Wirtschaft hilft, ist für alle gut» – diese Formel hat ganz offensichtlich an Glaubwürdigkeit verloren.

Die Einkaufsmöglichkeiten sind ausreichend

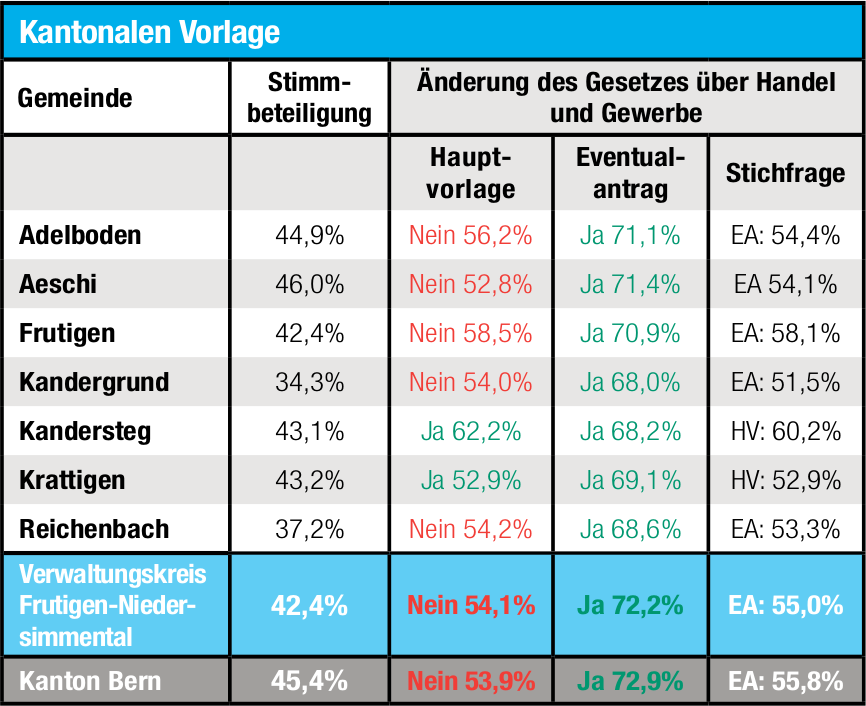

Auch im Kanton Bern stand das Stimmvolk den wirtschaftlichen Interessen kritisch gegenüber. Nach dem Willen der Politik hätte es künftig zwei zusätzliche verkaufsoffene Sonntage geben sollen – eine vergleichsweise moderate Liberalisierung ohne grössere Auswirkungen. Doch auch hier ging es den Bürgern offensichtlich ums Prinzip: 53,9 Prozent der Abstimmenden wollten von zwei weiteren Shoppingsonntagen nichts wissen und sagten Nein zur Hauptvorlage. Das Rennen machte der Eventualantrag: Den strengeren Regeln für die Abgabe von E-Zigaretten an Jugendliche stimmten fast drei Viertel zu. Dass die zwei verkaufsoffenen Sonntage nicht durchkamen, ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Zum einen kam gewissermassen eine abgespeckte Vorlage an die Urne. Ursprünglich war im Paket noch eine zusätzliche Verkaufsstunde am Samstag enthalten. Doch selbst diese reduzierte Abstimmungsvariante fand keine Mehrheit.

Zum anderen zogen die Argumente von Politik und Wirtschaft auch in diesem Fall nicht. Was hatte man nicht alles in die Waagschale geworfen: Die Belebung der Dorfkerne und Innenstädte, ein Mittel gegen den allgegenwärtigen Onlinehandel, das Einkaufsbedürfnis der Kunden. Manches davon wirkte ein wenig aufgeblasen, da nutzten auch die vielen Fürsprecher nichts. Von den politischen Parteien weibelten SVP, FDP, BDP, GLP und CVP für die Vorlage, dazu noch verschiedene Verbände wie etwa Berner KMU und der Handels- und Industrieverein. Grössere Unternehmen und Ladenketten befürworten eine Liberalisierung der Öffnungszeiten ohnehin seit Längerem – wohl auch, weil sie am ehesten davon profitieren würden. Doch die Bernerinnen und Berner sagten mehrheitlich Nein. Gut möglich, dass viele auch damit ein Zeichen setzen wollten: Es ist genug, zwei zusätzliche Sonntage braucht es nicht.

Tatsächlich besteht an «Shopping-Gelegenheiten» ja kein Mangel. Wer die heute geltenden Öffnungszeiten verpasst, hat diverse Möglichkeiten, sich trotzdem zu versorgen: in gut sortierten Tankstellen-Shops, an Bahnhöfen, in den Tourismusorten sogar im ganz normalen Detailhandel. Was bei diesem Angebot zwei Tage mehr noch bringen sollten, war den meisten wohl nicht ersichtlich. Hinzu kommt, dass dem einen oder anderen der Sonntag vielleicht tatsächlich noch heilig ist, sei es im religiösen Sinne oder als Freizeit- und Familientag. Warum ihn also für einen eher geringen Mehrwert leichtfertig aufs Spiel setzen?

Ein Beinahe-Nein für das Handelsabkommen mit Indonesien, eine Ablehnung einer eher unbedeutenden Liberalisierung der Öffnungszeiten – der zurückliegende Abstimmungssonntag zeigt, dass der Bevölkerung abgesehen vom wirtschaftlichen Wohlergehen noch andere Dinge wichtig sind. Neben einem wachsenden Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Klimafragen hat dazu sicher auch die Corona-Pandemie beigetragen.

Schwierige Zeiten für Wirtschaftsvorlagen

So haben beide Abstimmungen auch eine gewisse Aussagekraft für die Zukunft. Die Berner Politik wird wohl vorerst keine Vorstösse in Sachen Öffnungszeiten mehr wagen; das Bedürfnis nach einer Liberalisierung scheint derzeit schlicht nicht vorhanden. Und auf nationaler Ebene müssen sich Bundesrat und Wirtschaft gut überlegen, wie sie kommende Wirtschaftsvorlagen durch eine Abstimmung bringen wollen. Wenn es schon vermeintliche Vorbildprojekte wie das Indonesien-Abkommen nur mit Ach und Krach über die Ziellinie schaffen, was wird dann erst bei einem heiklen Geschäft wie dem Mercosur-Abkommen passieren, das mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay geschlossen werden soll? Auch dabei werden Regenwald und Menschenrechte wieder aufs Tapet kommen, aber auch der Import sensibler Agrarprodukte wie etwa Fleisch. Einfach die wirtschaftlichen Vorteile aufzuzählen und ansonsten das Beste zu hoffen, wird dann nicht mehr genügen.

Öffnungszeiten und Tourismus

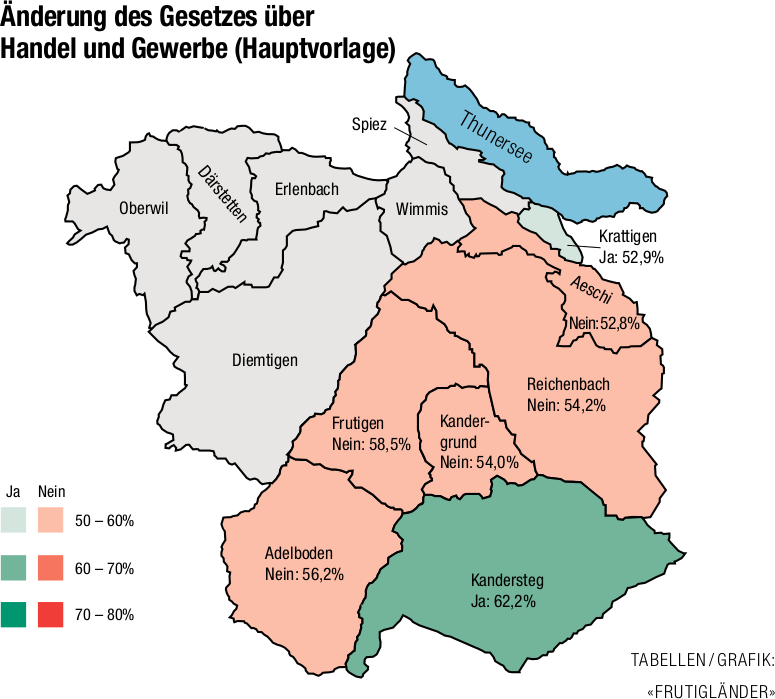

In gerade zwei von zehn Verwaltungskreisen fand die Hauptvorlage zum Handels und Gewerbegesetz Zustimmung: Obersimmental-Saanen und Interlaken-Oberhasli. Beide haben einen touristischen Hotspot auf ihrem Gebiet. Generell stehen touristisch geprägte Orte einer Liberalisierung der Öffnungszeiten offen gegenüber. So hat beispielweise auch Kandersteg der Hauptvorlage deutlich zugestimmt (nicht aber das vielleicht etwas stärker religiös geprägte Adelboden).

Das Interesse der Tourismusgemeinde an längeren Öffnungszeiten ist einerseits verständlich: Während vielerorts schlicht kein Bedarf dafür besteht, gibt es hier eher eine Nachfrage nach Abend- oder Wochenendeinkauf. Auf der anderen Seite dürfen touristisch geprägte Orte die Läden schon heute länger öffnen.

Ganz anders stimmten übrigens ländliche Regionen ohne oder mit nur wenig Tourismus. Dort fiel die Ablehnung der Hauptvorlage sogar besonders deutlich aus, so etwa in vielen Gemeinden des Emmentals oder des Berner Juras.

POL