Abstimmung: Verdikt mit Symbolkraft – aber nicht viel mehr

09.03.2021 Landwirtschaft, AnalyseVerdikt mit Symbolkraft – aber nicht viel mehr

VERHÜLLUNGSVERBOT Erstmals seit sieben Jahren hatte eine Volksinitiative bei der Bevölkerung Bestand: 51,2 Prozent der Abstimmenden sagten Ja zum Verhüllungsverbot. Welche Motive ...

Verdikt mit Symbolkraft – aber nicht viel mehr

VERHÜLLUNGSVERBOT Erstmals seit sieben Jahren hatte eine Volksinitiative bei der Bevölkerung Bestand: 51,2 Prozent der Abstimmenden sagten Ja zum Verhüllungsverbot. Welche Motive hinter dem Votum stehen, ist allerdings ebenso ungewiss wie die Folgen.

BIANCA HÜSING

Leicht haben es sich die SchweizerInnen nicht gemacht. Die schwankende Stimmungskurve zwischen den Umfragen und dem nun denkbar knapp gewordenen Resultat lässt erahnen, dass doch so mancher Urnengänger bis zum Schluss mit sich gerungen hat: Soll man ein Unterdrückungsinstrument mit Unterdrückung bekämpfen? Ein Symbol mit Symbolpolitik? Wie viel Spaltungspotenzial das Verhüllungsverbot birgt, liess sich am besten an der politischen Mitte beobachten. Entgegen den Parolen der FDP und der Mitte-Partei sprach sich eine Mehrheit ihrer Anhänger für die Initiative aus. Auch innerhalb der linken Wählerschaft gab es Abweichler, und für FeministInnen dürfte die Abstimmung sogar eine kleine Zerreissprobe gewesen sein. Es schmerze sie, mit den Rechtskonservativen zu stimmen, meinte etwa die ehemalige Terre-des-Femmes-Geschäftsführerin Regina Probst gegenüber dem «Spiegel». Anders als ihre jüngeren Mitstreiterinnen habe sie das Verhüllungsverbot aber angenommen, da die Burka frauenfeindlich sei. Interessanterweise sah die Mehrheit der Schweizer Frauen das anders. Laut einer Nachbefragung von «Tamedia» haben 51 Prozent der Urnengängerinnen das Verhüllungsverbot abgelehnt.

Ein Aufruf zum Regelbruch

Welches Motiv für das Volksvotum ausschlaggebend war, lässt sich indes nur schwer nachvollziehen. War es ein Bekenntnis für das Recht der Frau, sich frei in der Öffentlichkeit zu bewegen? Ging es um die innere Sicherheit des Landes? Oder wollten die Stimmbürger im Prinzip nur ihrer Islamfeindlichkeit Ausdruck verleihen? Letzteres zumindest wirft ihnen der Islamische Zentralrat Schweiz (IZRS) nun vor. Die Stimmung gegenüber Muslimen habe sich seit der Minarett-Initiative offenbar nicht verbessert, dieser Sonntag habe alte Wunden aufgerissen. Kurz nach Bekanntgabe der Resultate bot die umstrittene Organisation den Niqab-Trägerinnen an, ihre Bussen zu zahlen – und ermutigte sie damit, das Verbot zu ignorieren. Ganz anders fiel die Reaktion des Forums für einen fortschrittlichen Islam (FFI) aus: Der Verein begrüsst den Volksentscheid als klares Signal gegen eine «totalitäre Ideologie» und geht davon aus, dass dieses Signal sehr wohl verstanden werde – im In- wie auch im Ausland. Genau davor fürchtet sich allerdings die Tourismusbranche. Der Anti-Burka-Entscheid könne das weltoffene und tolerante Image der Schweiz nachhaltig beschädigen und auch moderate Muslime davon abhalten, das Land zu bereisen. Wohl aus diesem Grund stimmten diverse Tourismus-Hotspots wie Genf, Zermatt, Luzern und Interlaken mit Nein. Gegen die Ängste der Branche spricht jedoch das deutliche Ja aus dem Tessin, wo bereits seit Jahren ein Verhüllungsverbot herrscht.

Die Argumente der Touristiker verfingen im Frutigland anscheinend nicht

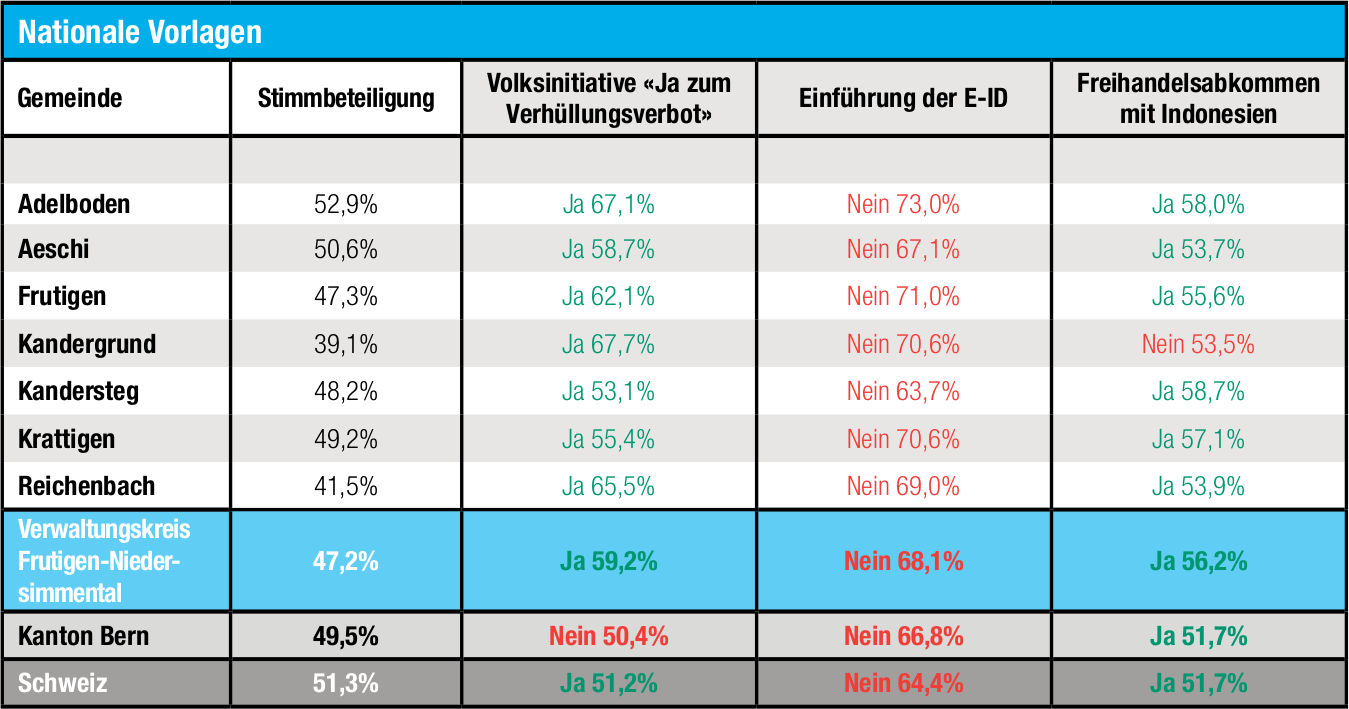

Auch Kandersteg, das durchaus von vollverschleierten Muslima besucht wird, legte mehrheitlich ein Ja in die Urne – allerdings das schwächste des Tals. Hier lag die Zustimmung mit 53,1 Prozent nur knapp über dem gesamtschweizerischen Ergebnis. Am deutlichsten fiel das Ja in Kandergrund (67,7 Prozent) und Adelboden (67,1 Prozent) aus. Augenscheinlich verfing die Argumentation der Touristiker in keiner Frutigländer Gemeinde – was auch damit zu tun haben könnte, dass die Region vor allem bei einheimischen Touristen beliebt ist.

Es gilt aber ohnehin als unwahrscheinlich, dass das Verbot irgendwelche nennenswerten Auswirkungen hat. Weder wird es aus fundamentalistischen Muslimen Frauenrechtler machen, noch dürfte es zu einer weiteren Radikalisierung führen, wie die Gegner sie fürchten. Der Aufruf des Zentralrats Islam Schweiz deutet an, wohin die Reise stattdessen geht: Strafen werden einfach in Kauf genommen oder durch Tricks umgangen. Dass das Verbot kaum mehr als Symbolpolitik ist, streiten nicht einmal die Initianten selbst ab. Sie sehen darin primär ein «Zeichen für die Werte der Schweiz». Zu einer gegenteiligen Lesart kommt jedoch die Föderation Islamischer Dachorganisationen Schweiz. Sie glaubt, das Land untergrabe seine eigenen Werte mit diesem Votum sogar.

Keine grosse Chance in Strassburg

Wer am Ende Recht behält, dürfte sich frühestens in ein paar Jahren zeigen. Zunächst einmal muss das Verbot umgesetzt werden. Die Initiative sieht lediglich einen Verfassungsartikel vor, dessen konkrete Ausgestaltung nun den einzelnen Kantonen obliegt. Zusätzlich könnte der Umsetzungsprozess durch einen Rechtsstreit in die Länge gezogen werden: Sowohl die Jungen Grünen als auch der Islamische Zentralrat Schweiz spielen offenbar mit dem Gedanken, den Volksentscheid anzufechten und notfalls bis nach Strassbourg zu ziehen. Doch die Siegeschancen der Gegner sind gering. 2014 setzte sich der Europäische Gerichtshof mit dem 2011 in Frankreich eingeführten Burkaverbot auseinander – und urteilte, dass dieses legitim sei. Es sei eine gesellschaftliche Frage, ob man die Vollverschleierung in der Öffentlichkeit akzeptiere oder nicht. In Frankreich jedenfalls sei das Burkaverbot verhältnismässig und fusse auf einer «objektiven und vernünftigen» Begründung.

KOMMENTAR

Wichtige Botschaft, bitterer Nachgeschmack

Die Vollverschleierung der Frau ist nicht gottgegeben. Sie ist ein menschengemachtes Unterdrückungsinstrument und kommt fast ausschliesslich in Gegenden vor, die von radikalen Strömungen beherrscht werden. Hierzulande zeigt die überwältigende Mehrheit der Musliminnen Gesicht. Das Ja zum Verhüllungsverbot richtet sich also nicht gegen sie oder ihre Religion als solche. Es zeigt vielmehr, dass extremistische Tendenzen und eine Entmenschlichung der Frau hier nicht erwünscht sind – weder jetzt noch in Zukunft. Ob dies tatsächlich die Motivation aller Befürworter war, sei einmal dahingestellt. Wichtig ist in diesem Falle die Botschaft.

Trotzdem hinterlässt die Initiative einen bitteren Nachgeschmack. Erstens, weil sie einen Zwang mit einem Verbot bekämpft. Und zweitens, weil viele muslimische MitbürgerInnen das Votum als Zurückweisung interpretieren – auch wenn es (hoffentlich) nicht so gemeint war. Durch die wiederkehrenden Diskussionen über ihre Religion fühlen sie sich noch immer ausgegrenzt.

Umso wichtiger ist es, dass Politik und Gesellschaft sich nicht mit Lippenbekenntnissen begnügen, sondern sich für die tatsächliche Gleichberechtigung aller Frauen einsetzen – und dafür, dass Schweizer Muslime sich hier willkommen und zu Hause fühlen.

BIANCA HÜSING

B.HUESING@FRUTIGLAENDER.CH