Wie viel Zentrum darfs denn sein?

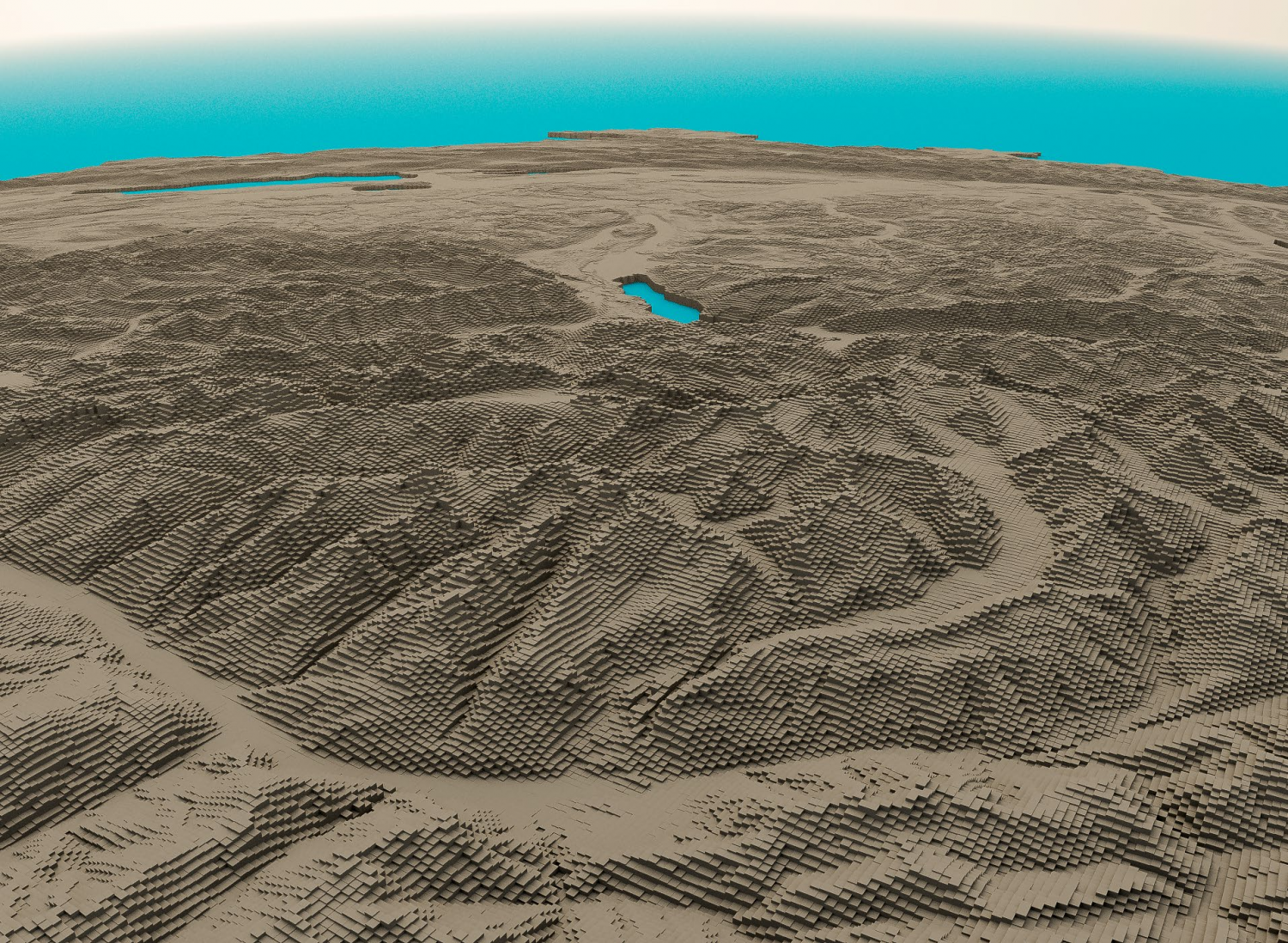

22.09.2020 Landwirtschaft, Analyse, WirtschaftDie Neue Regionalpolitik (NRP) soll Randregionen fördern. Das Geld muss aber künftig eher in die grossen Dörfer als in die Nebentäler fliessen – so sehen das zumindest einige Experten im aktuellen «Weissbuch» des Bundes.

BENJAMIN HALTMEIER Das Mountain-Lab in ...

Die Neue Regionalpolitik (NRP) soll Randregionen fördern. Das Geld muss aber künftig eher in die grossen Dörfer als in die Nebentäler fliessen – so sehen das zumindest einige Experten im aktuellen «Weissbuch» des Bundes.

BENJAMIN HALTMEIER Das Mountain-Lab in Adelboden, das Tropenhaus in Frutigen oder der Ausbau der Nordic Arena Kandersteg: Dies sind nur einige der lokalen Projekte, die im Rahmen der Neuen Regionalpolitik finanzielle Unterstützung erhielten. Seit 2008 haben Bund und Kantone landesweit in über 2000 innovative Konzepte investiert, alleine für die Etappe 2016 bis 2019 standen der Schweiz im Rahmen des Förderprogramms rund 210 Millionen Franken an A-fonds-perdu-Beiträgen und 400 Millionen Franken an Darlehen zur Verfügung. Auf kantonaler Ebene wird derweil schon die nächste NRP-Phase aufgegleist: Im vergangenen Februar hat etwa der Berner Regierungsrat einen Rahmenkredit von 52 Millionen Franken für die Umsetzungsperiode 2020–2023 bewilligt. Das alles scheint zum Hauptziel des Programms zu passen: Die NRP soll Randregionen und damit auch die Berggebiete stärken.

Es gibt allerdings ein Problem bei der Verteilung der Förderbeiträge: Der ländliche Raum ist keine einheitliche Fläche, sondern in sich wiederum in Zentren und Peripherien aufgeteilt. Auch Randgebiete haben nicht nur Ränder, sondern auch Mittelpunkte, und gerade Letztere scheinen im Rahmen der Regionalpolitik viel Aufmerksamkeit zu erhalten. Projekte wie das Mountain-Lab, das Tropenhaus und die Nordic Arena liegen zum Beispiel alle in den grossen Frutigländer Dörfern. Es gab in der Vergangenheit darum bereits kritische Stimmen, die an der Berechtigung der finanziellen Unterstützung zweifelten. In der Tat kann man sich schon fragen, ob die NRP-Beiträge nicht eher in abgelegenere Gebiete wie das Ueschinental, die Spissen oder das Kiental gehören. Oder allgemeiner formuliert: Muss Innovation abseits der Metropolen zwingend in den regionalen Knotenpunkten stattfinden? Funktioniert Dezentralisierung im Grossen wirklich nur durch Zentralisierung im Kleinen

Um Antworten auf solche Fragen hat sich nun der Bund bemüht: Ende August hat das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) das «Weissbuch Regionalpolitik» publiziert. In diesem Sammelband skizzieren 28 Autoren aus Wissenschaft, Medien, Verwaltung und Verbänden ihre Strategien und Ideen.

Im «Weissbuch» gibt es einige Autoren, die mehr Unterstützung für die wirtschaftlich schwächsten Gebiete fordern. «Die Regionalpolitik muss sich lösen von der Zentrumsorientierung, welche auch dem Raumkonzept des Bundes zugrunde liegt. Sie muss ein eigenes Profil haben», schreibt etwa CVP-Nationalrat Martin Candinas. Für den Vizepräsidenten der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) sind gerade niederschwellige Aktivitäten wie Workshops oder der Einsatz von «Spurgruppen» wichtig, weil diese in einer Region eine neue Dynamik auslösen könnten. Es soll also mehr Geld in die Peripherie fliessen – selbst wenn sich dort ein Konzept einmal nicht erfolgreich umsetzen lassen sollte. «Hier braucht es seitens des Bundes mehr Risikobereitschaft», fordert Candinas – ein Projekt müsse auch mal scheitern können.

Für die Luzerner SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo steht ebenfalls fest, dass viele innovative Projekte «eher im Kleinen und Stillen» entstehen – gehe es nun um die lokale Energieproduktion, ein Carsharing oder einen genossenschaftlichen Verbund. Gerade die Corona-Krise habe gezeigt, «dass es nebst dem global geprägten städtischen Wirtschaften ein dezentrales, auch ländliches Wirtschaften braucht», erklärt die Parlamentarierin. Dem müsse die Regionalpolitik der Zukunft Rechnung tragen.

•

Anders sieht das Sara Carnazzi Weber, Leiterin Policy & Thematic Economics bei Credit Suisse. Ihre Titelfrage «Ist die Zeit reif für mehr Dezentralisierung?» beantwortet sie zwar erst mit einem Ja – denn die grossen Ballungsräume würden zunehmend an ihre Grenzen stossen. Aus Carnazzis Sicht soll die Regionalpolitik dafür aber vermehrt ländliche Zentren fördern. Als Gegengewicht zu den Metropolen brauche es also regionale Pole.

Für starke Zentren argumentiert auch Christoph Brutschin, Präsident der Konferenz kantonaler Volkswirtschaftsdirektorinnen und -direktoren. Die NRP solle sich auf regionale Knotenpunkte ausrichten, weil dies weitere Investitionen in der Region auslösen könne. Unterstützte Projekte müssten so nicht mehr zwingend in Randgebieten liegen: «Die rigide Definition und Auslegung des NRP-Perimeters setzt zu enge Grenzen und verhindert erfolgversprechende Initiativen», schreibt Brutschin im «Weissbuch».

Noch radikaler sieht es Daniel Müller-Jentsch, Senior Fellow bei Avenir Suisse. Er legt den Fokus alleine auf die alpinen Haupttäler als «Entwicklungsachsen» der Berggebiete: «Die Gebirgskantone sollten ihre begrenzten Finanzmittel vor allem dorthin lenken, wo die erwarteten Wachstumsimpulse am grössten sind. Dies sind vielfach die Zentrumstäler.» Die Entleerung entlegener Alpenregionen hingegen werde sich kaum stoppen lassen. Spätestens hier klingt es im «Weissbuch» so gar nicht mehr nach Dezentralisierung.

•

Verglichen mit Rhein- oder Rhonetal dürften weder Kander- noch Engstligtal als Schweizer Hauptalpentäler gelten. Gemäss dem Avenir-Suisse-Experten müsste sich das Frutigland künftig also wohl auf deutlich weniger NRP-Hilfe einstellen. Aber auch wenn man solche Forderungen weniger harsch formuliert als Daniel Müller-Jentsch: Regionale Zentren gibt es im Berggebiet eben trotzdem, und die Versuchung ist gross, sich bei Förderprogrammen vor allem auf diese zu konzentrieren. Doch die Neue Regionalpolitik soll nicht nur in den Knotenpunkten Arbeitsplätze schaffen oder erhalten, sie muss gemäss ihren eigenen Richtlinien auch der dezentralen Besiedlung der Schweiz Rechnung tragen. Randregionen können ihr Potenzial schliesslich nur dann voll ausschöpfen, wenn die Unterstützung auch bis zu diesem Rand gelangt. Es kann also nicht der Grundgedanke der NRP sein, die Schwachen nur dann zu stärken, wenn sie stark genug dafür sind. Ausserdem: Dort in neue Ideen zu investieren, wo es ohnehin schon gut läuft, ist nicht gerade sehr innovativ. Genau das aber hätten sich Bund und Kantone mit ihrem Förderinstrument auf die Fahne geschrieben. Immerhin: Ob die Ränder der Randgebiete nun künftig vermehrt ausgeklammert werden oder nicht – in der aktuellen Diskussion bleiben sie zentral.

Zwölf Jahre NRP

Die Neue Regionalpolitik trat am 1. Januar 2008 in Kraft. Mit diesem Instrument wollen Bund und Kantone das Berggebiet, den weiteren ländlichen Raum und die Grenzgebiete der Schweiz fördern. Regionen, Unternehmen, Einzelpersonen oder Gruppierungen können im Rahmen der NRP bei den Kantonen Finanzhilfe für ihre Projekte beantragen. Dazu gehören unter anderem A-fonds-perdu-Beiträge, Darlehen oder Steuererleichterungen für Privatunternehmen. In der Programmphase 2016 bis 2023 stehen die Bereiche «Tourismus», «Industrie» und «Digitalisierung» im Zentrum.

QUELLE: REGIOSUISSE